All images: Nino Migliori, Stragedia, 2007-2020 © Fondazione Nino Migliori

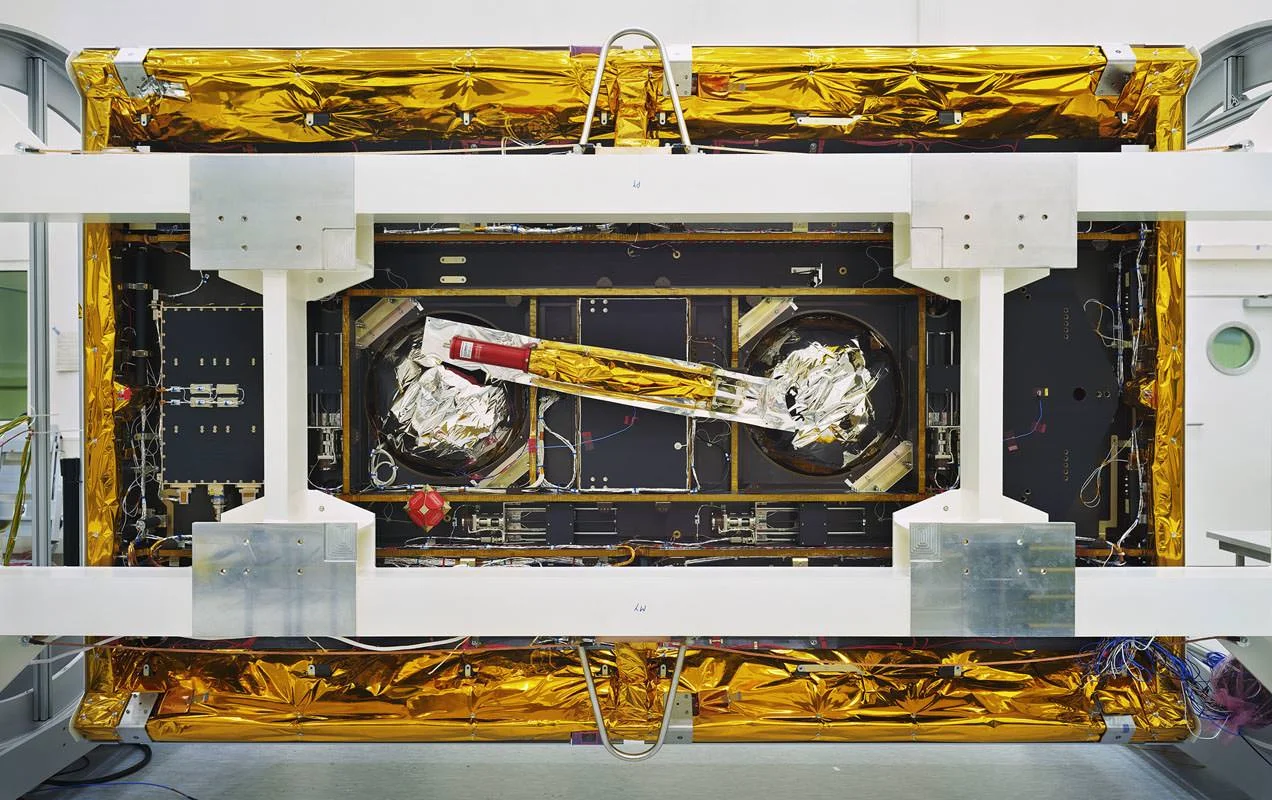

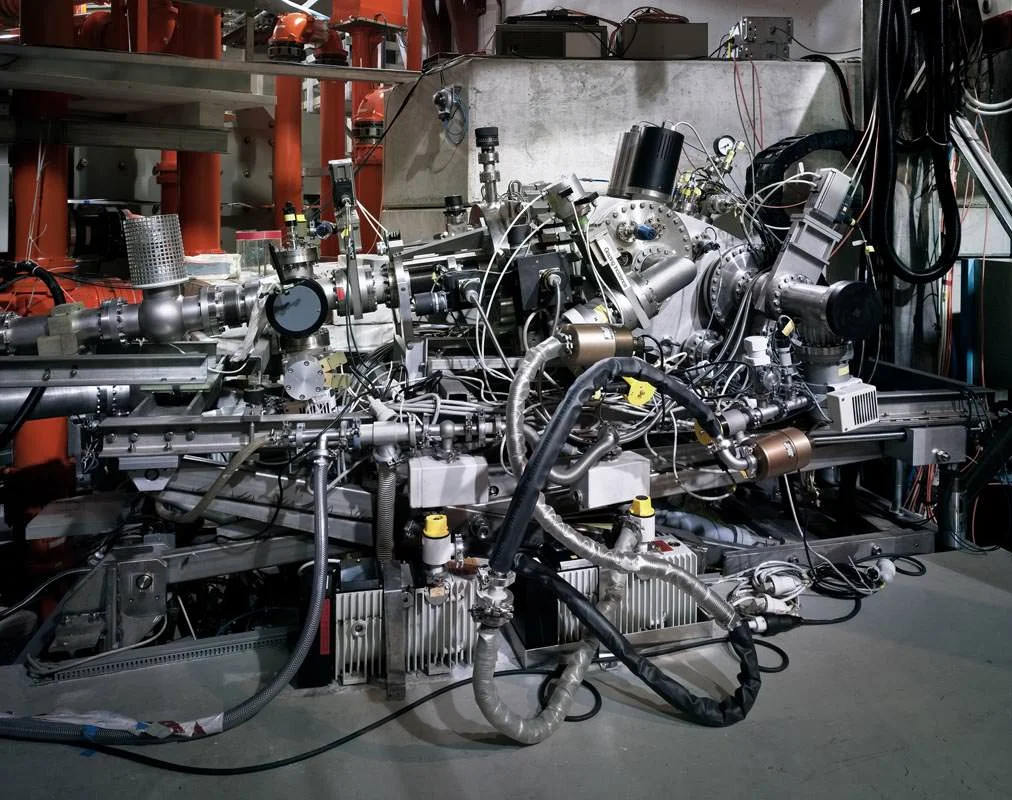

In mostra a Bologna ( “Nino Migliori: Stragedia”) la serie di immagini che Nino Migliori ha realizzato fotografando uno per uno i frammenti dell’aereo Douglas DC-9 della compagnia Itavia, precipitato in mare il 27 giugno 1980 all’altezza di Ustica, durante il volo di linea IH 870 da Bologna a Palermo. Le immagini sono state scattate di notte, a lume di candela. E adesso l’artista le ha rielaborate in un’opera audio-video inedita.

La mostra “Nino Migliori: Stragedia” a dispetto del nome vagamente leggero, poetico certo, ma quasi venato d’ironia (che però è un neologismo coniato dallo stesso migliori che mette insieme le parole tragedia e strage), è tutt’altro che un esposizione disinvolta. Organizzata alla Ex-Chiesa di San Mattia di Bologna (promossa da Comune di Bologna, Istituzione Bologna Musei | MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna | Museo per la Memoria di Ustica, Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica, in collaborazione con Fondazione Nino Migliori, MiBACT – Direzione Regionale Musei Emilia Romagna, Cronopios e con il sostegno di Fondazione MAST), per il quarantesimo anniversatio della strage di Ustica, sembra, in realtà, carica di misticismo e attraversata da una certa dignitosa commozione.

Ideato da Nino Migliori (con Aurelio Zarrelli, Elide Blind, Simone Tacconelli) e curato da Lorenzo Balbi, il progetto vuole innanzitutto suscitare emozione per il contrasto tra la fastose decorazione dell’edificio cinquecentesco e le immagini quasi astratte e rigorosamente in bianco nero che passano sui monitor. Ben 7, di grandi dimensioni, posizionati ad altezze e angolazioni diverse, in modo da avvolgere lo spettatore. Sugli schermi “viene proiettata una narrazione audio-visiva che rielabora 81 immagini, tante quante sono state le vite scomparse”.

Ma la base sono le splendide fotografie che Migliori ha realizzato, nel 2007, quando i resti del DC-9 erano in un deposito di Bologna in attesa di essere ricomposti ed entrare a far parte della collezione del Museo per la Memoria di Ustica. Migliori li ha fotografati per quattro notti di seguito. orientando la luce della candela (che era l’unica forma di illuminazione usata dall’artista) in modo diverso a seconda del soggetto.

“Quando nel 2007 seppi che si stava allestendo un Museo per la Memoria di Ustica- ha detto- sentii la necessità di fare un omaggio alle 81 vittime di quella stragedia. Poiché fin dall’antichità la luce e la fiamma che la produce, oltre che illuminare, hanno anche un significato di protezione, decisi di realizzare a lume di candela 81 fotografie di frammenti dell’aereo come fossero ceri votivi vibranti contro le tenebre in senso lato”.

I resti del DC-9 ne vengono fuori come forme astratte che a momenti svelano la loro identità e altri si rifugiano in un chiaroscuro che li sublima e li nasconde. Luminosi come gielli, informi e cupi come il mistero della tragedia, sembrano galleggiare nel vuoto e mostrano con compostezza frammenti del trauma, del dolore e dell’infinita tristezza, di cui sono muti testimoni.

Amico di Vedova, Veronesi, Tancredi e Munari, Nino Migliori, ha frequentato il salotto di Peggy Guggenheim a Venezia. Grande sperimentatore. Le sue fotografie sono conservate in molti importanti musei tra cui MoMa di New York, The Metropolitan Museum of Art di New York, Maison Européenne de la Photographie di Parigi.

La mostra “Nino Migliori: Stragedia” si è inaugurata sabato scorso in occasione dell’anniversario della strage di Ustica (27 giugno 2020) e rimarrà alla Ex-Chiesa di San Mattia di Bologna (via Sant’Isaia 14/a) fino al 7 febbraio 2021. Per vedere altre serie di fotografie realizzate da Nino Migliori nella sua lunga carriera consultare il sito della Fondazione Nino Migliori.

Nino Migliori