Fergus Greer, Leigh Bowery Session 1 Look 2 1988 ©Fergus Greer. Courtesy Michael Hoppen Gallery.

Leggendo le parole con cui chi lo conosceva ha ricordato lo stilista e performer Leigh Bowery, in occasione di una importante mostra a lui dedicata in corso alla Tate Modern di Londra, si ha l’impressione di trovarsi di fronte alle descrizioni di persone diverse. C’è chi lo racconta come un uomo “timido e ben educato”, chi “silenzioso e riservato” e ancora qualcuno lo dipinge come “sfrontato e provocatorio”. Del resto lui che metteva al centro della sua opera i concetti di rinascita, mutamento e reinvenzione (e li applicava prevalentemente a se stesso), di fronte alla domanda di un giornalista che gli chiedeva in quali occasioni gli fosse capitato di mentire, aveva risposto “Quando pensi mi succeda di respirare?”

Ugualmente elusivo, il suo lavoro sfugge alla categorizzazione. “Se mi etichetti, mi neghi” disse nel ’93, un anno prima di morire a soli 33 anni di AIDS. Era vero allora come adesso e forse anche per questo non è mai diventato davvero famoso. Almeno al di fuori del suo elemento: la Londra underground degli anni ’80: post-punk e new romantic in cui giovani festaioli e talvolta scapestrati si ritrovavano a ballare gomito a gomito con le celebrità del momento.

La stessa capitale inglese che torna a rivivere nell’antologica “Leigh Bowery!”.

La mostra della Tate è segnalata più o meno da tutti come uno degli appuntamenti più importanti dell’anno. Innanzitutto per la completezza del materiale esposto: fotografie, video, oggetti e costumi (il più delle volte completamente ricostruiti per “la sporcizia da discoteca” che li aveva ricoperti); oltre agli splendidi dipinti di Lucian Freud per cui ha fatto da modello. Ma anche perché, sebbene l’influsso dell’opera del signor Bowery sia ormai universalmente riconosciuto, è un errore piuttosto comune quello di collocarlo soprattutto nell’ambito della moda. Mentre lui, oggi icona drag e del movimento Lgbtqi+, è stato anche personaggio televisivo, club kid, promotore di locali, musicista, performer e artista.

Fergus Greer, Leigh Bowery Session 4 Look 19 August 1991 ©Fergus Greer. Courtesy Michael Hoppen Gallery.

Nato nel 1961 a Sunshine (un sobborgo di Melbourn in Australia), Leigh Bowery proveniva da una famiglia piuttosto rigida e conservatrice (in proposito la sorella minore, Bronwyn, ha recentemente detto: "Quando cresci in quel tipo di ambiente, hai due scelte: conformarti o reagire. Leigh ha scelto di reagire. Fin da bambino, era istintivamente spinto dal desiderio di sfidare e sconvolgere lo status quo, sia a casa che nella comunità”). Probabilmente anche per questo a soli diciannove anni si trasferì a Londra. Dove arrivò con pochi soldi, una valigia e una macchina da cucire portatile. Nel giro di pochissimo tempo però diventò una presenza fissa dei club più di tendenza dell’epoca. Conosceva tutti e si mise a fare lo stilista; ma la moda non faceva per lui: le sue creazioni erano troppo bizzarre e trasgressive per il pubblico, mentre a lui non piaceva vestire altri e disprezzava la parte commerciale del mestiere.

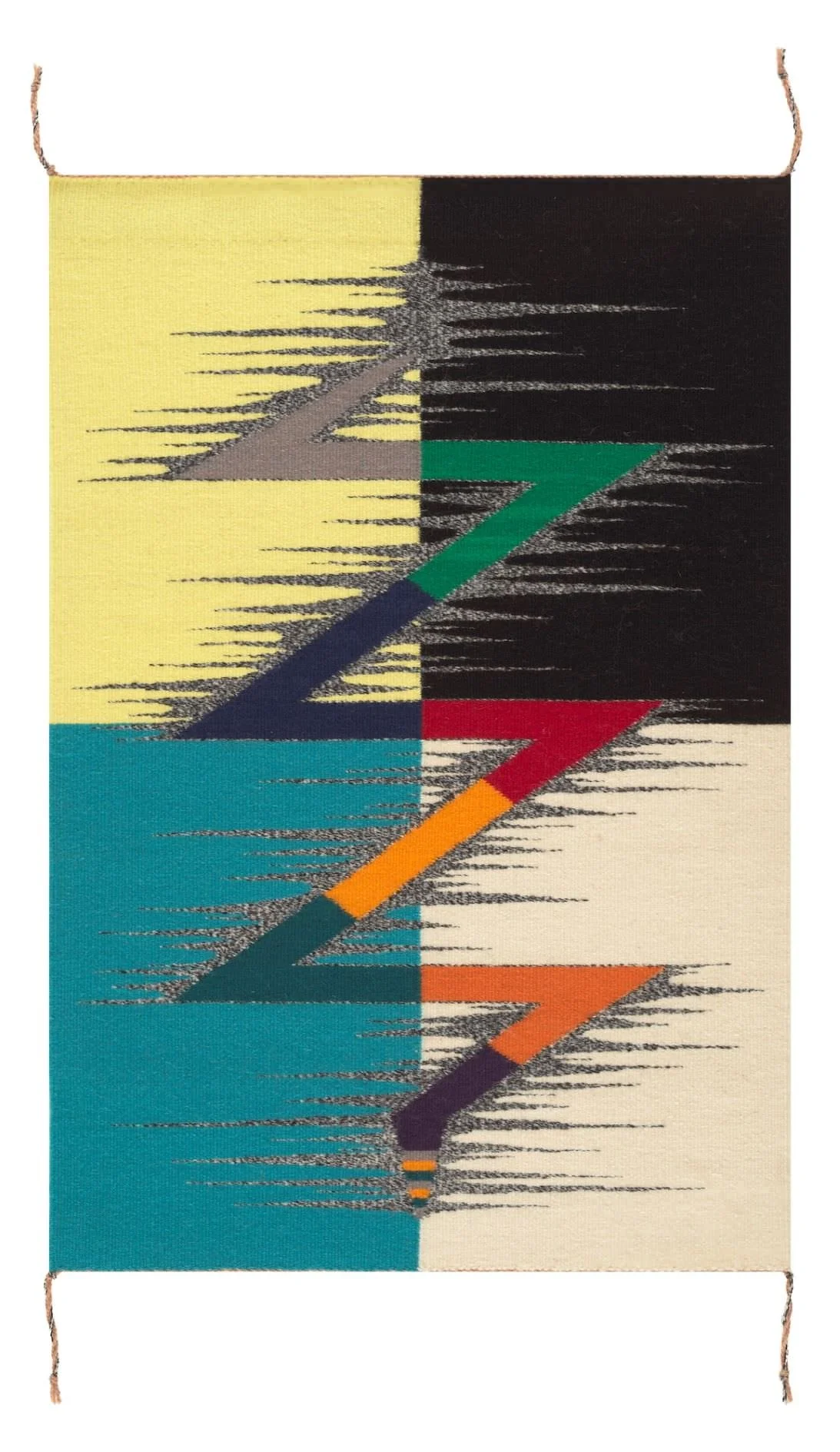

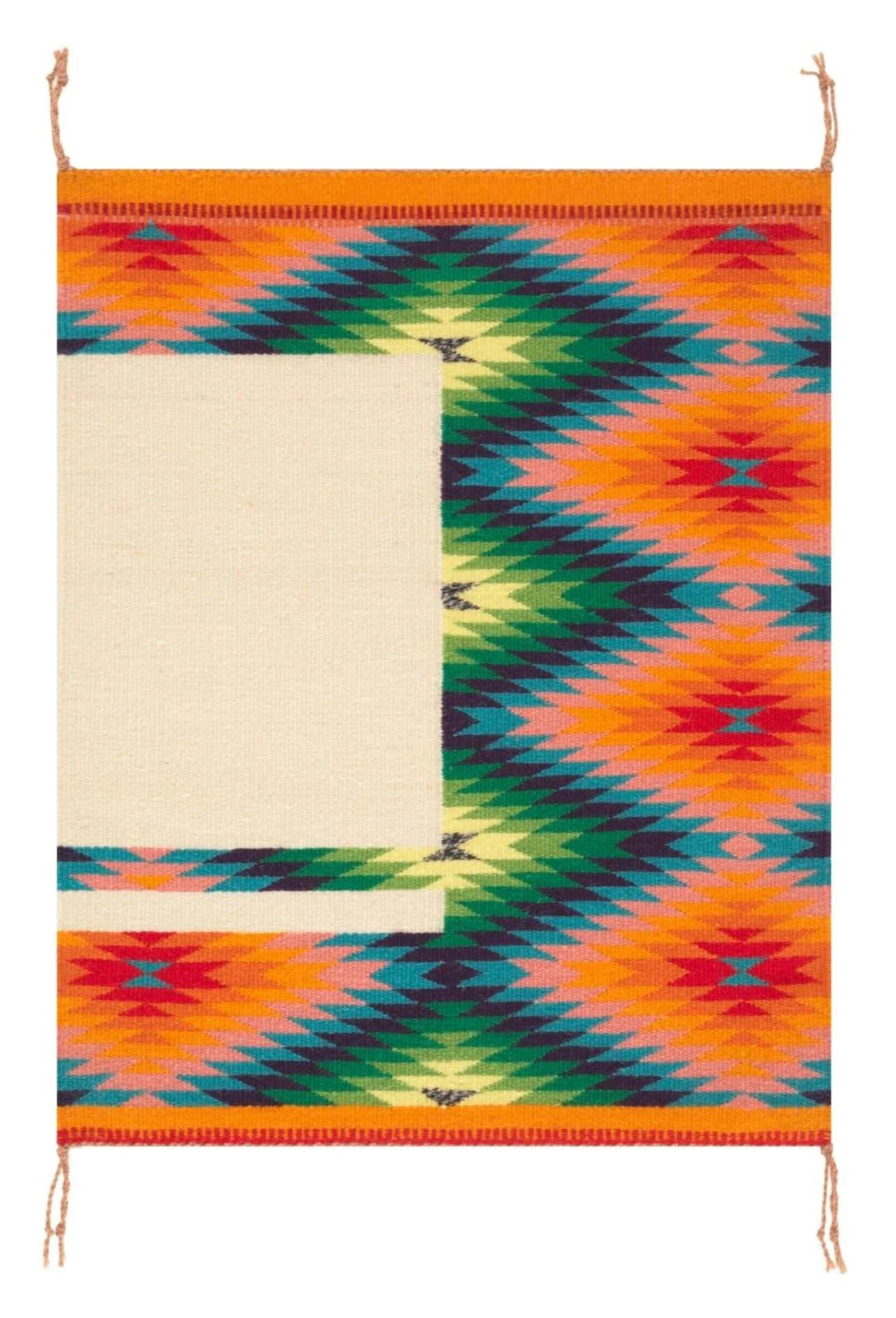

Così si dedicò a ideare e produrre costumi sempre più radicali ed elaborati, fatti con tutto quello che gli capitava tra le mani per sé stesso (a un certo punto si copriva anche il volto con maschere o passamontagna multicolore), che, una volta indossati, lo trasformavano in una scultura vivente. Allo stesso modo il trucco (coloratissimo e spesso tattile) era un modo per dipingere usando il corpo come supporto. Usava anche parrucche e scarpe dai tacchi altissimi che lo rendevano ancora più imponente di quanto non fosse già (aveva una corporatura robusta e secondo la sorella era alto un metro e 87 centimetri). L’amico e cantante Boy George l’ha descritto in questo modo a un quotidiano statunitense: “Quando vedi le drag queen che fanno riferimento a Leigh è meraviglioso, ma troppo raffinato. Leigh era molto rozzo e aveva la corporatura di un giocatore di rugby, e non era né grazioso né fatato". Anche Marina Abramović ha scritto di lui: “Era un uomo enorme” (Leigh fece un costume da “regina dei topi” per Abramović nel ’94, quando lei rappresentò “Delusional”, in cui alla fine lei si calava nuda in una botola in cui erano intrappolati 400 topi vivi).

Leigh Bowery con la collaboratrice, amica e moglie Nicola Bateman Dave Swindells, Daisy Chain at the Fridge Jan '88: Leigh & Nicola 1988 (c) Dave Swindell

Tuttavia il signor Bowery ambiva a superare i limiti del proprio corpo e ad usarlo come fosse creta o stoffa: per questo si sottoponeva a bendaggi del torace, modellava il collo con bustini contenitivi e teneva ferme le maschere attraverso piercing al volto. Una volta ha affermato: “La carne è il tessuto più favoloso”.

Malgrado qualsiasi sua uscita fosse una mise en scene, la carriera ufficiale di performer per Leigh Bowery, inziò nell’88 alla Anthony D'Offay Gallery di Londra. Durante la mostra si distendeva su un divano del XIX secolo disposto dietro uno specchio unidirezionale (come quelli nella sala interrogatori dei film e delle serie tv), ogni tanto si alzava, si sistemava il trucco e rimirava il proprio riflesso. Contemporaneamente nello spazio riservato al pubblico (che lo osservava senza essere visto) venivano diffusi suoni e odori. Lo show durò una settimana, nel corso della quale l’artista si presentò con un costume diverso ogni giorno, parlando di storia dell’arte ma anche del guardare ed essere guardati.

Amico del coreografo britannico Michael Clark, il signor Bowery, per un certo periodo creò i costumi per gli spettacoli di Clark e, a volte, si esibì come solista. La sua performance più famosa però richiedeva molto più impegno. Intitolata “Birthing”, l’esibizione lo vedeva cantare e ballare con un pesante costume di velluto finchè non si sdraiava per terra e, aprendo le gambe davanti al pubblico, partoriva la sua assistente Nicola Bateman che usciva dall’imbracatura (nascosta sulla pancia dell’artista), ricoperta di sangue di scena e con una fila di salsicce al posto del cordone ombelicale. A conclusione dello spettacolo, già stupefacente di per se, Bowery tagliava anche il finto cordone ombelicale e nutriva Bateman, facendo cadere nella bocca di lei una cucchiaiata di minestrone (che era riuscito a conservare, non si sa come, sotto il costume). Potete vederne una rappresentazione qui.

Lucian Freud, Nude with Leg Up (Leigh Bowery) 1992 © The Lucian Freud Archive. All Rights Reserved 2024.

Nella sua storia, il fatto che nell’85 l’artista abbia fondato Taboo (un locale notturno londinese rivolto soprattutto alla clientela gay ma frequentato anche da etero) ha un peso. Innanzitutto per il successo del club, in cui gente di ogni tipo si mischiava a celebrità come Bryan Ferry, George Michael e Mick Jagger. “Di questi tempi- scrisse la giornalista Alix Sharkey su ID, bibbia dello street style dell’epoca- il giovedì sera nel West End di solito significa Taboo, il club più squallido, più kitsch e più stronzo del momento a Londra, pieno di stilisti, modelle, studenti, feccia e, si spera, alla moda (…)” E poi perché fu un palcoscenico a sua misura che gli permise di farsi conoscere e conoscere (qui, per esempio, incontra l’artista Cerith Wyn Evans che gli presenterà il famoso pittore Lucian Freud e comincerà l’amicizia con la sua futura collaboratrice, la stilista Nicola Bateman).

Il signor Bowery era apertamente gay ma appena pochi mesi prima di morire sposò Bateman. In merito a questo improbabile matrimonio nel corso del tempo sono girate varie spiegazioni (si erano sposati per il permesso di soggiorno, per ragioni fiscali ecc.) e lo stesso sposo ha definito la cerimonia “una performance artistica personale" ma Sue Tilley (amica strettissima dell’artista) ha detto che in ospedale lui le aveva confessato di temere che Nicola lo lasciasse per un altro uomo.

Solo a Bateman e Tilley, lui confidò di avere l’AIDS (che ai tempi era un killer senza scampo né pietà). Morì la notte di capodanno del ’94, Freud pagò il rimpatrio della salma in modo che potesse riposare accanto alla madre. Ma al momento della sepoltura i famigliari si resero conto che la fossa era troppo piccola per la grande bara che conteneva le spoglie dell’artista e dovettero rimettersi a scavare.

“Leigh Bowery!”, organizzata dal museo inglese in collaborazione con Nicola Rainbird (nata Bateman) e curata da Fiontán Moran, resterà alla Tate Modern di Londra fino al 31 agosto 2025.

Fergus Greer, Leigh Bowery Session 4 Look 17 August 1991 ©Fergus Greer. Courtesy Michael Hoppen Gallery.

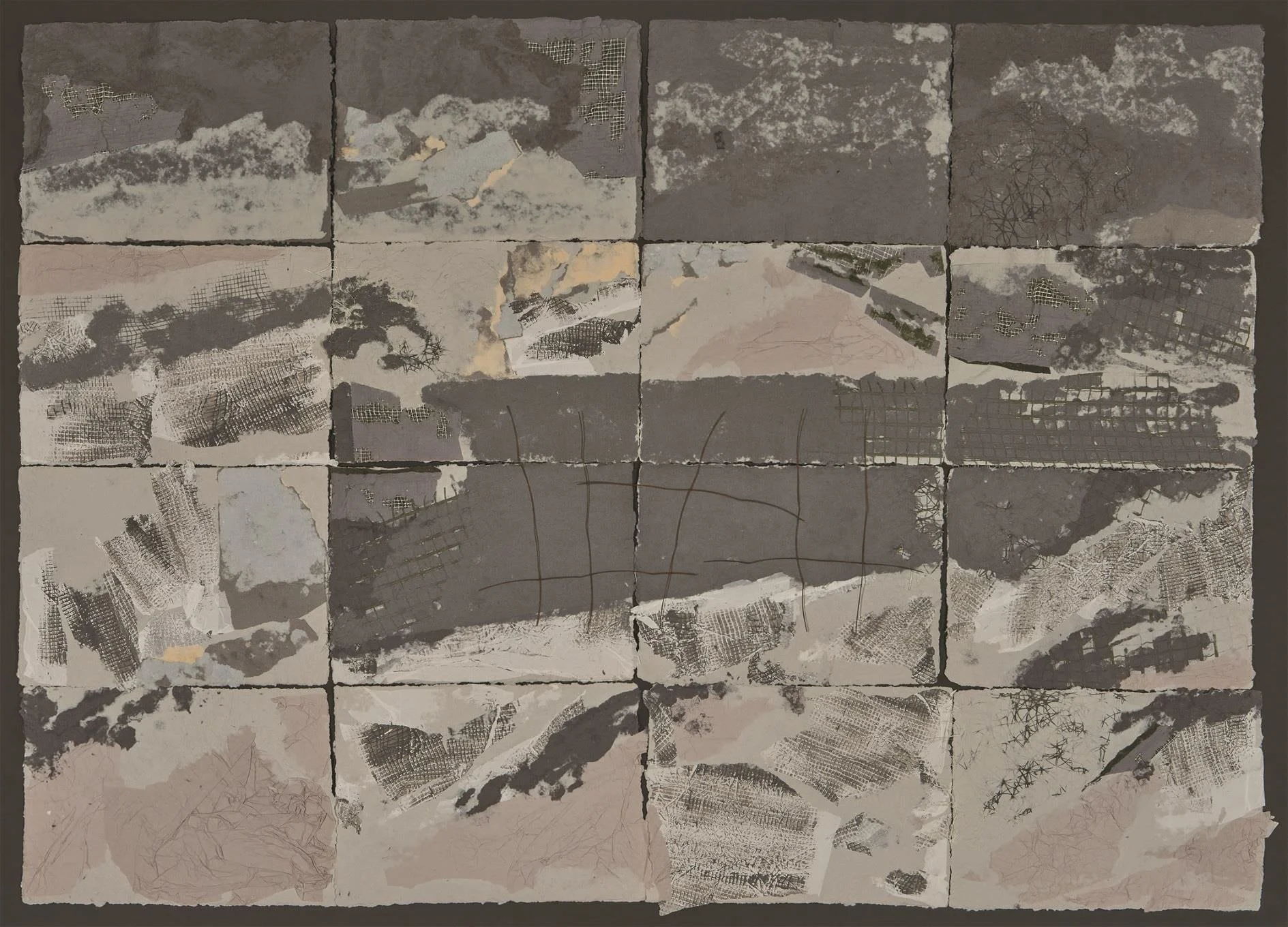

Leigh Bowery! Tate Modern. Installation view. Tate Photography: Larina Annora Fernandes

Fergus Greer, Leigh Bowery Session 7, Look 37 June 1994 ©Fergus Greer. Courtesy Michael Hoppen Gallery.

Leigh Bowery! Tate Modern. Installation view. Tate Photography: Larina Annora Fernandes

9. Dick Jewell Still from What's Your Reaction to the Show 1988 © Dick Jewell.

Leigh Bowery! Tate Modern. Installation view. Tate Photography: Larina Annora Fernandes

17. Lucian Freud, Leigh Bowery 1991 © The Lucian Freud Archive. All Rights Reserved 2024.

Leigh Bowery! Tate Modern. Installation view. Tate Photography: Larina Annora Fernandes

Fergus Greer, Leigh Bowery Session 3 Look 14 August 1990 ©Fergus Greer. Courtesy Michael Hoppen Gallery.

Leigh Bowery! Tate Modern. Installation view. Tate Photography: Larina Annora Fernandes

Leigh Bowery! Tate Modern. Installation view. Tate Photography: Larina Annora Fernandes