Barbara Chase-Riboud. Les baigneurs. FNAC 9805. Centre national des arts plastiques_and Time Wom. Pivate Coll USA_Expo musée d’Orsay 2024 © Barbara Chase-Riboud_Cnap

Fan e amica dello scultore svizzero-italiano, Alberto Giacometti (era nato non molto lontano dal confine, la famiglia aveva radici italiane), Barbara Chase-Riboud, è francese d’adozione (vive nel VI arrondissement di Parigi in un edificio art-decò) ma ha speso parte della sua vita in Italia, nonostante ciò non è una delle artiste più conosciute nel nostro Paese. Ed è strano perché, pluripremiata poetessa, famosa scrittrice, è una scultrice dalla carriera settantennale alle spalle. Di più: in seconde nozze ha sposato il critico italiano Sergio Tosi e da decenni il suo studio ha sede a Roma, dove visse un anno (dal ’56 al ’57) per studiare all’Accademia Americana. E poi lei (che padroneggia parecchie lingue) dice di imprecare in italiano.

In realtà, Chase-Riboud è poco nota come artista visuale anche altrove. Probabilmente per via del successo letterario che ha adombrato la sua non meno importante attività scultorea. In Francia, tuttavia, dove non esponeva dal lontano ’74, si è deciso di porre rimedio alla lacuna. Alla maniera d’oltralpe: in grande stile!

Insignita della Legion d’Onore dal governo francese nel 2022, Chase-Riboud, infatti, da inizio ottobre viene celebrata contemporaneamente da otto musei parigini (tra loro il Louvre, il Centre Pompidou, il Museé d’Orsay e il Palais de Tokyo). E’ il primo artista vivente cui viene tributato quest’onore.

D’altra parte la sua carriera, cominciata con l’acquisto di una xilografia che aveva fatto a soli quindici anni da parte del MoMa di New York e la sua storia personale (basta dire che fu Jacqueline Kennedy Onassis a spronarla a scrivere il suo primo romanzo), sono del tutto fuori dall’ordinario.

Barbara Chase-Riboud and Bathers, La Chenillère, France 1969 © Photograph by Marc Riboud

Barbara Chase-Riboud nasce nel 1939 a Philadelphia in Pennsylvania (lo stato confina con quello di New York anche se Philadelphia è piuttosto vicina a Washington) da una famiglia afroamericana della classe media. Fin da bambina manifesta uno spiccato talento per le arti, tanto che a soltanto 8 anni comincia a frequentare la Fleisher Art Memorial School. Si sarebbe poi diplomata con il massimo dei voti alla Philadelphia High School for Girls (avrebbe però anche seguito dei corsi alla scuola d’arte del museo di Philadelphia) per poi laurearsi in Belle Arti alla Tyler School della Temple University. Dopo questo periodo crea le sue prime sculture in bronzo, comincia a esporre i suoi lavori e studia un anno all’Accademia Americana di Roma (aveva vinto una borsa di studio, però, per guadagnare qualche soldo in più, ha partecipato come comparsa in costume al film Ben-Hur e Cinecittà la ha selezionata per prendere parte ad altre produzioni) ma soprattutto consegue un master in belle arti alla Yale University (ai tempi le afroamericane ad averla frequentata si contavano sulle dita delle mani).

In seguito di Yale avrebbe detto: “C'erano tre donne nere alla scuola di specializzazione a Yale nel '57. Una in filosofia, una in legge e poi c'ero io. Ma l'ho semplicemente ignorato", ha poi aggiunto: “E naturalmente, ero già stata all'accademia di Roma, che era la stessa situazione: era tutto maschile”.

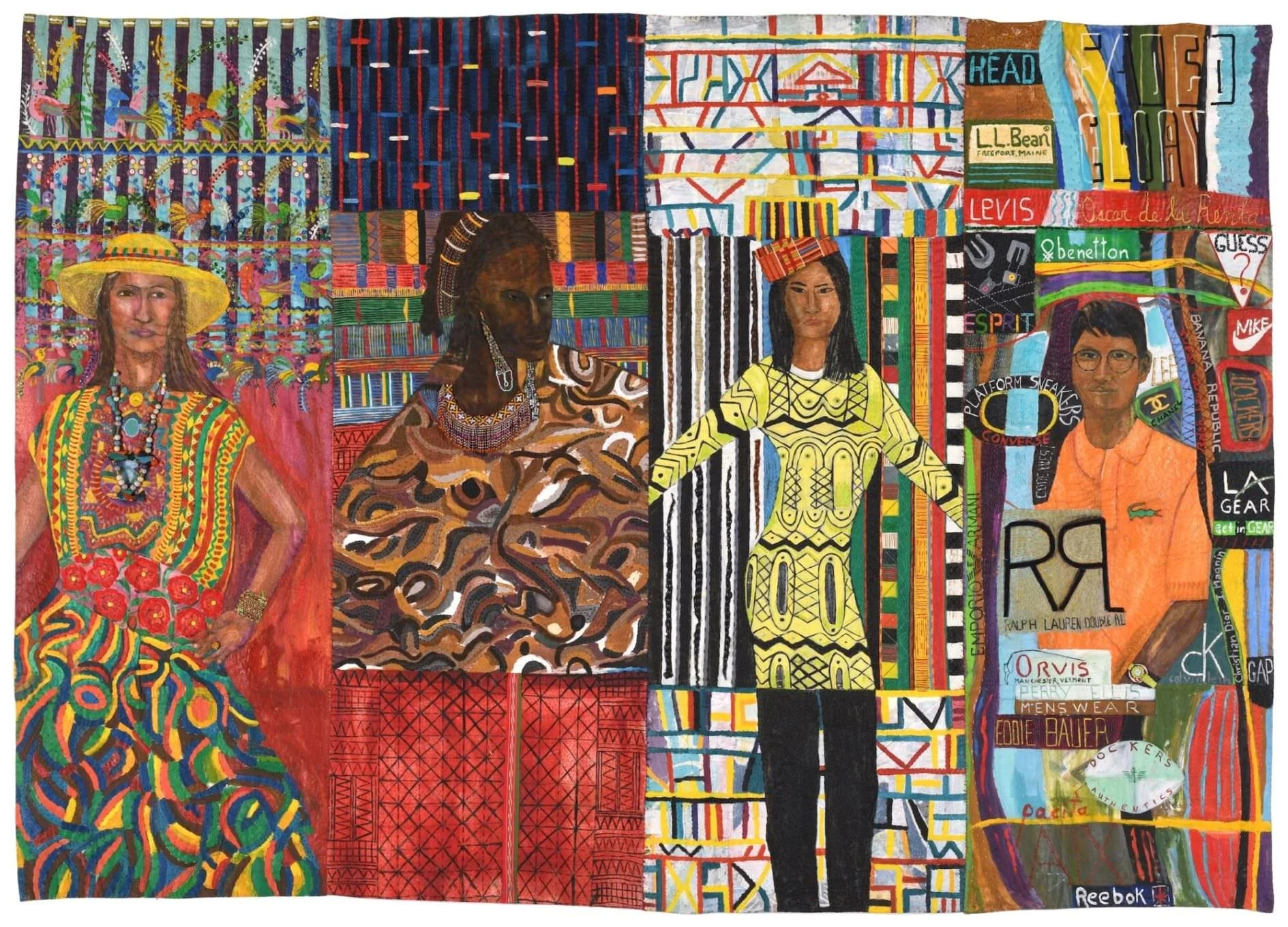

Chase-Riboud in quegli anni sognava l’Europa. L’idea era quella di trasferirsi a Londra (i mitici Swinging Sxties si stavano avvicinando, e chi non avrebbe voluto essere nella capitale inglese in quel periodo?!) ma durante un soggiorno in Francia conosce il fotografo dell’agenzia Magnum, Marc Riboud (è talentuoso e viene anche da una ricca famiglia): si fidanzano, si sposano, fanno due figli e rimangono a Parigi. Barbara, che ai tempi aveva già viaggiato parecchio (sia in Occidente che in Africa), vive con la valigia sempre pronta. In merito dirà: “Sono andata ovunque perché all'epoca ero sposata con Marc Riboud, un fotografo e membro della Magnum Photos, che ha coperto il mondo. In molti di questi viaggi, ero solo lì per il viaggio. Ma che viaggio è stato! Ho scoperto tutti i tipi di nuove civiltà e nuovi modi di guardare il mondo che non avevo idea avrei mai conosciuto”. E commentando quei viaggi che l’avrebbero portata tra gli altri luoghi in Cina, Nord Africa, Europa orientale e Mongolia, ha aggiunto: “Sono stata la prima donna americana a essere invitata in Cina dopo la rivoluzione. Ho partecipato a una cena con il presidente Mao Zedong. Io e 5.000 cittadini cinesi. È stata un'avventura straordinaria”.

Non a caso, anche dopo il divorzio (nell’81) e il secondo matrimonio con Tosi lei continuerà a mantenere accanto al suo il cognome del primo coniuge, sposato il giorno di Natale di vent’anni prima.

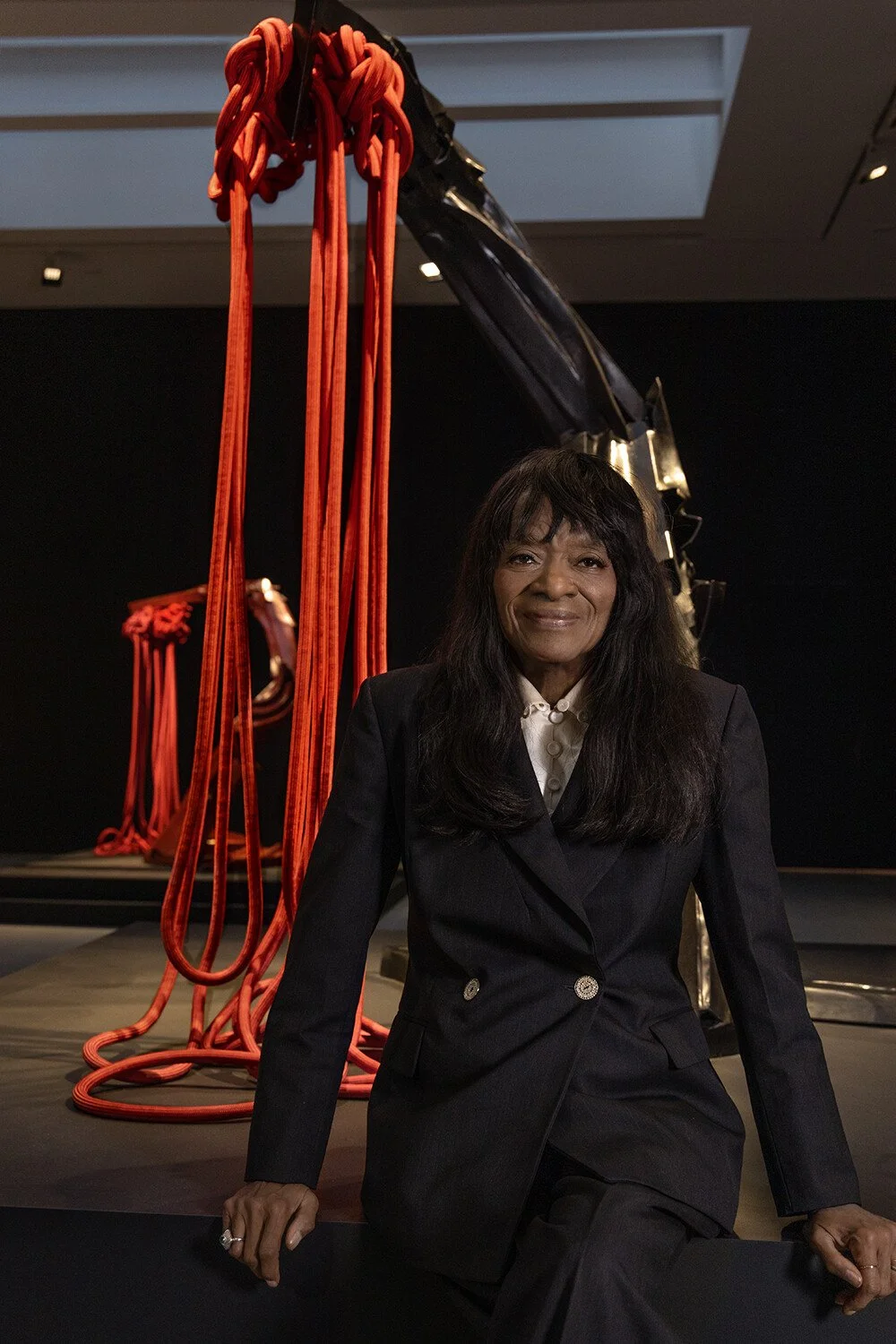

Barbara Chase-Riboud. Portrait © Virginia Harold. Courtesy Pulitzer Arts Foundation-jpg

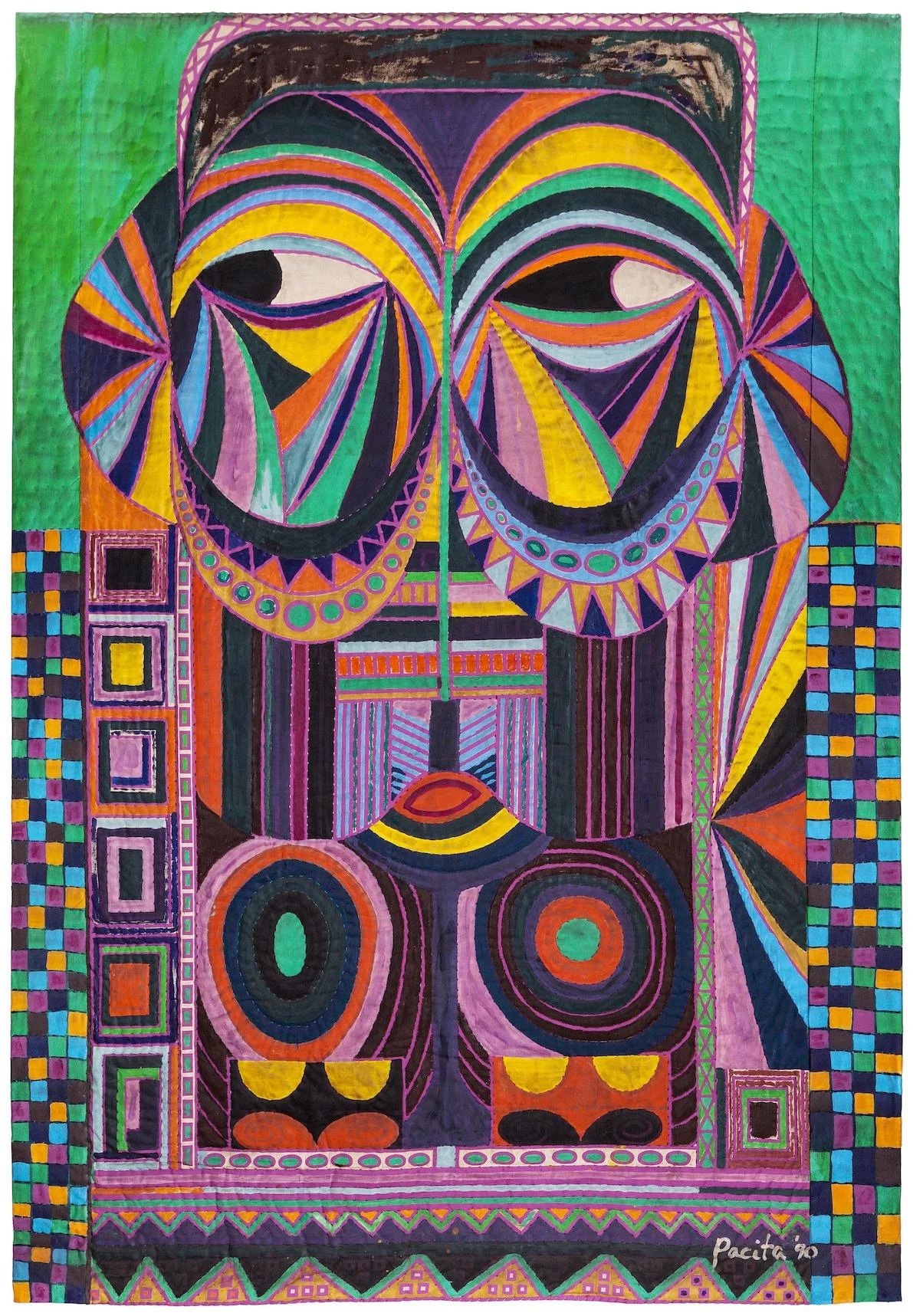

Nel frattempo Chase-Riboud lavora instancabilmente. Usa vari medium ma quello che la definisce meglio è anche quello per cui è più conosciuta: la scultura. Al principio risente molto l’influsso di Giacometti e modella figure per poi dedicarsi all’astrazione. Il suo materiale prediletto è il bronzo: “Il bronzo è senza tempo. È intriso di storia, è il materiale degli artigiani del Regno del Benin e del Barocco". Usa un metodo a cera persa che affonda le sue origini, appunto, nella storia di antiche civiltà ma che sostanzialmente lei ha creato di testa sua: manipola dei grandi fogli di cera rossa, poi fonde i prototipi in bronzo e li drappeggia con matasse di seta o lana intrecciati. Le sue opere, il più delle volte dalle dimensioni imponenti, sono un mix di immobile e sacrale monumentalità con tensioni al movimento a volte frementi, altre violentemente legate all’affermazione e alla forza, altre ancora biomorfe, capaci far apparire il metallo in via di liquefarsi. I tessuti fanno da contrappunto morbido e tattile alla solidità del bronzo. E poi c’è la grazia di pieghe e intrecci, lo sfarzo dell’oro, l’irrompere inaspettato del rosso.

Sul perché, Chase-Riboud non ha dubbi: “Si crea arte per creare bellezza; non c'è nessun altro motivo. Qualsiasi altro motivo è davvero autoindulgente, per quanto mi riguarda".

Barbara Chase-Riboud. Zanzibar (Brown Element)1974-75_Expo 2024 Palais Porte dorée © Anne Volery Palais de la Porte Dorée

Molte sue sculture, tuttavia, fanno riferimento a personaggi della storia recente. Ad esempio, una delle sue prime serie distintive (siamo nel ’69 quando l’ha cominciata) è dedicata al leader afroamericano assassinato nel ’65, Malcom X. Queste opere (una delle quali è attualmente esposta al Centre Pompidou) hanno dimensioni imponenti e sono, tra l’altro, ispirate alle antiche pratiche funerarie egizie. Mentre recentemente ha presentato quella che rende omaggio a Josephine Baker (non molto tempo prima, infatti, il nome di Baker era entrato nel Panthéon, quinta donna nella storia a meritare tale onore e prima nera in assoluto). Ma i suoi memoriali hanno commemorato anche a Lady Mcbeth o Cleopatra. In generale queste opere spingono a chiedersi secondo quale principio si decida a chi rendere omaggio e perché.

Alle pareti del Louvre ci sono anche dei versi di Chase-Riboud. Come poetessa lei è conosciuta già dal ’74, quando pubblicò una raccolta curata dalla premio Pulitzer, Toni Morrison. Ma la fama in campo letterario l’ha ottenuta con il romanzo storico "Sally Hemings" (è proprio questo che Jackie Kennedy la esortò a scrivere) e le polemiche che ne seguirono. Il libro parla, infatti, della schiava con cui Thomas Jefferson (terzo presidente degli Stati Uniti dal 1801 al 1809) visse da concubino e da cui ebbe sei figli (siamo nel ’79, qualche storico mette in dubbio la relazione di Jefferson, la CBS viene spinta a non mandare in onda una serie Tv sull’argomento; anni dopo il dna accerterà che i figli erano effettivamente di Jefferson). Comunque per Chase-Riboud fu tutta pubblicità, dopo questo primo successo avrebbe scritto molti altri romanzi storici e sarebbe arrivata a superare le 3milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Le mostra parigina di Barbara Chase-Riboud in più musei, si concluderà a gennaio 2025. La data precisa dipende dall’istituzione culturale: si va dal 5 del Palais de Tokyo o dal 6 di Louvre e Centre Pompidue al 13 del Musée du quai Branly - Jacques Chirac. Mentre il Musée d’Orsay (che aveva installato le sue opere prima degli altri) terminerà il suo tributo all’artista franco-statunitense già il 15 dicembre 2024.

Barbara Chase-Riboud. Mao's Organ, 2007. Private collection_Expo 2024 Musée Guimet © Barbara Chase-Riboud

Barbara Chase-Riboud. Cleopatra s Cape_Expo 2024 Musée du Louvre © Collection of the Studio Museum in Harlem, New York

Barbara Chase-Riboud. Cleopatra s Cape_Expo 2024 Musée du Louvre ©Musée du Louvre_AViger

Barbara Chase-Riboud. Time Womb Jacqueline, 1970_Private collection USA_Expo musée d’Orsay 2024 © Barbara Chase-Riboud_Cnap

Barbara Chase-Riboud. Les baigneurs. FNAC 9805. Centre national des arts plastiques_Expo musée d’Orsay 2024 © Barbara Chase-Riboud_Cnap

Barbara Chase-Riboud. Cleopatra s bed_Expo 2024 Musée du Louvre © Musée du Louvre_AViger

Barbara Chase-Riboud. Zanzibar (Brown Element), 1974-75. Private collection_ Expo 2024 Palais Porte Dorée © Jo Underhil

Barbara Chase-Riboud avec La Musica Josephine RedBlack 2021. Private collection_Expo 2024 Cité de la musique © Grace Roselli