Tracey Emin, Sex and Solitude, Palazzo Strozzi, Firenze, 2025. Photo Ela Bialkowska, OKNO Studio © Tracey Emin. All rights reserved, DACS 2025.

Mentre le parole d’amore scritte da una giovane Tracey Emin per il gallerista Carl Freedman diffondono una vibrante luce rosa confetto sui volti dei visitatori della mostra “Sex and Solitude”, sulla stanza dell’antico palazzo fiorentino che la ospita e sui dipinti della stessa signora Emin, non si può non pensare quanta strada lei abbia fatto. Da artista-celebrità collezionata dai VIP (ad esempio: Elton John, George Michael, Madonna e Naomi Campbell) ad accademico reale, insegnante del Royal College of Arts e Dame insignita da Re Carlo in persona. Da star degli Young British Artists degli anni ’90 a pittrice e scultrice.

“Sono stata in Italia vent’anni fa- ha ricordato la signora Emin- rappresentavo il mio Paese alla Biennale di Venezia. E sono rimasta molto insoddisfatta di quello che avevo fatto lì e ho pensato che Venezia e la Biennale per me sarebbero stati un trampolino di lancio per qualcosa di più(…) E mi ricordo che mentre ero lì e scendevo dalle scale con davanti tutta la stampa, ho visto una vecchia signora che saliva i gradini e mi è passata accanto, poi ho capito che ero io quella vecchia signora! Oggi mi sento molto più vicina a quella donna e molto più felice. La Biennale è stata una proiezione verso questo, perché veramente non penso che potrei fare di più che esporre in un posto magnifico come Palazzo Strozzi a Firenze”.

Malgrado a sessantun’anni Tracey Emin sia ancora giovane per essere definita una vecchia signora inglese, la malattia che ha attraversato (nel 2020 è stata operata per una forma aggressiva di cancro alla vescica; adesso è in remissione) ha sicuramente fiaccato il suo corpo più del suo spirito. E alla presentazione della sua grande mostra italiana “Sex and Solitude” (inaugurata il 16 marzo a Palazzo Strozzi di Firenze) è arrivata (in compagnia dell’inseparabile direttore creativo dei suoi studi Harry Weller) con i capelli grigi raccolti in una spartana coda di cavallo, senza trucco, con una sacca per l’urina nascosta chissà dove (è collegata ad uno stome che ha nell’addome e di solito la porta in borsa). Proprio lei che era la musa di Vivienne Westwood (sulla forma del suo piede è stata modellata la scarpa da ginnastica “Tracey” della stilista) e una grande amica della famosa modella Kate Moss. Ma è comunque arrivata, nonostante la distanza. E in macchina per giunta: “Sono venuta qui in macchina dall’Austria e ho visto un tramonto meraviglioso che mi ha fatto sentire veramente bene”.

Non ha nemmeno rinunciato al suo studio nel sud della Francia del resto (vicino all’iconico Mont Saint Victoire dipinto da Cezanne, si raggiunge in elicottero) o a quello di Fitzroy Square a Londra (in una casa d’epoca che un tempo fu abitata sia da George Bernard Shaw che da Virginia Woof), malgrado adesso passi molto tempo nella città in cui è cresciuta (Margate dove ha uno studio e una residenza ma anche una scuola d’arte e un museo).

Tuttavia adesso fa pochissime mostre e sceglie con grande attenzione gli spazi espositivi. Tra loro, appunto, Palazzo Strozzi.

Del resto anche la fondazione fiorentina è decisamente selettiva con gli artisti cui dedica una personale (oltre a Marina Abramović e Ai Weiwei, hanno esposto, ad esempio, Anselm Kiefer e Jeff Koons). E Tracey Emin, accademico reale fin dal 2007 (alla Royal Academy insegna anche disegno ed è una delle due sole professoresse donna da quando nacque l’istituzione nel 1768); Comandante dell’Ordine dell’Impero Britannico per i servizi resi alle arti dal 2013; nominata Dame da Re Carlo lo scorso anno, è stata una scelta particolarmente azzeccata. Sia per la carriera e il prestigio della Signora Emin sia per i messaggi al passo con i tempi che il suo nome e la sua poetica permettono al museo di condividere. Innanzitutto il femminismo.

Tracey Emin, Sex and Solitude, Palazzo Strozzi, Firenze, 2025. Photo Ela Bialkowska, OKNO Studio © Tracey Emin. All rights reserved, DACS 2025. Sulle pareti i grandi acrilici di Tracey Emin

Dichiaratamente femminista la signora Emin a proposito ha detto: “C’è una grande differenza tra artisti uomini e donne. Basti pensare che a parità di livello gli uomini vengono pagati tre volte di più, i prezzi alle aste lo dicono chiaramente e questo non ha assolutamente senso. Ma questo non succede solo nell’arte: non c’è ancora un’uguaglianza piena. Le donne continuano a soffrire e quando mi chiedono cosa penso del femminismo… bè io sono una femminista e non mi sono mai lasciata fermare da nessun uomo in tutto quello che ho fatto, sia nella mia vita e che nella mia carriera. Però devo dire che c’è voluto un secolo ma adesso le donne eccellono nelle arti. C’è tutt’ora una differenza, è diminuita; e penso che fra qualche tempo non ci sarà più”.

Nata a Croydon ma cresciuta a Margate, Tracey Emin ha avuto una biografia molto travagliata durante la prima giovinezza. Figlia di un piccolo imprenditore turco-cipriota e di una donna inglese di origine romnichal (un gruppo rom che vive nel Regno Unito dal 1500,) dopo il fallimento dell’hotel del padre (in cui lei abitava insieme alla madre e al fratello gemello Paul) rimase senza tetto. Tra sistemazioni di fortuna e case occupate, si ritrovò poco protetta in un periodo tumultuoso per Margate e venne prima aggredita sessualmente e poi stuprata a soli 13 anni (non denunciarono perché era “ciò che accadeva a molte ragazze”). Il trauma subito però non la abbandonerà mai e ritornerà costantemente sia nel suo futuro lavoro che nella personalità (entrambi divisi tra la veemente schiettezza di chi si sente nel giusto e un cupo malessere esistenziale).

Nello stesso periodo lei lasciò la scuola e scappò a Londra, per tornare a studiare solo qualche anno dopo: prima al Medway College (fashion design) poi alla Sir John Cass School of Art (incisione). Alla fine si sarebbe diplomata in Belle Arti (al Maidstone College) e specializzata in pittura al Royal College of Art di Londra.

A quel punto rimase incinta: abortì e smise di dipingere. Un altro trauma. Ancora una volta non avrebbe dimenticato quel dolore: “Quando ho detto al mio ragazzo che ero incinta- ha raccontato in un articolo a sua firma apparso su un quotidiano inglese - eravamo a Regent's Park, con tanti scoiattoli che correvano in giro e narcisi in fiore. Non lo dimenticherò mai: mi diede una pacca sulla pancia e disse: ‘Ciao, ti uccideremo’. Penso che sia stato in quel momento che ho capito che se non avessi abortito, probabilmente mi sarei uccisa”.

Tutti questi momenti traumatici, insieme a passione, gioia, amore, sensualità, solitudine, paura e speranza, si ritrovano in “Sex and Solitude”. Che, con oltre sessanta opere realizzate con vari media in più decenni, è la sua più grande esposizione mai messa in scena in Italia e può far pensare ad un’antologica ma è una mostra autobiografica.

Tracey Emin, Sex and Solitude, Palazzo Strozzi, Firenze, 2025. Photo Ela Bialkowska, OKNO Studio © Tracey Emin. All rights reserved, DACS 2025. Il neon con le parole d’amore all’ex-fidanzato Carl Freedman

Lo si capisce già dal neon collocato sulla parete esterna del palazzo rinascimentale (e realizzato appositamente per questo appuntamento), con cui la signora Emin scrive il titolo della mostra usando la propria calligrafia, un po’ come avrebbe potuto fare con la copertina di un manoscritto o addirittura di un diario. A renderlo evidente poi, oltrepassata la gigantesca scultura in bronzo “I followed you to the end” che occupa il cortile, “Love poem for CF” (2007) nella prima sala (che si intitola per l’appunto: “Poems”), in cui le parole d’amore scritte anni prima per l’ex-fidanzato Carl Freedman (il gallerista e curatore con cui fece un Coast to Coast degli Stati Uniti negli anni ’90 e a cui dedicò un’installazione prelevando ed esponendo la capanna sul mare in cui erano stati insieme) si traducono in uno dei neon più grandi da lei mai completati.

“Love poem for CF” fa vibrare la stanza del tono rosa confetto di cui sono composte le parole e, mentre dà prova allo spettatore del talento di scrittrice della signora Emin (tutti i titoli delle opere nel suo caso vanno letti senza se e senza ma), lo introduce all’atmosfera emotiva e confessionale della mostra. I versi rivolti a Freedman, carnali ed angosciati, comunicano sentimenti antichi con un linguaggio poetico contemporaneo (“Hai messo la tua mano/ Sulla mia bocca/ ma il rumore comunque/ Continua/ Ogni parte del mio corpo/ sta Urlando/ Frantumata in un/ Milione di pezzi/ Ogni parte/ Per sempre/ Appartiene a te”.) Ma accanto a loro si comincia a scorgere la vera protagonista dell’esposizione: la pittura.

Quando a Tracey Emin venne diagnosticato il tumore una delle sue prime preoccupazioni fu quella di non voler morire come una “mediocre Young British Artist (YBA) degli anni ‘90”. E anche se la fama della signora Emin in quegli anni raggiunse picchi ragguardevoli al di fuori dell’ambiente artistico (tra sbronze, feste e celebrità, che frequentava e di cui lei stessa faceva parte) arrivando persino a mettere in ombra le opere sensazionali del periodo, già allora faceva capolavori. Ma lei sapeva di avere altre frecce al suo arco.

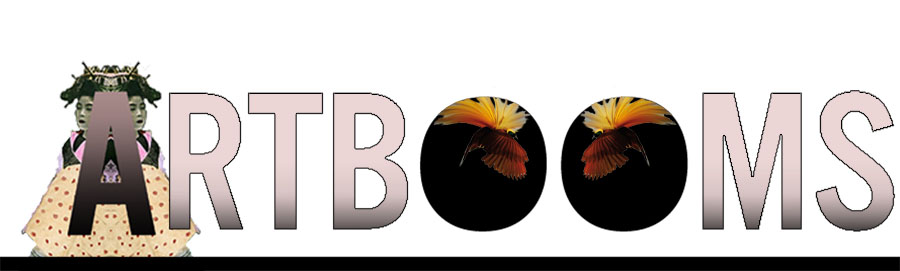

“Sex and Solitude” mette il pubblico di fronte all’abilità pittorica (e scultorea) della signora Emin con un’infilata di grandi tele in cui il corpo femminile (quello dell’artista in realtà, che spesso lavora autoritraendosi dal vivo; e dipingere dal vivo è talmente difficile che quasi nessuno lo fa più) diventa il mezzo per rivendicare la libertà ed esprimere una vasta rosa di emozioni attraverso tratti sicuri, vigorosi o aggraziati come una melodia; cancellature rabbiose e colature. Sono tutti nudi, in aperta contrapposizione a una storia dell’arte fatta di uomini, che collocano questo genere in un immaginario di desideri pruriginosi in cui la donna è oggetto passivo dello sguardo maschile. Contemporaneamente rivaleggia con artisti che da sempre sono fonte di ispirazione per lei come Schiele e Munch ma anche con altri grandi maestri al di fuori della tradizione figurativa, perché i nudi di Emin sono al limite dell’astrazione, sia nel linguaggio che nel concetto.

Tracey Emin, Sex and Solitude, Palazzo Strozzi, Firenze, 2025. Photo Ela Bialkowska, OKNO Studio © Tracey Emin. All rights reserved, DACS 2025. La ricostruzione della stanza in cui la signora Emin lavorò nuda per tre settimane e mezzo

In mostra non ci sono i capolavori più noti degli anni ’90: “Everyone I Have Ever Slept With 1963–1995” (comunemente chiamata la tenda, che era appunto una tenda in cui l’artista aveva ricamato i 150 nomi delle persone con cui aveva dormito fino a quel momento: partner sessuali ma anche parenti, amici fraterni e i figli mai nati) che venne distrutta in un incendio e di cui non esistono copie; e “My Bed” (la ricostruzione del tutto realistica del letto di una donna sull’orlo del suicidio, con tanto di bottiglie vuote di vodka, preservativi, indumenti ecc., entrata a far parte della collezione di Charles Saatchi e in seguito battuta all’asta per 2 milioni e mezzo di dollari).

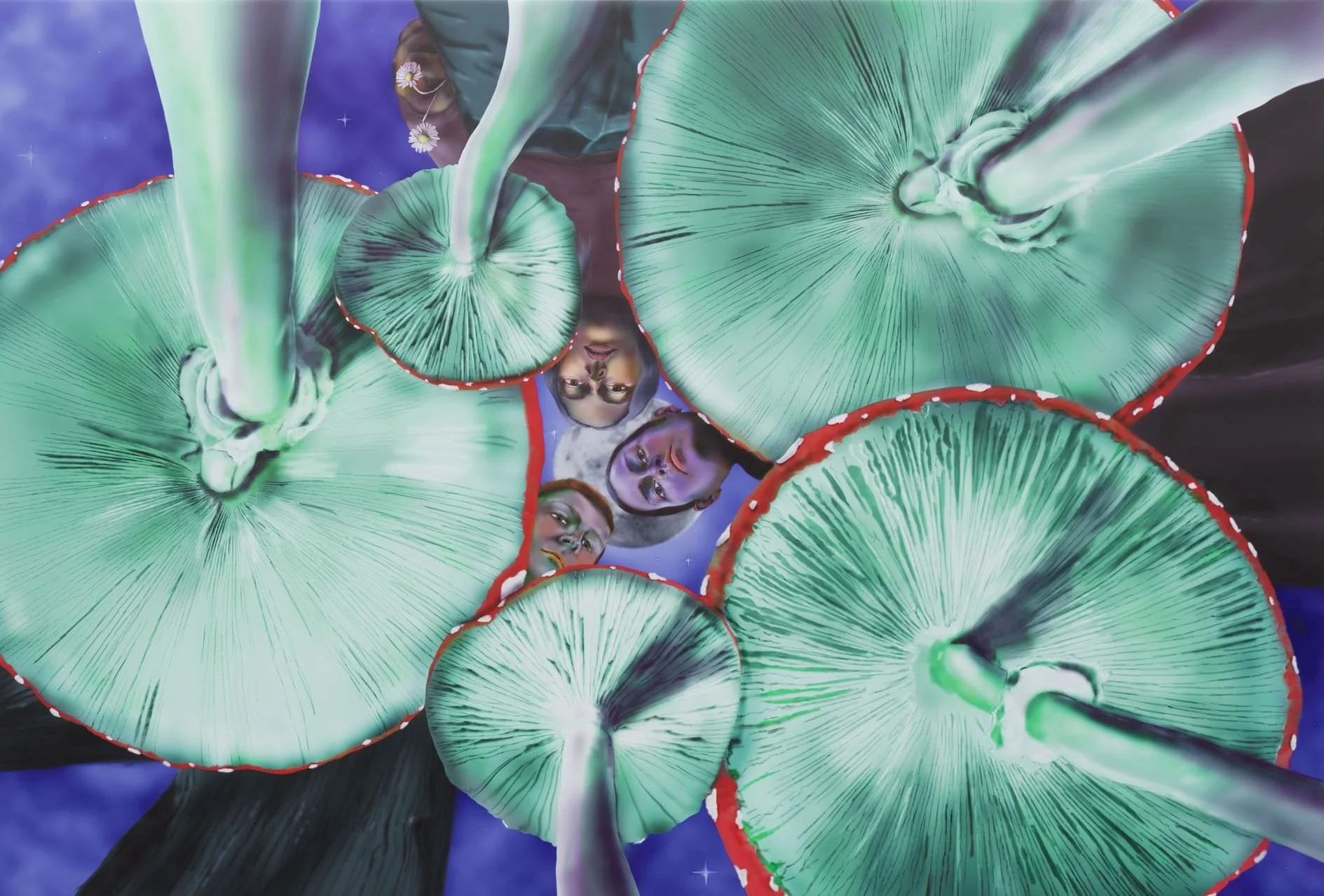

C’è, invece, l’installazione “Exorcism the last painting I ever made”(1990, Esorcismo dell’ultimo dipinto che io abbia fatto) in cui autobiografia e considerazioni sulla storia dell’arte si mescolano.

“Exorcism the last painting I ever made” è la ricostruzione del minuscolo spazio all’interno di una galleria di Stoccolma in cui l’artista lavorò nuda sotto gli occhi del pubblico per tre settimane e mezzo (cioè il tempo che intercorre tra un ciclo mestruale e l’altro). Durante la performance lei dipingeva ispirandosi ad alcuni maestri indiscussi (oltre a Munch e Schiele, anche Picasso), tutti uomini, sovvertendo e mettendo in discussioni i ruoli di modella e pittore. Dopo l‘esposizione in cui mise in scena “Exorcism the last painting I ever made” smise di dipingere (avrebbe ripreso solo sei anni dopo). Ma tutto cominciò con la gravidanza indesiderata della signora Emin: “Ho smesso di dipingere quando ero incinta. L’odore dei colori a olio e della trementina mi facevano sentire fisicamente male, e anche dopo l’aborto non riuscivo a dipingere. Era come se dovessi punirmi smettendo di fare la cosa che amavo di più.”

“Sex and Solitude” oltre a questa significativa installazione mostra anche alcuni dei calicò ricamati dall’artista, ma per la stragrande maggioranza si compone di dipinti e sculture. Più che altro recenti o relativamente recenti. Oltre ai grandi acrilici in cui il colore (soprattutto rossi accesi e blu oltremare) diventa tratto, su superfici fatte di sovrapposizioni quasi monocrome di toni chiari, ci sono delle piccole tele davvero notevoli. Tutte completate con pennellate veloci e sicure come una danza. Senza errori. Tra queste le più belle sono quelle declinate in grigio e blu, che la signora Emin ha dipinto: dopo la diagnosi di tumore, l’aver perso l’amato gatto Docket, e sul punto di traslocare da una casa in cui aveva abitato vent’anni: “Mi ricordo che mi sono messa a un tavolo e ho fatto quei piccoli dipinti che si vedono in mostra e che riguardano proprio questo: che lasciassi una casa che avevo molto amato e che lasciassi pure un gatto che avevo molto amato e quelli sono stati gli ultimi lavori prima dell’intervento”.

Adesso Tracey Emin ha due gatti dai nomi decisamente inglesi (Teacup e Pancake) che compaiono sul suo Instagram e a volte anche nei suoi dipinti.

Tracey Emin, Sex and Solitude, Palazzo Strozzi, Firenze, 2025. Photo Ela Bialkowska, OKNO Studio © Tracey Emin. All rights reserved, DACS 2025. Accanto al camino le piccole sculture dedicate agli spiriti della natura

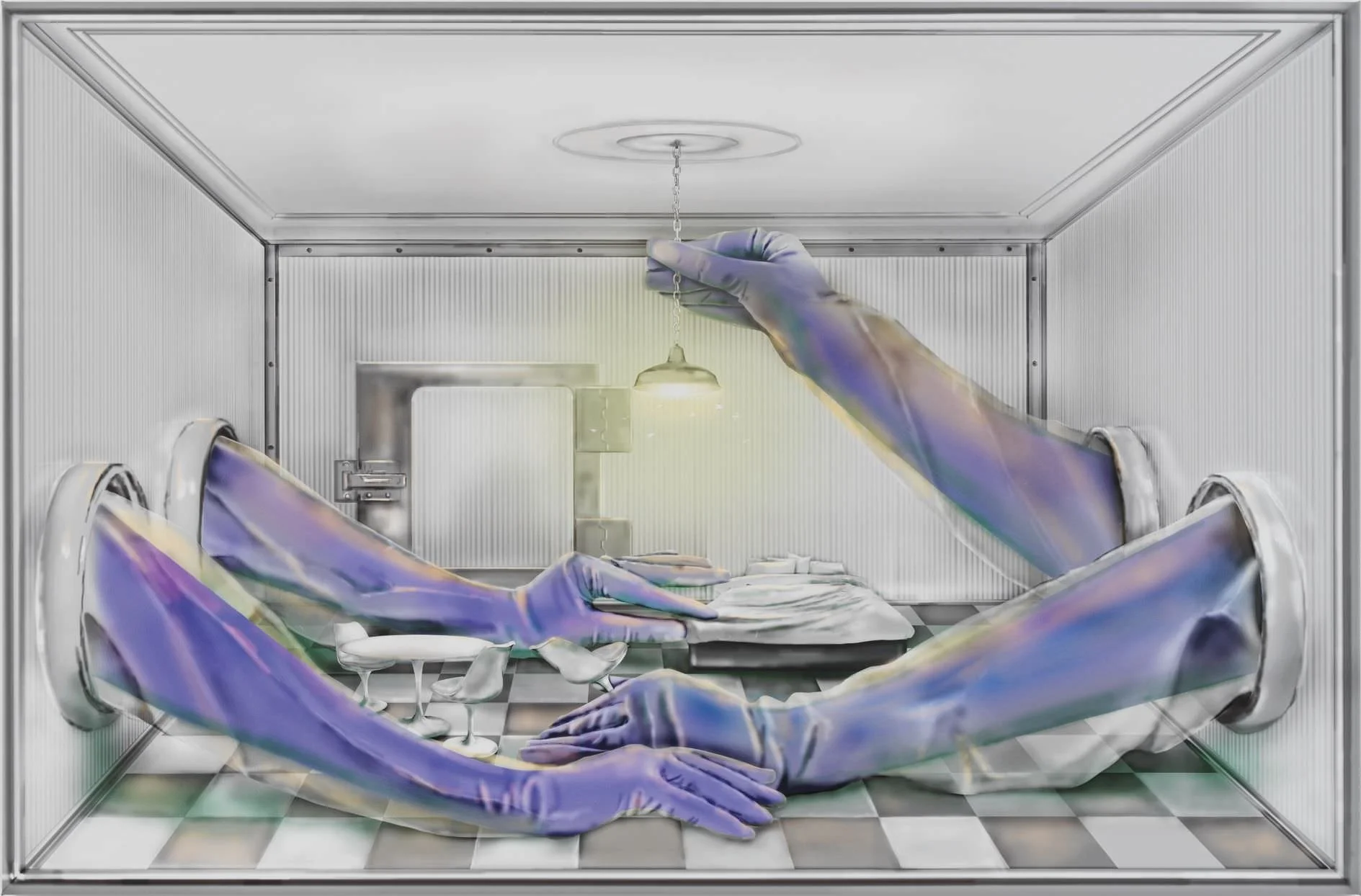

Tornando a “Sex and Solitude”: tra le sculture ce n’è una serie particolarmente atipica in cui minuscole creature selvatiche, talvolta accompagnate da una figura femminile altre no, si ergono su cubi irregolari di bronzo patinato di bianco. Sui basamenti una frase scritta a mano sottolinea il legame dell’artista con la natura e la dimensione spirituale in cui questo è in grado di proiettarla.

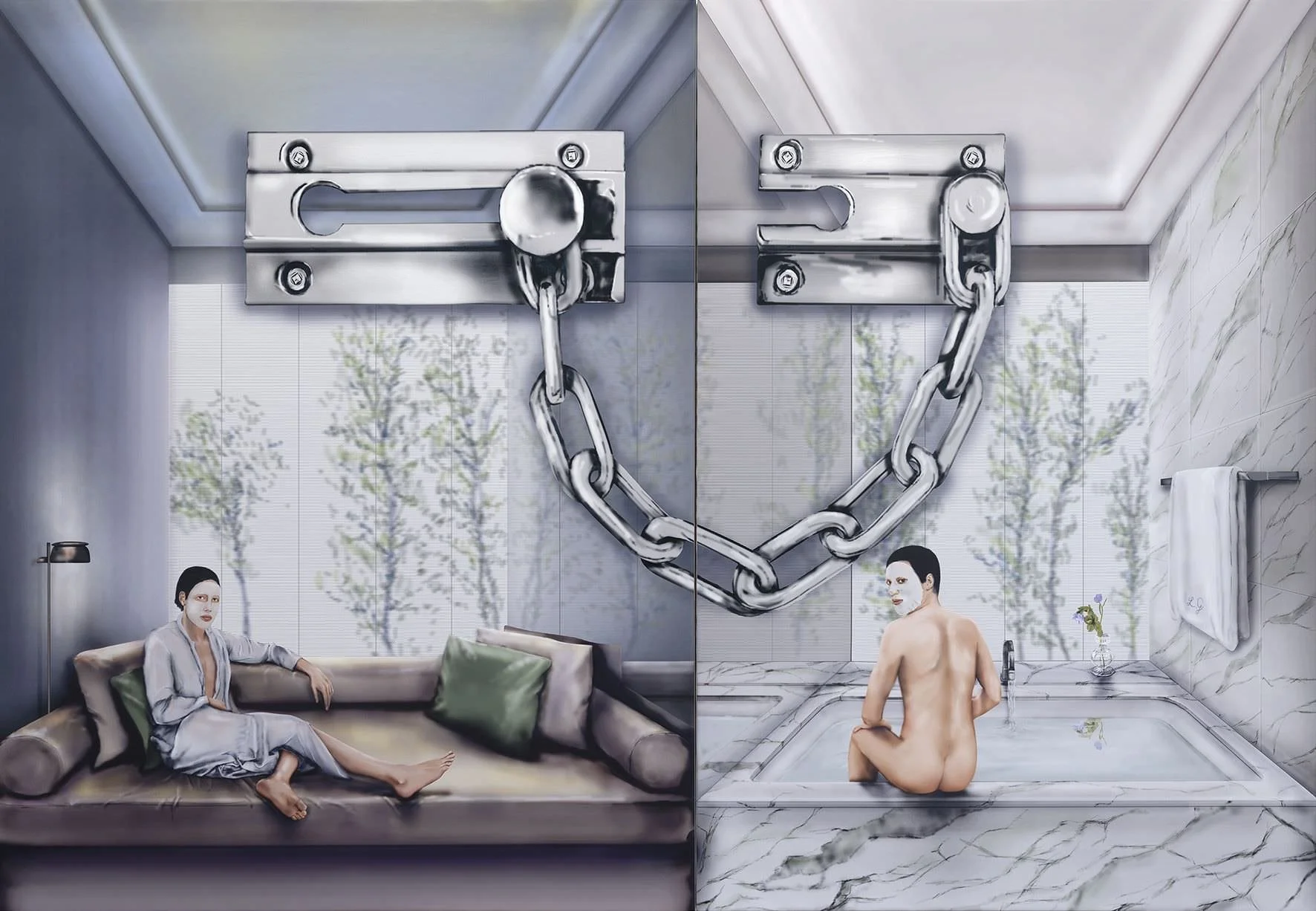

Va detto che tra le opere più belle in mostra ci sono di sicuro le serigrafie dell’ultima stanza. Grandi e cupe, sono i primi lavori realizzati dalla signora Emin dopo l’intervento chirurgico (“Il primo anno ero talmente debole che non riuscivo nemmeno a tenere in mano una teiera. Ma poi ho ripreso”). Mettono insieme i riferimenti storici più disparati (dai dipinti religiosi degli antichi fino alle opere grafiche di Goya) ad una palette di neri, grigi e blu profondi, per costruire immagini magistrali.

Per quanto “Sex and Solitude” di Tracey Emin sia una mostra consigliata ai giovani adulti non è adatta ai bambini. In generale è un appuntamento irrinunciabile del 2024. Curata dal direttore della Fondazione Palazzo Strozzi Arturo Galansino, resterà a Palazzo Strozzi fino al 20 luglio 2025.

Tracey Emin, Sex and Solitude, Palazzo Strozzi, Firenze, 2025. Photo Ela Bialkowska, OKNO Studio © Tracey Emin. All rights reserved, DACS 2025. Alla parete una delle cupe serigrafie dell’ultima sala

Tracey Emin, Sex and Solitude, Palazzo Strozzi, Firenze, 2025. Photo Ela Bialkowska, OKNO Studio © Tracey Emin. All rights reserved, DACS 2025.

Tracey Emin, Sex and Solitude, Palazzo Strozzi, Firenze, 2025. Photo Ela Bialkowska, OKNO Studio © Tracey Emin. All rights reserved, DACS 2025.

Tracey Emin, Sex and Solitude, Palazzo Strozzi, Firenze, 2025. Photo Ela Bialkowska, OKNO Studio © Tracey Emin. All rights reserved, DACS 2025.

Tracey Emin, Sex and Solitude, Palazzo Strozzi, Firenze, 2025. Photo Ela Bialkowska, OKNO Studio © Tracey Emin. All rights reserved, DACS 2025.

Tracey Emin, Sex and Solitude, Palazzo Strozzi, Firenze, 2025. Photo Ela Bialkowska, OKNO Studio © Tracey Emin. All rights reserved, DACS 2025.

Tracey Emin at Palazzo Strozzi on the occasion of the exhibition Sex and Solitude. Palazzo Strozzi, Firenze, 2025. Photo Ludovica Arcero, Saywho.