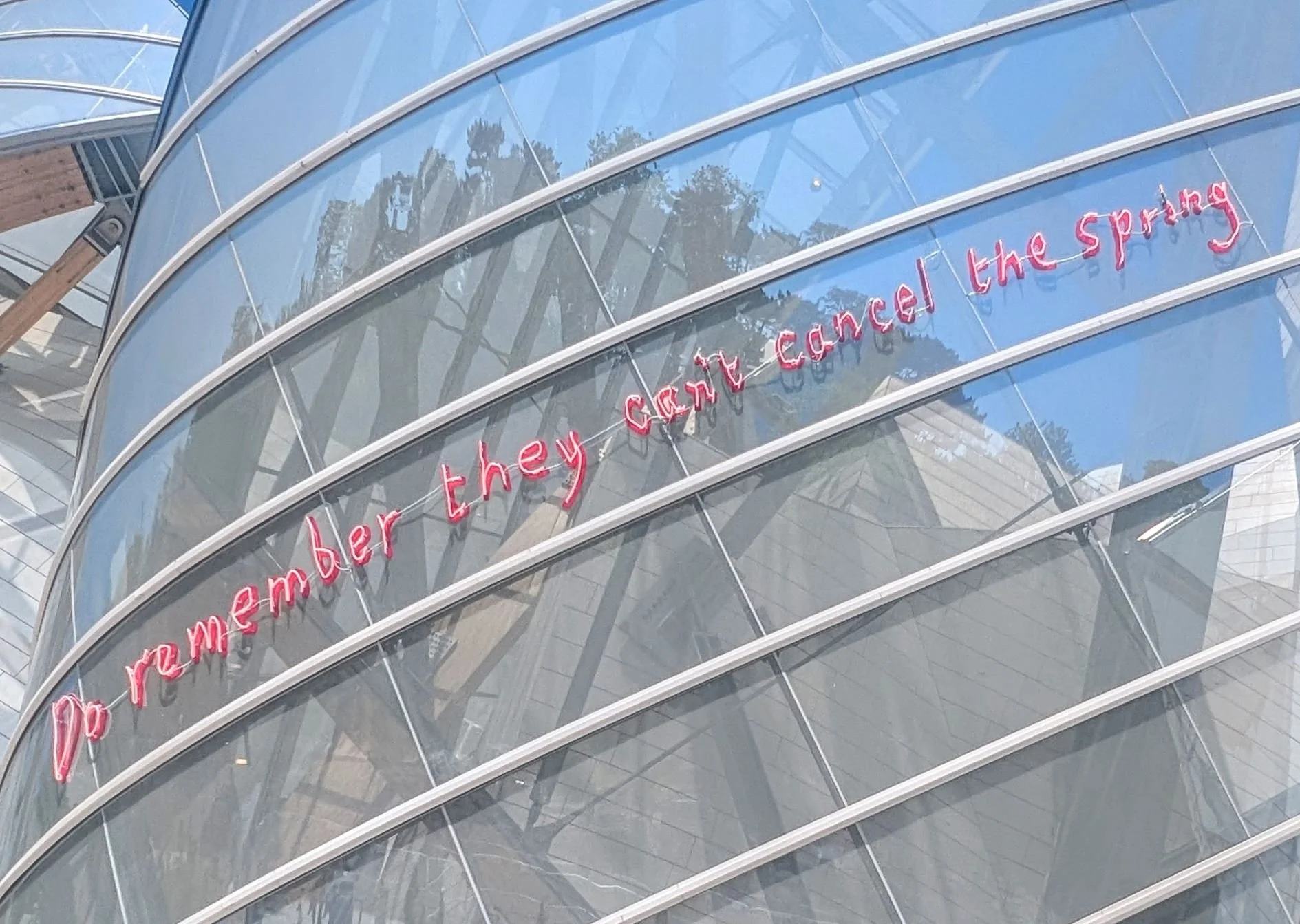

Il neon di David Hockney sopra l’ingresso della Foundation Louis Vuitton di Parigi. Photo © artbooms

Durante il giorno, mentre le fronde degli alberi del Bois de Boulogne si riflettono insieme al cielo e all’acqua (che scorre proprio lì accanto) nello spettacolare corpo di vetro e acciaio della Fondation Louis Vuitton, si potrebbe anche non notare quell’enorme neon spento appeso sopra di esso. Eppure il timido rosa opalescente che definisce le parole scritte da David Hockney non può diminuire la forza del messaggio: “Do remember they can’t cancel the spring” (“Ricordati che loro non possono cancellare la primavera”).

Bloccato nella sua villa in Normandia (che lui chiama “la casa dei sette nani” per l’aspetto tradizionale dell’edificio) durante l’epidemia di Covid-19, infatti, l’artista inglese aggiungeva questo messaggio discretamente sovversivo e profondamente poetico ad ogni fioritura che dipingeva sul suo iPad e condivideva poi con i contatti nella sua rubrica (il signor Hockney, da sempre tanto eccentrico nell’abbigliamento quanto generoso nei rapporti interpersonali, non escludeva nessuno). Adesso i narcisi, gli arbusti potati a formare sfere e piramidi, il cottage, le delicate note dei fiori sui rami degli alberi da frutto, i colori dell’alba e ogni possibile tono di verde della campagna normanna sono tutti in mostra a Parigi insieme a un impressionante numero di altre sue opere.

David Hockney, 27th March 2020, No. 1, 2020, Peinture sur iPad imprimée sur papier, montée sur cinq panneaux en aluminium / iPad painting printed on paper, mounted on five aluminium panels 364,1 x 521,4 cm ensemble / overall Collection de l’artiste / Collection of the artist © David Hockney

LA MOSTRA:

Oltre 400 tra oli, acrilici, acquerelli, opere digitali statiche e animate (lui che ama le opportunità offerte dalla tecnologia dipinge su iPhone e iPad fin da quando questi dispositivi sono entrati in commercio), oltre a disegni fotografici, collage e quant’altro. E, per quanto la mostra, intitolata “David Hockney 25”, si concentri esplicitamente solo sugli ultimi 25 anni di lavoro dell’artista, copre di fatto sei interi decenni della sua attività (quasi sette, se si considera anche il primo lavoro da lui venduto quando era ancora studente, cioè il ritratto del padre datato 1955). Nel loro complesso le sue creazioni occupano l’intera superficie espositiva della Fondation Louis Vuitton ed alcune sono talmente recenti da essere state ultimate mentre l’evento stava per aprire al pubblico.

“Quando ho cominciato a preparare questa mostra – ha detto David Hockney – saranno passati circa due anni, ho pensato che fosse importante passare in rassegna numerosi corpi d’opere, costituiti nel corso degli anni, in maniera da elaborare una selezione che fosse davvero rappresentativa per i visitatori. Questa mostra riveste un’importanza considerevole per me, perché è la più grande che io abbia mai organizzato: undici sale nello spazioso palazzo parigino della Fondazione Louis Vuitton, disegnato dal mio amico di Los Angeles, l’architetto Frank Gehry”.

L’esposizione, straordinaria per l’arco di tempo preso in considerazione, il numero di opere e di capolavori presentati, ha anche coinvolto l’artista insieme al suo compagno di lunga data Jean-Pierre Gonçalves de Lima (detto JP) in ogni aspetto della sua preparazione (per esempio i bellissimi colori alle pareti, pensati per armonizzarsi tra loro e con le opere scelte, si devono al signor Hockney che non sopporta i muri bianchi).

Come suggerisce il neon rosa che accoglie i visitatori all’ingresso, “David Hockney 25” è un’ode alla primavera, alla vita con i suoi piaceri (come quello del fumo di cui l’artista è un sostenitore; in un’occasione ha detto: “sono un fumatore e so che morirò per qualche malattia legata al tabacco o non legata al tabacco”), alla bellezza e all’autodeterminazione, oltre ad essere una raffinata rivisitazione di tutti i classici generi pittorici (ritratti, autoritratti, paesaggi ecc.) e delle varie tecniche rintracciabili sui libri di Storia dell’arte.

David Hockney, 18th April 2020, 2020 Peinture sur iPad imprimée sur papier, montée sur aluminium / iPad painting printed on paper, mounted on aluminum 73,8 x 105,8 cm Collection de l’artiste / Collection of the artist © David Hockney

DA BRADFORD A LOS ANGELES:

Nato nel 1937 a Bradford (Yorkshire), che negli anni dell’infanzia e della prima giovinezza di David Hockney non era un posto particolarmente accogliente (prima la guerra, poi la necessità di ripartenza dell’industria avevano reso l’aria irrespirabile), in un’intervista relativamente recente ha detto: “Bradford era una città molto, molto nera all'epoca. Gli edifici erano completamente neri a causa del carbone. Ed è quello che ho dipinto: non si vedeva molto colore. Ma ricordo di essere andato a una mostra di Van Gogh a Manchester nel 1954. (…) Ho sempre ricordato quella mostra. È stata una cosa meravigliosa per me”. Anche per questo, dopo il Bradford College of Art (insieme a lui, stranamente, c’erano altri artisti che si sarebbero fatti conoscere in seguito come Pauline Boty), si trasferì a Londra per completare gli studi al Royal College of Art di Londra (entrare non era facile, ma lui venne ammesso e riuscì anche ad ottenere una piccola borsa di studio). Adesso il signor Hockney è un accademico reale pluri-decorato che ha più volte rifiutato di dipingere la defunta regina e che non molto tempo fa è stato onorato da una visita di re Carlo nel suo studio, senza tuttavia essersi offerto di ritrarre il sovrano (dice che il problema con la famiglia reale è restituire il concetto di maestosità). Ad ogni modo, dopo gli studi si stabilì negli Stati Uniti, dove avrebbe dato vita ad alcuni dei suoi capolavori iconici.

Questo periodo della sua vita è tracciato interamente dalla mostra parigina dove, dopo il ritratto composto e già animato da pennellate irrequiete del padre, c’è un’intera sala di dipinti giovanili. Allora David Hockney aveva uno stile in parte ispirato a Bacon e in parte all’Art brut (anche se già in quel periodo non mancano le escursioni nell’arte extra-occidentale), senza però l’ombra della tragedia e della sofferenza che segnano i lavori da cui prendeva spunto. Al loro posto c’è il desiderio carnale e l’ottimismo edonistico che avrebbe caratterizzato il suo periodo californiano quando, con i capelli tinti di biondo e gli occhiali dalla montatura spessa e tonda (spesso colorata), avrebbe ritratto i suoi amici, l’uomo di cui era innamorato, le piscine luccicanti di riflessi (qualcuno ha paragonato la sua incessante ricerca di restituirne profondità e toni a quella di Monet dello stagno delle ninfee a Giverny) e gli oggetti della nuova quotidianità post-bellica, sotto la luce intensa della costa est.

David Hockney, A Bigger Splash, 1967, Description : David Hockney, A Bigger Splash, 1967 Acrylique sur toile / Acrylic on canvas 242,5 x 243,9 cm Tate, achat en 1981 / Tate: Purchased 1981 © David Hockney

Del periodo californiano del signor Hockney la Fondation Louis Vuitton mette insieme, riuniti in una sola stanza (e la cosa lascia davvero increduli), dei capolavori indiscussi. C’è “A bigger Splash” (1967) in cui compare una casa, dietro alla quale due palme si protendono verso il cielo, mentre davanti si estende una piscina con il suo trampolino giallo; la linearità della scena però viene rotta dagli spruzzi d’acqua alzati da una persona che non possiamo vedere. L’opera, centrata all’interno di un riquadro bianco come fosse una polaroid, darà il nome al film del ’73 di Jack Hazan (in cui il regista racconta la rottura della relazione tra David Hockney e l’artista Peter Schlesinger); per creare gli spruzzi d’acqua l’autore lavorò meticolosamente per due settimane usando innumerevoli piccoli pennelli, mentre al resto della composizione dedicò pochissimo tempo e usò per lo più un rullo per vernice. “A bigger Splash” è conservato alla Tate (Londra) come lo straordinario “Mr and Mrs Clark and Percy” (1970-71; in cui sono ritratti lo stilista Ossie Clark insieme alla moglie, la designer tessile Celia Birtwell, entrambi grandi amici del signor Hockney) che dal vivo rivela particolari, scelte tecniche, luci e trasparenze altrimenti impossibili da cogliere in riproduzione.

David Hockney, Mr and Mrs Clark and Percy, 1970-1971 Acrylique sur toile / Acrylic on canvas 213,4 x 304,8 cm Tate, Londres / London, don de / presented by the Friends of the Tate Gallery 1971 © David Hockney Photo: © Richard Schmidt

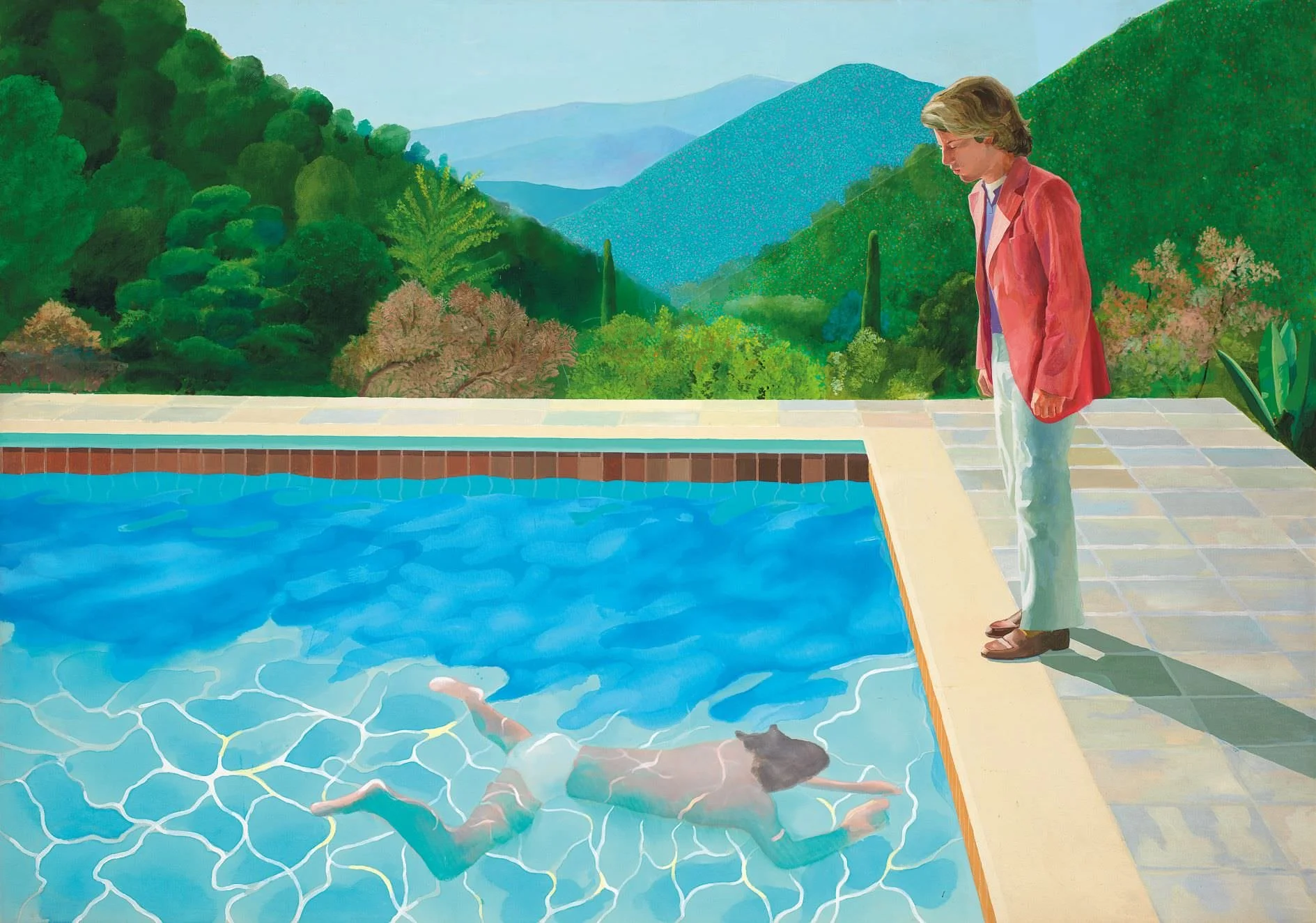

Anche il doppio ritratto dello scrittore Christopher Isherwood e del molto più giovane compagno Don Bachardy (artista visivo) è da citare per la profondità psicologica che trasmette e per il complesso gioco di linee che incornicia i protagonisti (il quadro è del ’68, Isherwood e Bachardy erano amici dell’artista). Pochi anni più tardi (1972) invece David Hockney firmerà “Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)”, famoso per essere stato battuto all’asta alla ragguardevole cifra di 90 milioni di dollari (la vendita fu la più costosa di sempre, tanto che l’artista inglese superò persino Jeff Koons; che un anno dopo cedette una scultura per 91 milioni e tornò ad essere il più pagato per un soffio).

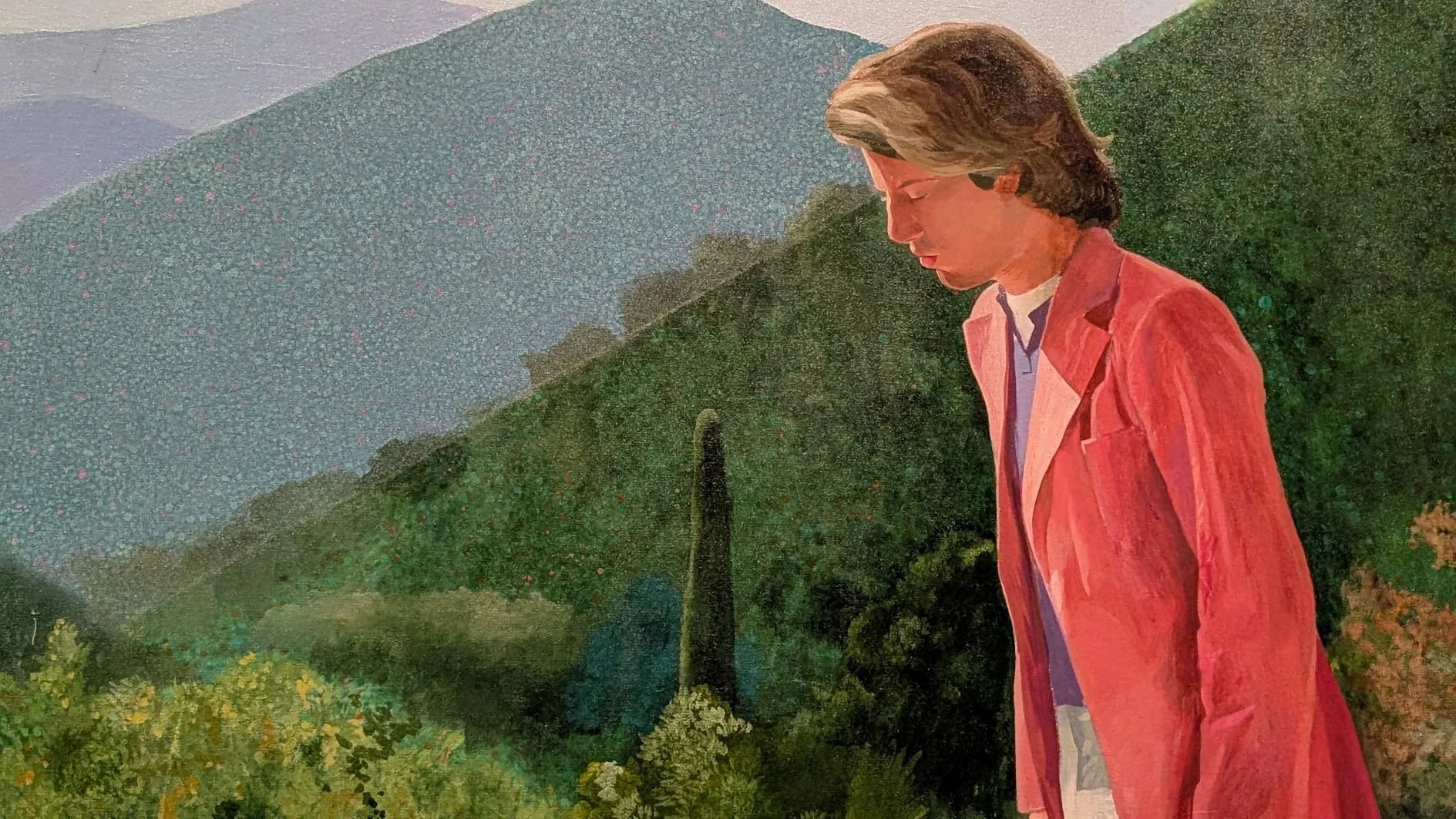

In realtà l’opera, che è stata definita dal critico Jonathan Jones, “accurata e avvolgente come un dipinto rinascimentale, prospettiva aerea compresa”, ha una storia interessante quanto i soldi che vale. L’uomo in giacca corallo che guarda il nuotatore infatti è di nuovo Schlesinger, e quando il signor Hockney dipinse quest’opera la loro relazione stava finendo (forse per questo l’espressione del ragazzo è così dura e il suo sguardo basso). Fatto sta che l’artista teneva molto al quadro ma non ne era affatto contento. Così, dopo quattro mesi di lavoro lo rifece da capo: “Ho letteralmente finito il dipinto la sera prima che fosse spedito alla mostra (…) Alle otto e mezzo (del mattino dopo) sono venuti a ritirarlo per metterlo su un aereo diretto a New York, ed è arrivato giusto in tempo”. Non sappiamo come fosse la prima versione di “Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)”, ma di certo la seconda è straordinaria: le pennellate di blu oltremare diluito, quelle di lievi toni d’azzurro e le sottili linee bianche che compongono la piscina sembrano fatte della stessa materia dell’acqua, mentre la vegetazione, le colline e il cielo sono costruiti da migliaia di puntini multicolori e altrettante minuscole pennellate (in omaggio a Seurat e all’ossessione per la luce dei divisionisti).

Un particolare di “Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)” Photo © artbooms

Di questo periodo o giù di lì sono anche i collages di polaroid (le scattava da diversi punti di vista e le appiccicava una accanto all’altra) che il signor Hockney usava per mettere in discussione la rigida gabbia della prospettiva rinascimentale ma anche l’incapacità della fotografia di rendere la realtà come noi la percepiamo davvero. Voleva anche rileggere l’interpretazione del mondo dei cubisti. Del resto Picasso è sempre stato uno dei suoi idoli.

David Hockney May Blossom on the Roman Road, 2009 Huile sur huit toiles / Oil on eight canvases 182,9 x 487,7 cm ensemble / overall Collection de l’artiste / Collection of the artist © David Hockney Photo : © Richard Schmidt

DI NUOVO NELLO YORKSHIRE:

Dalla fine degli anni ’90 una serie di circostanze sembrarono congiurare per riportare sempre più spesso David Hockney in Inghilterra. Ma a dare stabilità a questa situazione pensò ancora una volta la pittura. Durante un soggiorno nel Regno Unito lui accettò finalmente di farsi ritrarre dal collega Lucian Freud: tra la primavera e l’estate del 2002, per raggiungere lo studio dell’amico a Londra, attraversò tutti i giorni un piccolo parco che gli ricordò la bellezza della campagna inglese durante il periodo primaverile (in California l’inverno era troppo mite per apprezzare il cambio di stagione). Così nel 2005 aprì uno studio a Bridlington (a un centinaio di chilometri da Bradford, sempre nello Yorkshire) e fece della cittadina costiera la sua residenza principale.

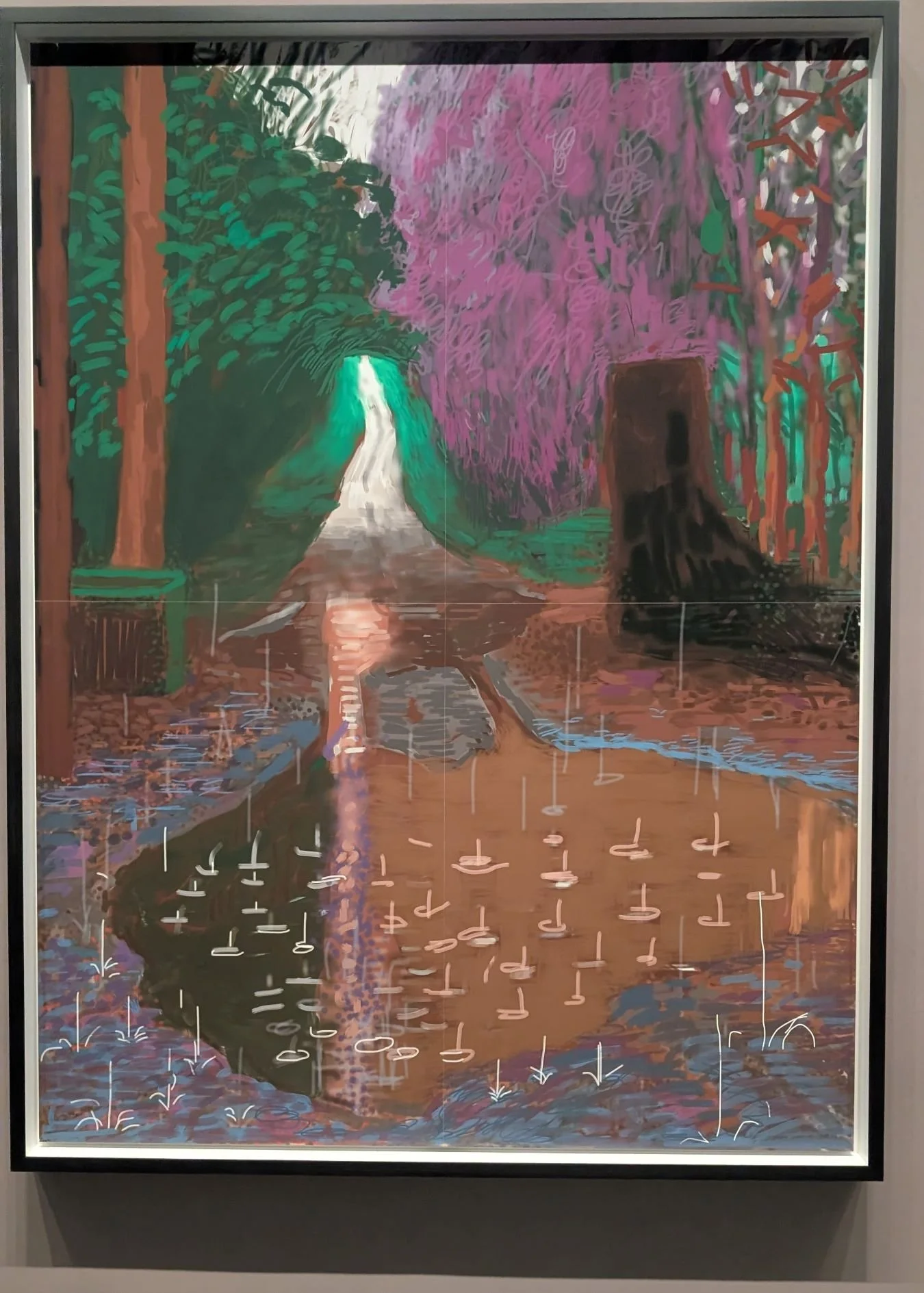

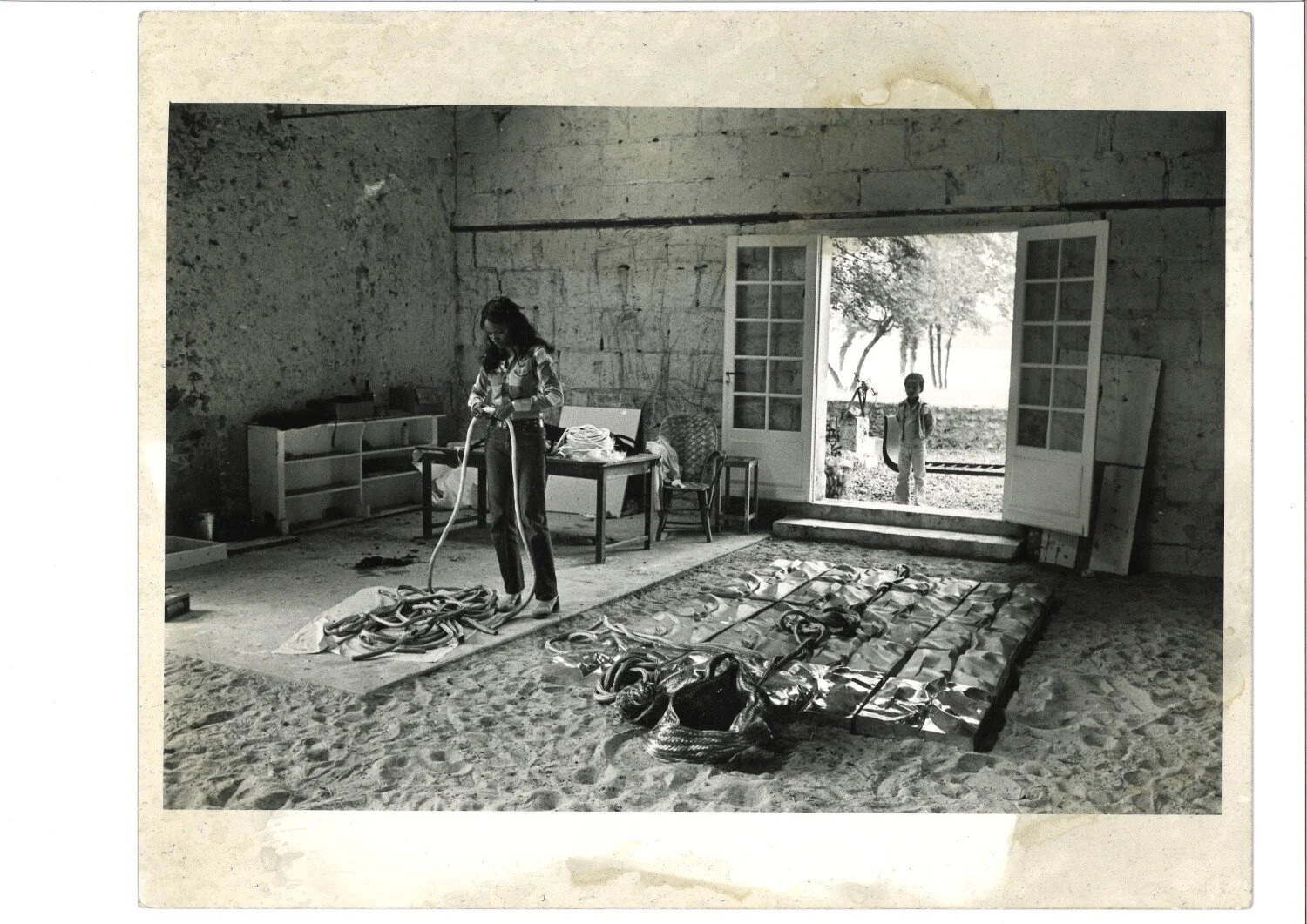

Voleva dipingere la campagna inglese dal vivo e lo faceva sia con colori e pennelli che con iPhone e iPad. È il periodo dei paesaggi. Era capace di rientrare in fretta e furia da Los Angeles, o da qualsiasi angolo del mondo in cui si trovasse, per immortalare la fioritura del biancospino.

David Hockney, Bigger Trees near Warter or/ou Peinture sur le Motif pour le Nouvel Age Post-Photographique, 2007 Huile sur cinquante toiles / Oil on fifty canvases 457,2 x 1219,2 cm ensemble / overall Tate, don de l’artiste 2008 / Tate: Presented by the artist 2008 : © David Hockney Photo: © Prudence Cuming Associates

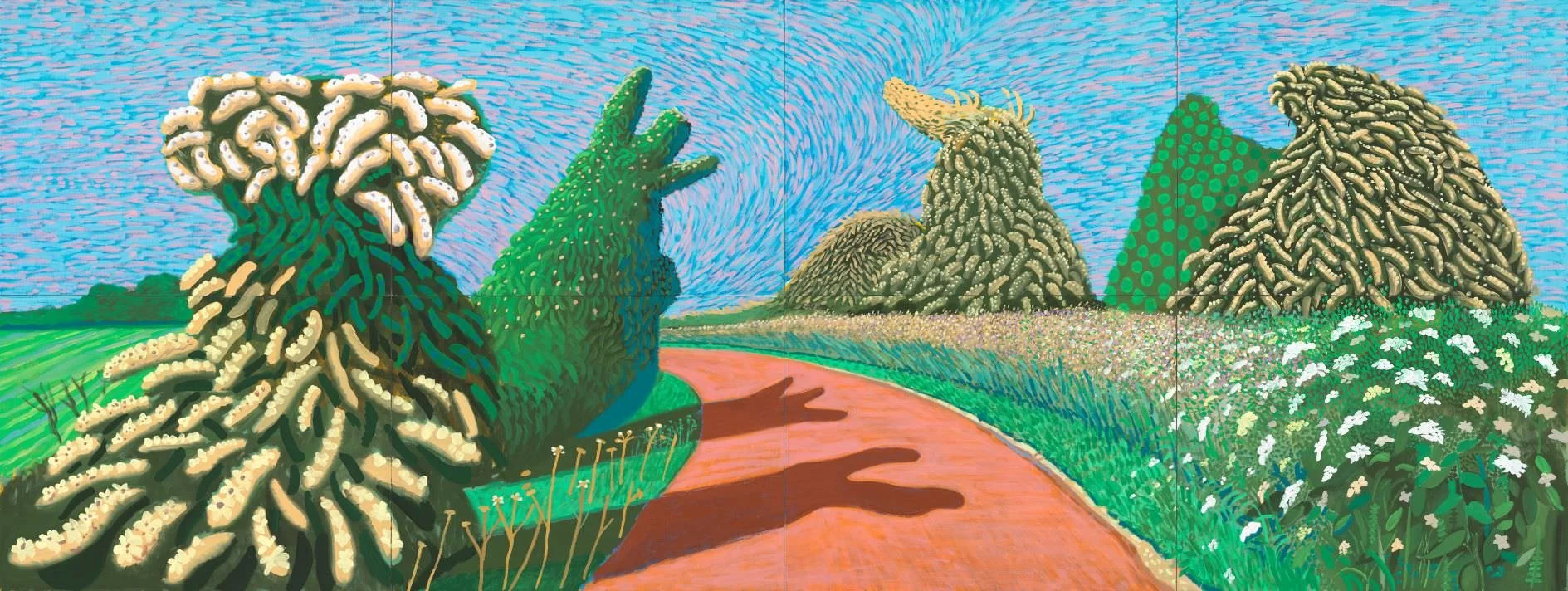

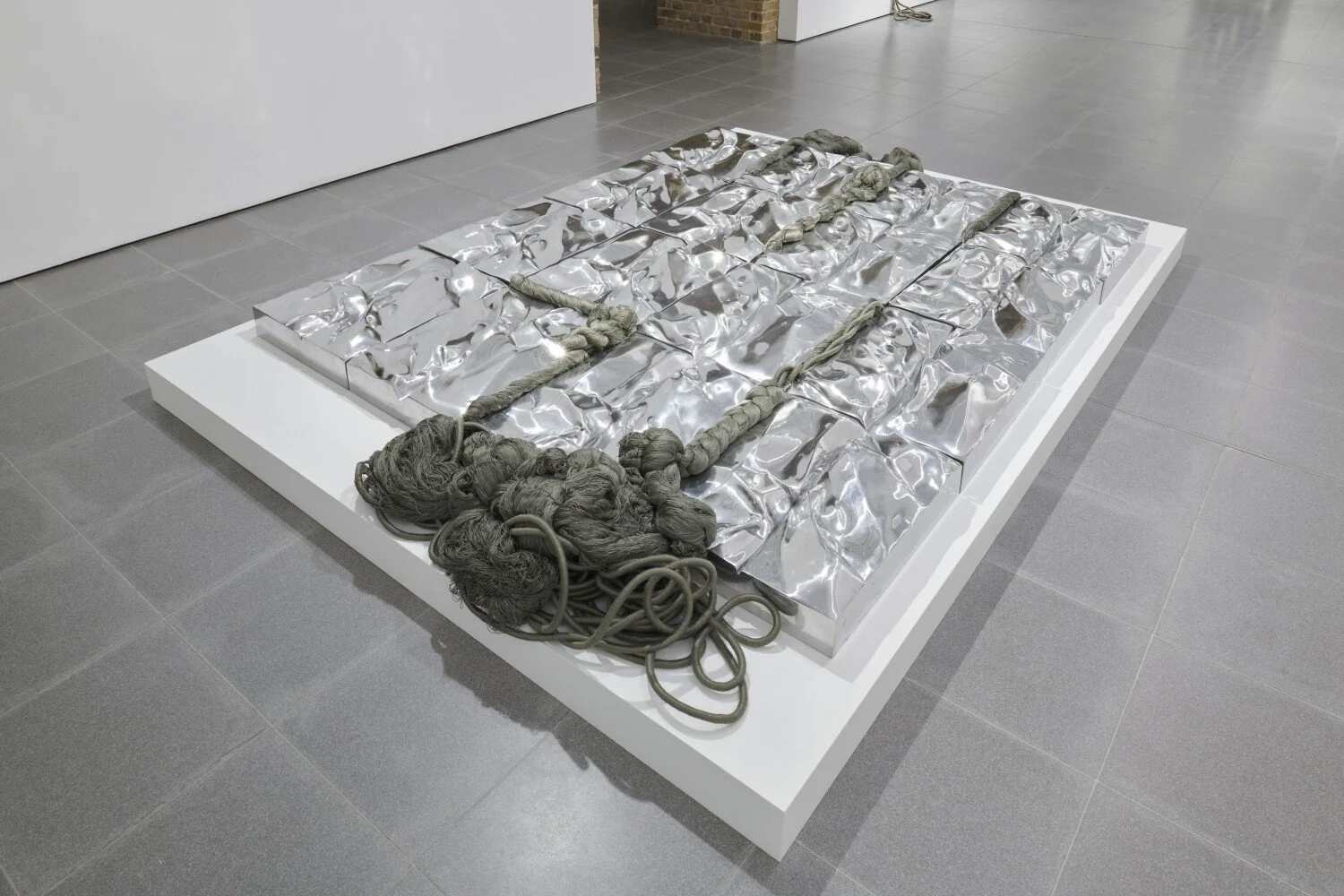

Esposti a Parigi ci sono tantissimi dipinti di questo tipo, a volte incredibilmente grandi, che catturano la delicata magia transitoria di covoni, cascate di boccioli bianchi, fiori di campo, alberi carichi di foglie o completamente spogli, campi di grano e sentieri tortuosi. Tra loro c’è persino “Bigger Trees near Warter or/ou Peinture sur le Motif pour le Nouvel Age Post-Photographique” (del 2007) di proprietà della Tate (il signor Hockney lo donò al museo in occasione del suo settantesimo compleanno); un dipinto enorme (quattro metri e mezzo per 12) composto da cinquanta pannelli dipinti en plein air e uniti insieme (li metteva nel portabagagli della macchina, poi dipingeva velocemente perché il soggetto non si modificasse col procedere della stagione, lavorando su più pannelli alla volta; per capire a che punto fosse il progetto usava il computer, visto che in studio poteva accostare solo sei-dieci tasselli.

L’opera rappresenta un grande sicomoro sul punto di germogliare, insieme a un boschetto dietro di lui (il trine di rami protesi verso il cielo e il grande albero in primo piano hanno qualcosa di sacrale), mentre ai piedi dei tronchi fanno capolino dei narcisi. È ispirata alla scuola di Barbizon e agli impressionisti (come quasi tutti i paesaggi del resto, che passano agevolmente da pennellate alla Van Gogh, colori alla Matisse, luci alla Monet, cieli alla Turner e strutture alla Constable; senza però far dubitare un momento di chi ne sia l’autore).

David Hockney, JP Gonçalves de Lima, 11th, 12th, 13th July 2013 De la série / From 82 Portraits and 1 Still Life, 2013-2016 Acrylique sur toile / Acrylic on canvas 121,9 x 91,4 cm Collection de l’artiste / Collection of the artist © David Hockney Photo: © Richard Schmidt

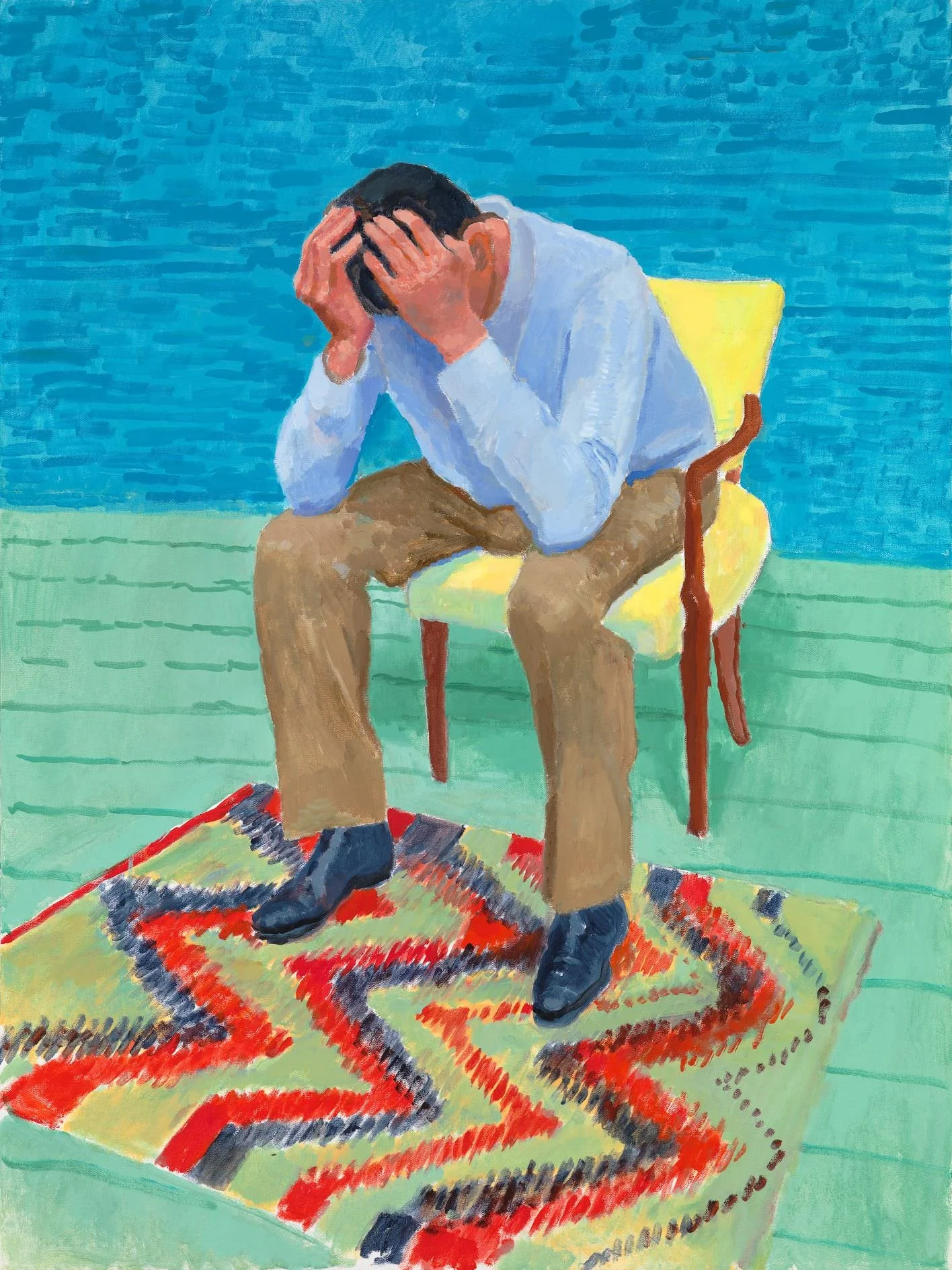

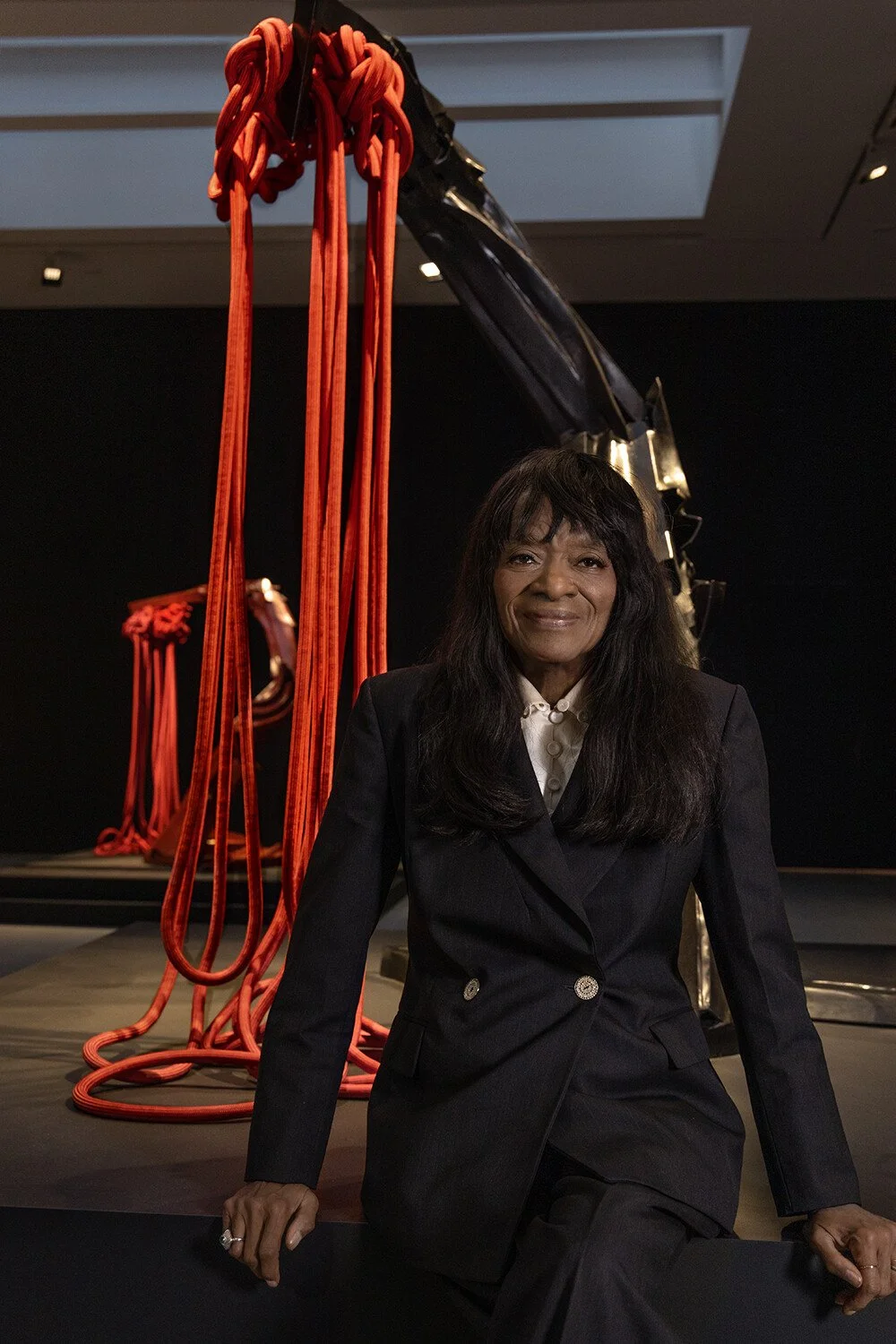

In mostra grande spazio viene dedicato anche ai ritratti e autoritratti dell’artista (questi ultimi spesso autoironici o divertiti). Tra i ritratti (che il signor Hockney ha fatto quasi esclusivamente a familiari, amici e conoscenti, perché vuole avere dimestichezza con un volto prima di effigiarlo) dipinti direttamente sulla tela senza disegno preparatorio, dal vero come facevano gli antichi maestri (in genere facendo posare il soggetto per tre giorni), c’è quello del curatore di lunga data della Royal Academy, Norman Rosenthal. Quest’ultimo, immortalato in abito da cerimonia, si è occupato più volte dell’opera di Hockney ed è curatore anche dell’esposizione alla Fondation Louis Vuitton. Poi c’è di nuovo l’amica Celia Birtwell (quella di “Mr and Mrs Clark and Percy”). Ma tra tutti forse il ritratto che colpisce di più è quello di JP seduto su una sedia con la testa tra le mani (l’artista ha detto che è ispirato a “Il vecchio che soffre” di Van Gogh). Del compagno ci sono anche altri quattro piccoli ritratti molto intimi e delicati (disposti l’uno accanto all’altro) in cui è insieme alla loro cagnolina Tess.

David Hockney, JP and Little Tess, 15th November 2023, 2023, Acrylique sur toile / Acrylic on canvas 91,4 x 61 cm Collection de l’artiste / Collection of the artist © David Hockney Photo: : © Jonathan Wilkinson

Le opere digitali sono tantissime e reinventano più di un genere. È il caso, ad esempio, della Natura Morta che lui ha interpretato dipingendo vari fiori (sempre messi in un piccolo vaso di vetro su una tovaglia a quadri). Queste opere, stampate su carta e applicate su alluminio (come molti lavori digitali), sono state poi inquadrate con cornici in legno di foggia antica. Il signor Hockney tuttavia a volte lascia su schermo i dipinti fatti con l’iPad per permettere alle sue creazioni di scorrere una dopo l’altra, alla pittura di delinearsi tratto dopo tratto di fronte agli occhi dello spettatore, o soltanto per sfruttare la luminosità dei dispositivi elettronici. Altre volte usa invece questi ultimi per assecondare le caratteristiche del soggetto (come gli scorci di paesaggi normanni notturni rischiarati dalla luce fredda della luna).

David Hockney drawing La Grande Cour, Normandy, 2019. Photo credit: Jean-Pierre GonÁalves de Lima.© David Hockney

LA NORMANDIA PER AMORE, LONDRA PER NECESSITA’:

Nel 2013 un giovane assistente dell’artista morì tragicamente nella casa di Bridlington. Due anni dopo David Hockney vendette l’abitazione e si trasferì in Normandia.

Le opere ultimate nel nord della Francia esposte a Parigi sono molte (tante sono in digitale e sono davvero spettacolari viste tutte insieme, ma ci sono anche parecchi acrilici). Tra loro va ricordato “A Year in Normandy” (già esposto al Musée de l'Orangerie sotto forma di un fregio lungo ottanta metri) ispirato all’”Arazzo di Bayeux” (che è invece largo quasi 70 metri). Se però l’opera tessile racconta la conquista dell'Inghilterra da parte del Duca di Normandia, nell'XI secolo, l’artista inglese ci propone la sua casa e il suo giardino, visti sempre dalla stessa angolazione, durante le quattro stagioni. Ne esce un’ode alla magia del quotidiano ed alla mutevole bellezza della natura, con un tocco epico che solo David Hockney poteva dargli.

Malgrado lui sia un francofilo (ricambiato come dimostra questa monumentale esposizione) ed ami stare a contatto con il paesaggio, ultimamente ha vari problemi di salute che richiedono che venga assistito da due infermiere (in mostra ci sono anche i loro ritratti) e che abiti vicino ad un ospedale. Così, da non molto, si è trasferito a Londra.

David Hockney, Play Within a Play Within a Play and Me with a Cigarette, 2025, Acrylique et collage sur toile / Acrylic and collage on canvas 121,9 x 182,9 cm Collection de l’artiste / Collection of the artist © David Hockney Photo: : © Jonathan Wilkinson

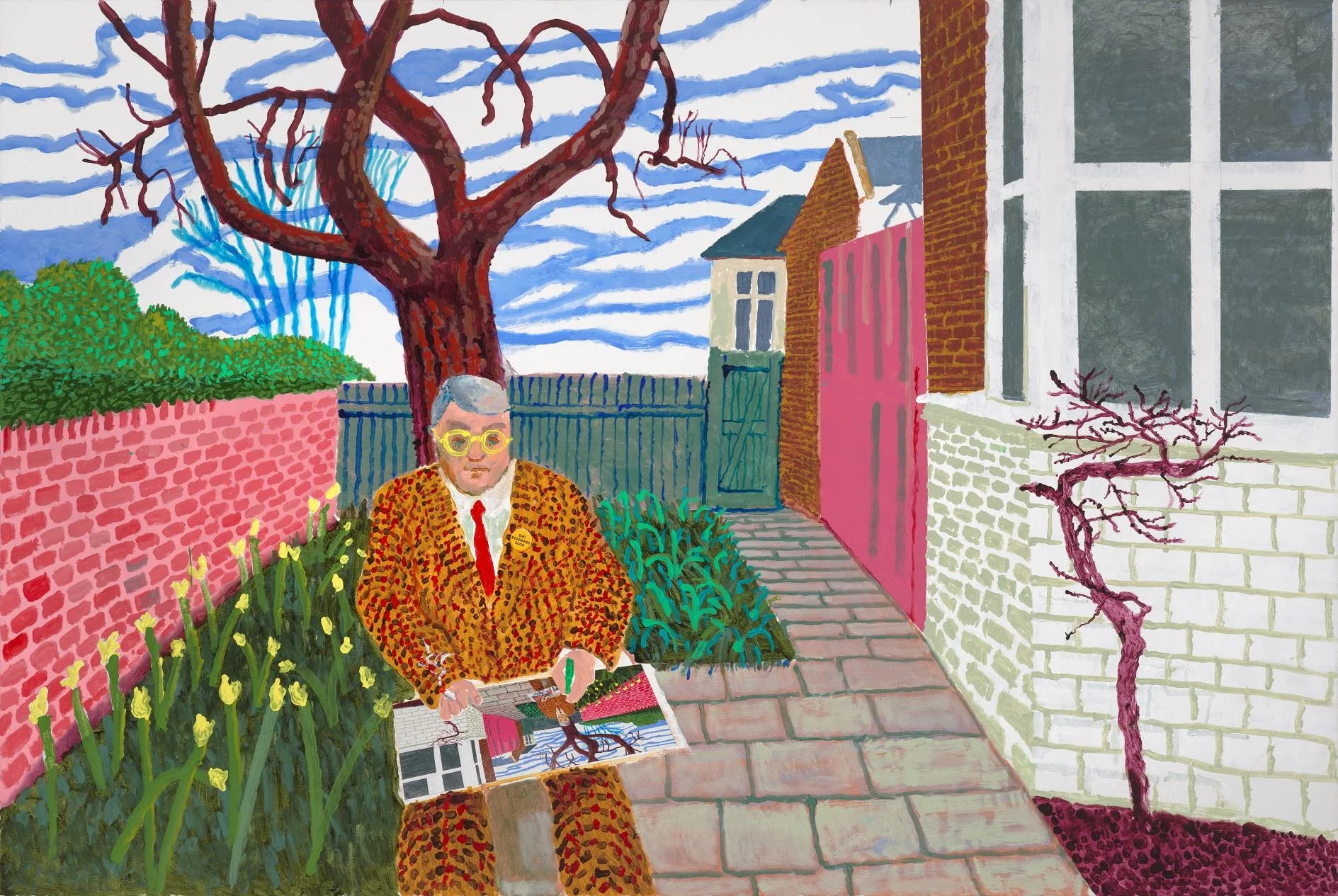

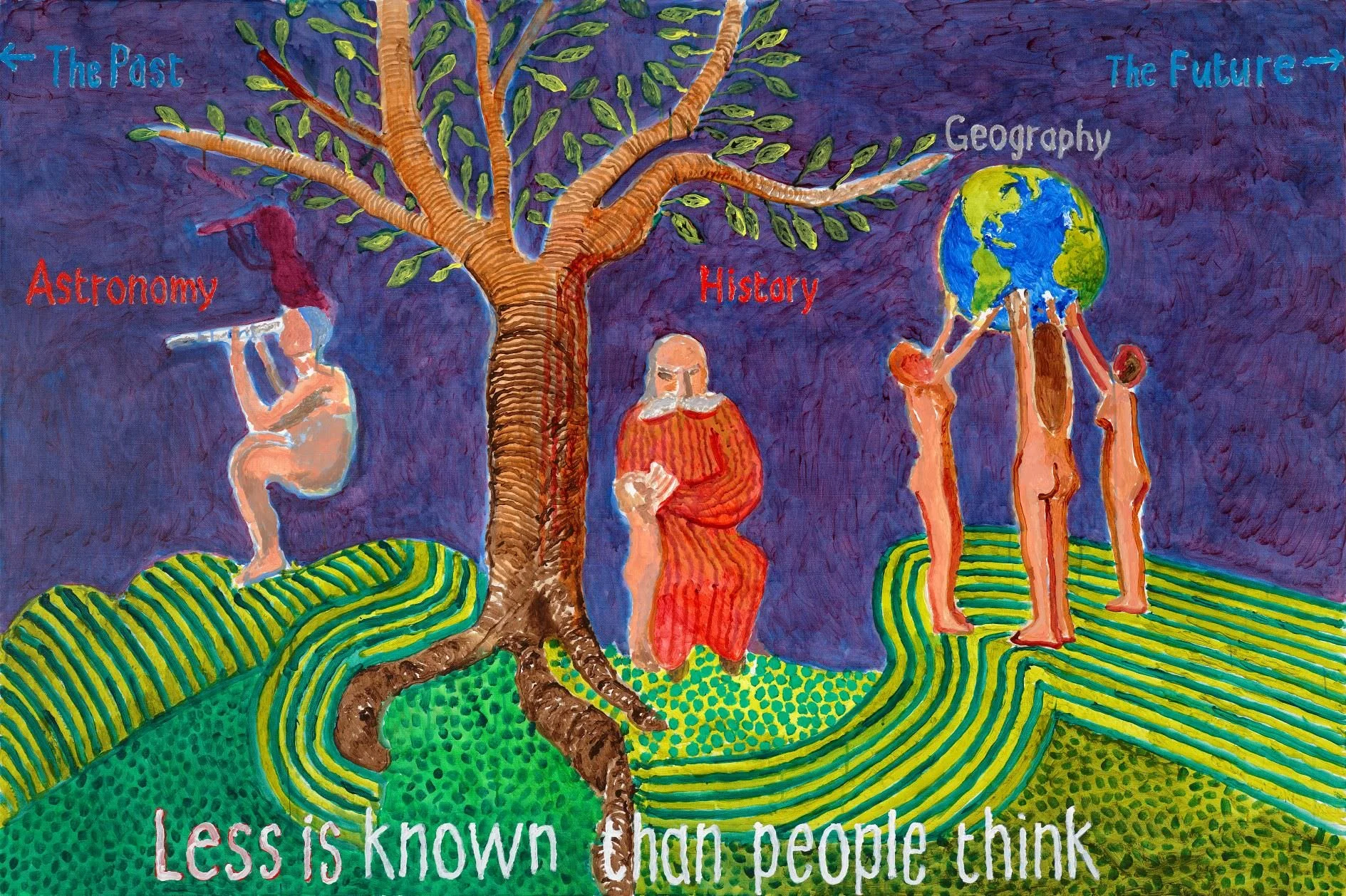

La mostra si conclude proprio con un autoritratto dell’artista nel giardinetto della sua casa di Londra ("Play Within a Play Within a Play and Me with a Cigarette", 2025). Lui, una sigaretta in una mano e un pennello nell’altra, si ritrae nell’atto di autoritrarsi, in un gioco di specchi potenzialmente infinito che richiama gli antichi. E mentre intorno al protagonista la vita si risveglia di nuovo (i narcisi, il cielo striato di toni carta da zucchero sempre più intensi), i dipinti ispirati a Munch e Blake appesi proprio lì accanto ci ricordano che: “Si sa meno di quanto si creda”.

La retrospettiva “David Hockney 25” di David Hockney rimarrà alla Fondation Louis Vuitton di Parigi fino al 31 agosto 2025. Curata dalla direttrice del museo Suzanne Pagé insieme allo storico dell’arte inglese Sir Norman Rosenthal (insieme a François Michaud e Magdalena Gemra della fondazione e a Jean--Pierre Gonçalves de Lima e Jonathan Wilkinson dello studio dell’artista) è una mostra importante che riunisce un tale numero di capolavori provenienti da ogni dove da renderla difficilmente replicabile. Per fare un paragone: due anni fa la personale di Tokio dell’artista inglese contava alcune opere molto importanti ma se confrontata a quella in corso a Parigi perde peso. Senza contare che David Hickney è uno dei più grandi artisti vivento. Se appena potete non perdetela: non ve ne pentirete.

La pioggia sulla campagna dello Yorkshire in quest’opera ricorda gli spruzzi di “A Bigger Splash” Photo © artbooms

David Hockney, Portrait of an Artist (Pool with Two Figures), 1972 Acrylique sur toile / Acrylic on canvas 213,4 x 304,8 cm YAGEO Foundation Collection, Taiwan © David Hockney Photo : © Art Gallery of New South Wales / Jenni Carter

David Hockney, Christopher Isherwood and Don Bachardy, 1968 Description : David Hockney Christopher Isherwood and Don Bachardy, 1968 Acrylique sur toile / Acrylic on canvas 212,1 x 303,5 cm Collection particulière / Private collection © David Hockney Photo : © Fabrice Gibert

David Hockney Portrait of My Father, 1955 Huile sur toile / Oil on canvas 50,8 x 40,6 cm Collection of the David Hockney Foundation © David Hockney Photo : © Richard Schmidt

David Hockney, 27th April 2020, No. 1, 2020 Peinture sur iPad imprimée sur papier, montée sur cinq panneaux en aluminium / iPad painting printed on paper, mounted on five aluminium panels 364,1 x 521,4 cm ensemble / overall Collection de l’artiste / Collection of the artist © David Hockney

David Hockney, 25th June 2022, Looking at the Flowers (Framed), 2022, Dessin photographique imprimé sur papier, monté sur cinq feuilles de Dibond / Photographic drawing printed on paper, mounted on five sheets of Dibond 300 x 518 cm ensemble / overall Collection de l’artiste / Collection of the artist © David Hockney Photo: © Jonathan Wilkinson

David Hockney, After Munch: Less is Known than People Think, 2023 Acrylique sur toile / Acrylic on canvas 121,9 x 182,9 cm Collection de l’artiste / Collection of the artist © David Hockney Photo: © Jonathan Wilkinson

David Hockney, A Gap in the Hedgerow from "Midsummer: East Yorkshire", 2004 Aquarelle sur papier (partie 34 d'une œuvre en 36 parties) / Watercolor on paper (part 34 of a 36-part work) 38,1 x 57,2 cm Collection of the David Hockney Foundation © David Hockney Photo: © Richard Schmidt

David Hockney, 28 August 2023 © David Hockney Photo Credit: Jean-Pierre Gonçalves de Lima