Lina Sastri in un ritrattto di Augusto De Luca (1987). All images Courtesy Augusto De Luca © Augusto De Luca

Quando, intorno alla età degli anni ’80, Augusto De Luca si trovò a fotografare Lina Sastri, a quel tempo all’apice della sua fama, dopo un fraintendimento dovette discutere, spiegare e rispiegare con pazienza non lesinando in complimenti e simpatia per riuscire ad ottenere la complicità dell’attrice italiana. Alla fine ce la fece e scattò quelli che oggi appaiono i ritratti più belli che siano mai stati fatti alla signora Sastri. Un mix di forma impeccabile e intimità dalle ombre drammatiche che rubano alla protagonista il centro della scena. Mentre parlano della natura ambigua dell’arte.

D’altra parte non avrebbe potuto essere altrimenti: De Luca è un uomo dalla gentilezza spontanea e dalla parlantina sciolta che saprebbe mettere a proprio agio chiunque. In calce alle mail che invia, proprio accanto ai saluti rituali, mette l’emoji di una rosa per mostrare considerazione verso l’interlocutore. Tuttavia nei suoi occhi chiari, in cui sembrano convivere molteplici luci di vitalità con infinitesimali aloni bui di malinconia, si percepisce la fermezza di chi ha una visione artistica ben chiara. E la sua carriera ormai cinquantennale ne è una testimonianza.

Augusto De Luca insieme ad Ennio Mirricone nel ‘96 quando entrambi ricevono il premio Città di Roma per il libro “Roma Nostra”

Cominciò così: “Allora (siamo negli anni ’70, ndr) andavano molto di monda i complessi. Oggi se uno ha un complesso va dallo psicologo- scherza- ma ai tempi tutti suonavamo. Poi c’era un’altra cosa che tutti i ragazzi facevano: scattare fotografie. Un giorno ero con un mio amico che appendeva una foto appena dopo averla immersa nel liquido e, mentre l’immagine si formava sotto i miei occhi, ho capito che era quello che volevo fare”. Nel frattempo Augusto De Luca, nato a Napoli nel ’55, frequentava ancora la facoltà di giurisprudenza, dove avrebbe conseguito la laurea, per poi accorgersi che quella professione non gli calzava affatto. “Non faceva proprio per me”.

Si potrebbe anche pensare che il rigore quasi militare delle sue composizioni, in cui spesso spiccano elementi riconducibili alle forme geometriche, sia simile al diritto ma lui non è d’accordo: “Ho sempre pensato che le mie fotografie somiglino a una partitura”. Il musicista e direttore d’orchestra Ennio Morricone gliene diede la certezza quando guardando il suo lavoro disse: “Sai, ho capito subito che sei un musicista. Le tue foto hanno un ritmo compositivo musicale che appartiene a chi è sensibile all’armonia dei suoni”.

Del resto lui, ai tempi dei “complessi”, suonava con Ernesto Vitolo (quest’ultimo in seguito avrebbe collaborato con quasi tutti i big della musica italiana da Vasco Rossi a Renato Zero), Mario Insenga, Alan Sorrenti, Enzo Avitabile e Lino Vairetti. E, in seguito, gli sarebbe capitato di suonare in compagnia di una persona ancora più importante: “Mia figlia Giulia non ha voluto seguire le mie orme perché amava la chimica e ha voluto fare la farmacista. Però abbiamo suonato insieme il basso.”

Ennio Morricone lo conobbe nel ’95, quando quest’ultimo partecipò con un testo al suo libro fotografico “Roma Nostra”. Insieme al signor Morricone il volume conteneva interventi di personaggi iconici dell’Italia di quegli anni, come Alberto Sordi, Maurizio Costanzo, Paolo Portoghesi, Monica Vitti e Gigi Proietti (ma le parole di altri grandi della cultura, da Lina Wertmuller a Mario Luzi fino a Margherita Hack, si ritrovano in altri suoi volumi). “Le Ferrovie mi avevano chiamato per celebrare con una serie di fotografie le città toccate dalla linea ad Alta Velocità che era stata appena completata. Tra loro c’era Roma”.

Per “Roma Nostra” sia lui che Morricone vinsero il premio Città di Roma. Il progetto aveva anche il sostegno della Camera dei Deputati. Secondo il signor De Luca però il patrocinio sarebbe stato più difficile da ottenere se in quel periodo non avesse insegnato fotografia al Circolo Montecitorio: “Nella mia classe c’erano Nilde Iotti e la sorella di Emanuela Orlandi. E poi in Transatlantico (salone in stile liberty della Camera dove si ritrovano i deputati ndr) ho incontrato tutti, da D’Alema a Napolitano (Napolitano, la Iotti ma anche Ciampi hanno presentato dei suoi volumi ndr). Berlusconi però no, lui non l’ho mai incrociato”. Giura anche che alcuni politici si erano dimostrati allievi fotografi appassionati e dotati.

Da “Napoli Grande Signora”

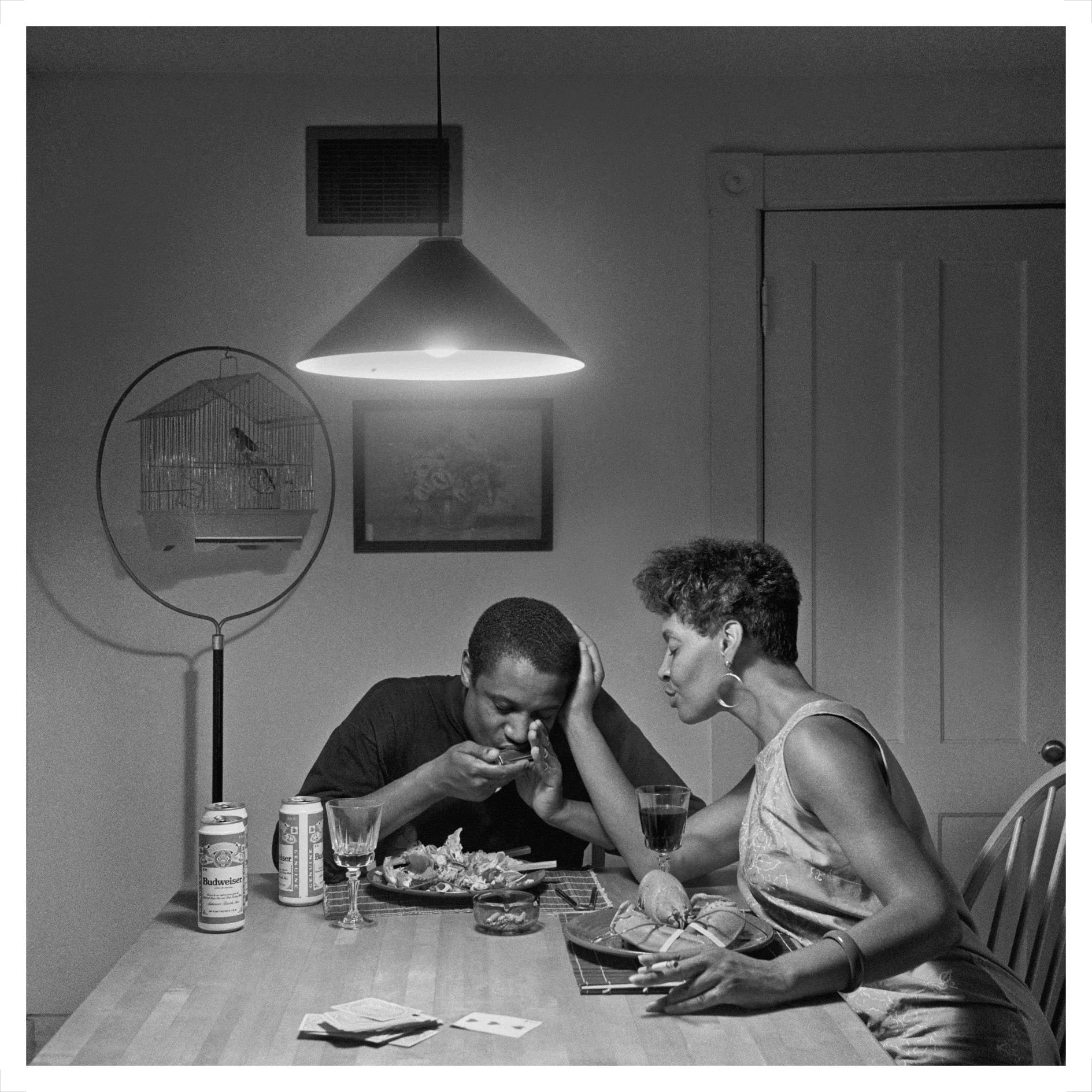

Non stupisce che il libro su Roma abbia regalato tante soddisfazioni al signor De Luca, visto che la fotografia architettonica e il ritratto, sono le due strade che l’artista ha percorso fin dagli inizi della sua carriera, attraverso immagini a colori o in bianco e nero, ma senza mai derogare a un alfabeto del tutto personale, che lui definisce surreale: “All’inizio scatti e basta ma poi emerge il tuo stile. E il mio era surreale, facevo cose che richiamavano alla mente Magritte anche se da ragazzo non conoscevo la storia dell’arte. Quella l’ho studiata dopo”. In altre occasioni ha invece affermato: “La mia fotografia è caratterizzata da un’attenzione particolare per le inquadrature e per le minime unità espressive dell’oggetto inquadrato”.

Anche se l’atmosfera metafisica, palpabile soprattutto nelle immagini degli esordi, non basta a spiegare il linguaggio complesso e ricercato di De Luca, dove l’influsso dei grandi fotografi dell’agenzia Magnum, la sospensione del tempo o gli artifici di gusto surreale, si fondono con un cocktail di studio e immediatezza.

A proposito dei ritratti ha spiegato: “Vado sempre io dalla persona che devo fotografare: a casa, nel suo studio, in un albergo...ovunque. Una volta sul posto decido la composizione, il taglio dell'immagine e sfrutto anche le cose, gli oggetti che ho intorno a me. Non c'è mai niente di preparato...tutto scaturisce dall'ispirazione del momento. Solitamente faccio pochissimi scatti e già mentre li faccio mi accorgo se ho la foto giusta, però al soggetto chiedo sempre di stare immobile al momento del mio click”.

Questo è il modus operandi che ha usato per immortalare: Renato Carosone, Rick Wakeman, Carla Fracci, Renzo Arbore, Lina Wertmuller, Giorgio Napolitano, Hermann Nitsch, James Senese, Enzo Avitabile ed altri. Nei suoi ritratti la personalità del modello emerge, ma solo in parte. Quasi tutti mantengono una certa compostezza. Un ché di inespresso. A volte il signor De Luca ha preferito sfondi aggrovigliati, vezzosi e pullulanti di segni, altri è intervenuto manualmente sulle foto per renderli fantasiosi e creativi, altre ancora ha preferito la semplicità. Tutti i suoi scatti sono rigorosamente piatti: lasciano entrare il mondo ma rifiutano che pieghi il suo racconto con le leggi della prospettiva rinascimentale.

Da Napoli Grande Signora

Questo è particolarmente evidente nelle fotografie architettoniche dove l’artista riesce a individuare un punto di vista inaspettato dal quale un numero limitato di forme (in genere due o tre al massimo) frantumano la prospettiva per impedire all’occhio di vagare e per attribbuire peso al soggetto.

Nonostante le sue opere siano conservate in giro per il mondo (negli Stati Uniti fanno parte della Polaroid Collection, a Parigi sono alla Biblioteca nazionale di Francia, oltre ad essere al Centro Nazionale per le Arti dello Spettacolo di Pechino e al Musée de la Photographie di Charleroi), Augusto De Luca non ha mai abbandonato Napoli, per cui nutre un amore incondizionato. Come testimonia la serie di ritratti “Trentuno napoletani di fine secolo” (siamo di nuovo negli anni ’90 e tra i suoi concittadini effigiati ci sono: Salvatore Accardo, Lucio Amelio, Luciano De Crescenzo, Roberto De Simone, Francesco De Martino, Raffaele La Capria, Riccardo Muti, Francesco Rosi, Roberto Murolo) ma soprattutto le splendide immagini del libro fotografico “Napoli grande signora” (edito da Gangemi) in cui la città partenopea, magica e meravigliosa ma anche desolata e inquietante, appare più come una visione onirica che come un vero e proprio luogo fisico, dove la tensione narrativa converge in un’eternità immutabile per quanto misteriosa ed attraente. “Io volevo che chiunque guardasse, e non solo nel momento in cui io facevo le foto ma anche molti anni dopo, rivedesse la stessa città. Ma per ottenere quel risultato bisognava eliminare qualsiasi riferimento temporale: automobili, motorini, negozi, cartelloni pubblicitari”.

Per quanto il volume “Napoli grande signora” o i ritratti di volti noti del mondo dello spettacolo abbiano avuto successo, la fotografia di De Luca è diventata davvero famosa in modo differente. “La Telecom mi aveva chiesto di fotografare Napoli, Parigi, Dublino, Berlino e Bruxelles perché ognuna di queste città comparisse su delle schede telefoniche. Lo feci. Alla fine ne hanno stampate 19 milioni”. Siamo tra il ’97 e il ’99: le sue immagini sono ovunque.

Pupella Maggio fotografata da De Luca nell’atrio di casa vicino a un ricordo di Eduardo De Filippo con cui aveva a lungo recitato

Prima il signor De Luca scattava in analogico, oggi usa delle piccole Leyca e ha abbracciato con entusiasmo la rivoluzione digitale. Ama molto internet, che gli ha permesso di continuare a mostrare al mondo il suo lavoro, anche dopo aver scoperto di non reggere più la pressione di un ritmo espositivo snervante: “Arrivavo a fare anche tre o quattro mostre al mese. Era troppo, dovevo fermarmi”. Adesso conduce una vita più ritirata ma continua a lavorare: “Faccio ritratti e ultimamente sto completando una serie dedicata alle fontanelle e una al Museo Archeologico Nazionale di Napoli”. E poi, anche in assenza di vernissages. non si può dire che la sua opera sia rimasta senza voce: “Ho cinquantotto pagine wikipedia!” Infatti, il suo nome, oltre ad essersi meritato una voce nella versione in lingua italiana della famosa enciclopedia online, appare anche in quelle di molti altri Paesi.

Tra tutti i personaggi che ha fotografato Augusto De Luca dice di avere un ricordo particolarmente vivido dell’incontro con la grande attrice teatrale italiana, Pupella Maggio (faceva parte della compagnia di Eduardo De Filippo e ha recitato in ‘Amarcord’ di Federico Fellini). “In quel periodo lei viveva a Roma e Napoli le mancava moltissimo. Così quando mi ha aperto la porta sono stato investito da un odore di ragù come si fa a Napoli. Era talmente forte che sembrava di stare in qualche locale della Chiaia. Comunque, lei era sulla porta, e dietro, sul muro, era appesa una foto di Eduardo che le aveva scritto: ‘A Pupella con amore: quello selvaggio del teatro’. Non l’ho fatta entrare, le ho detto di rimanere dov’era e ho chiesto al mio assistente di posizionare uno strumento per modificare la luce, perché volevo che lei e il volto di De Filippo nella foto fossero sullo stesso piano. Come davvero l’uno accanto all’altra”.

Da Napoli Grande Signora

Le immagini di Napoli scattate da De Luca, che vennero riprodotte sulle schede telefoniche Telecom

Da “Napoli Grande Signora”

Per quanto De Luca sia più noto per le foto in bianco e nero ha lungamente fotografato a colori, usando, tra l’altro uua tavolozza inaspettatamente vivace

Da “Napoli Grande Signora”

Da “Napoli Grande Signora”

Da “Napoli Grande Signora”

Da “Napoli Grande Signora”

Da “Napoli Grande Signora”

Da “Napoli Grande Signora”

Un ritratto di Augusto De Luca