Installation view of “The First Supper (Galaxy Black)” (2023), bronze, black patina, and gold leaf, 217.3 x 928.6 x 267.9 centimeters. Installation view of ‘Entangled Pasts, 1768-now. Art, Colonialism and Change’ at the Royal Academy of Arts, London. All photos by Jonty Wilde, courtesy of the artist, Perrotin, and Glenstone Museum, Potomac

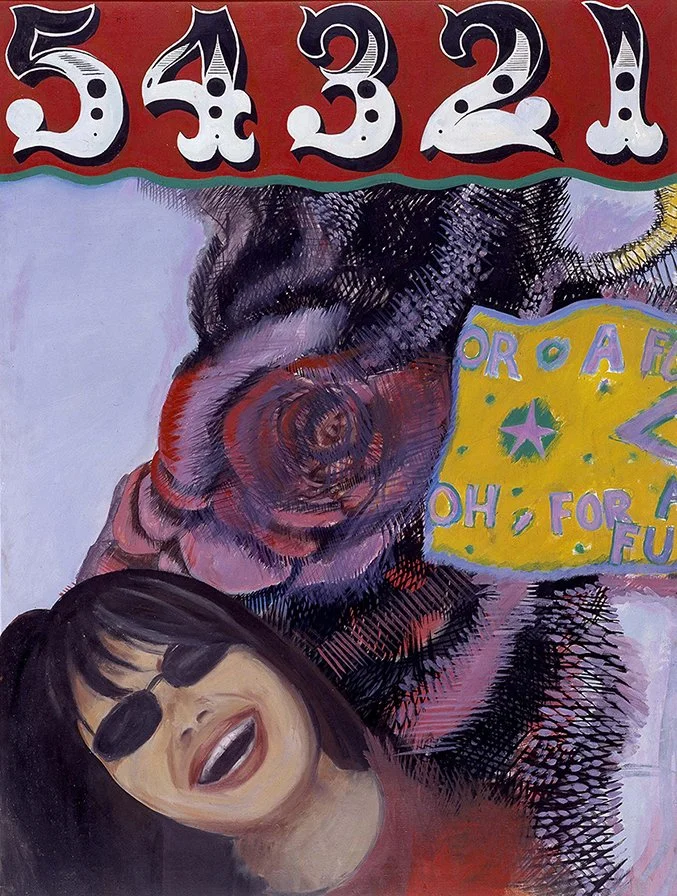

Si intitola “The First Supper” la scultura di Tavares Strachan, installata davanti alla Royal Academy of Arts di Londra, in occasione della importante mostra “Entangled Pasts, 1768–now” (sotto testo: “Art, Colonialism and Change”) in cui i grandi del passato (bianchi) dialogano con alcuni affermati artisti contemporanei (non bianchi) con l’obbiettivo di ‘decolonizzare’ l’istituzione inglese, ed è una rivisitazione laica ed all black de “L’Ultima Cena” di Leonardo da Vinci.

Strachan, che da bambino, vedendo una riproduzione del dipinto tardo-rinascimentale nella umile casa della nonna alle Bahamas, non poteva fare a meno di sentirsi disturbato ("Ho sempre pensato- ha detto- 'Perché tutti questi europei incombono su una famiglia di persone provenienti dall'Africa occidentale nei Caraibi?'”), ha apportato alcune modifiche al canovaccio originale. Innanzitutto i commensali nella sua versione sono tutti neri e poi non sono Gesù con gli apostoli ma una serie di figure storiche, semi-dimenticate, a cui lui ama restituire centralità attraverso la sua opera. Ci sono, tra gli altri, la cantante gospel Sorella Rosetta Tharpe, l’abolizionista americana Harriet Tubman, l’imperatore dell’Etiopia e figura cardine del Rastafarianesimo, Haile Selassie, nei panni di Cristo, e poi l’artista in quelli di Giuda (anche questa una citazione all’antico tema occidentale dell’autoritratto).

D’altra parte da uno che ha scritto un’enciclopedia vera e propria c’è da aspettarsi questo e altro.

In “The Encyclopedia of Invisibility” (2018), infatti, l’artista ha elencato ben 17.000 voci che non trovavano posto nelle enciclopedie convenzionali. Un mix di nomi, eventi, luoghi e oggetti scomparsi, che torneranno nelle sue opere successive e che in alcuni casi già avevano animato quelle passate.

Ma Tavares Strachan, nato alle Bahamas nel ’79 e in seguito trasferitosi negli Stati Uniti (adesso vive tra Nassau e New York ma presto avrà uno studio anche nel Regno Unito dove c’è una sede della Marian Goodman Gallery che si occupa del suo lavoro), nella sua carriera ha fatto di tutto. Una delle sue opere più ricordate è “The Distance Between What We Have and What We Want” (2006), che consisteva in un blocco di ghiaccio di 2 tonnellate e mezzo, portato con l’aiuto di FedEx dal circolo polare artico alla scuola elementare della sua infanzia alle Bahams (dov’era conservato in un congelatore ad energia solare). Si trattava di un ricordino che Strachan si era portato da una spedizione fatta personalmente all’estremo nord del globo. Nel caso della trasferta polare l’artista intendeva rendere omaggio all’esploratore afroamericano Matthew Henson e alle guide inuit che accompagnarono Robert Peary nelle sue spedizioni, per poi essere cancellati dalla storia. In seguito si farà aiutare da SpaceX di Elon Musk per mandare in orbita l’urna dorata di Robert Henry Lawrence Jr (il primo astronauta afroamericano che, se non fosse morto in un lancio precedente, pare sarebbe potuto stare sullo Shuttle).

"Il mezzo più importante per me è la narrazione" ha detto in una recente intervista. Ma Strachan ha alle spalle una lunga ricerca e una passione per la scienza che l’ha portato a fare scelte ardite: si è, ad esempio, allenato per diventare un cosmonauta alla Star City di Mosca e su un veicolo spaziale c’è stato davvero.

I veicoli spaziali, del resto, compaiono, insieme a decine di immagini di diverse epoche e contesti, nei suoi collage o nelle sue giustapposizioni scultore. In “The First Supper”, invece, oltre al gruppo di personaggi che sostituiscono Cristo con gli apostoli e delineano la rotta transatlantica degli schiavi, trovano posto numerosi riferimenti al cibo. Tutti simbolici (com’era abitudine nei dipinti del passato). Ci sono, infatti, riso africano, pesce gatto, albero del pane, cacao, pollo, crema pasticcera e soursoup, che sono cibi consumati ai Caraibi ma che possono essere ricondotti a influenze indigene o africane (e qui ritornano schiavitù e colonialismo).

L’uso del bronzo rivestito d’oro, invece, fa riferimento all’abilità dei maestri artigiani che già nel X secolo diedero vita al primo metodo di fusione a cera persa e che vide nel Regno del Benin (l’odierna Nigeria) uno dei centri di produzione più all’avanguardia.

“The First Supper”di Tavares Strachan rimarrà all’esterno della Royal Accademy of Arts fino al 28 aprile 2024. Mentre un gruppo più consistente di opere dell’artista originario di Nassau (che in Italia abbiamo avuto occasione di vedere durante la 58esima edizione della Biennale di Venezia) saranno alla Hayward Gallery di Londra dal 11 giugno al 1 settembre. (via Colossal)

Detail of “The First Supper (Galaxy Black)” (2023) at the Royal Academy of Arts

Detail of “The First Supper (Galaxy Black)” (2023) at the Royal Academy of Arts

Detail of “The First Supper (Galaxy Black)” (2023) at the Royal Academy of Arts