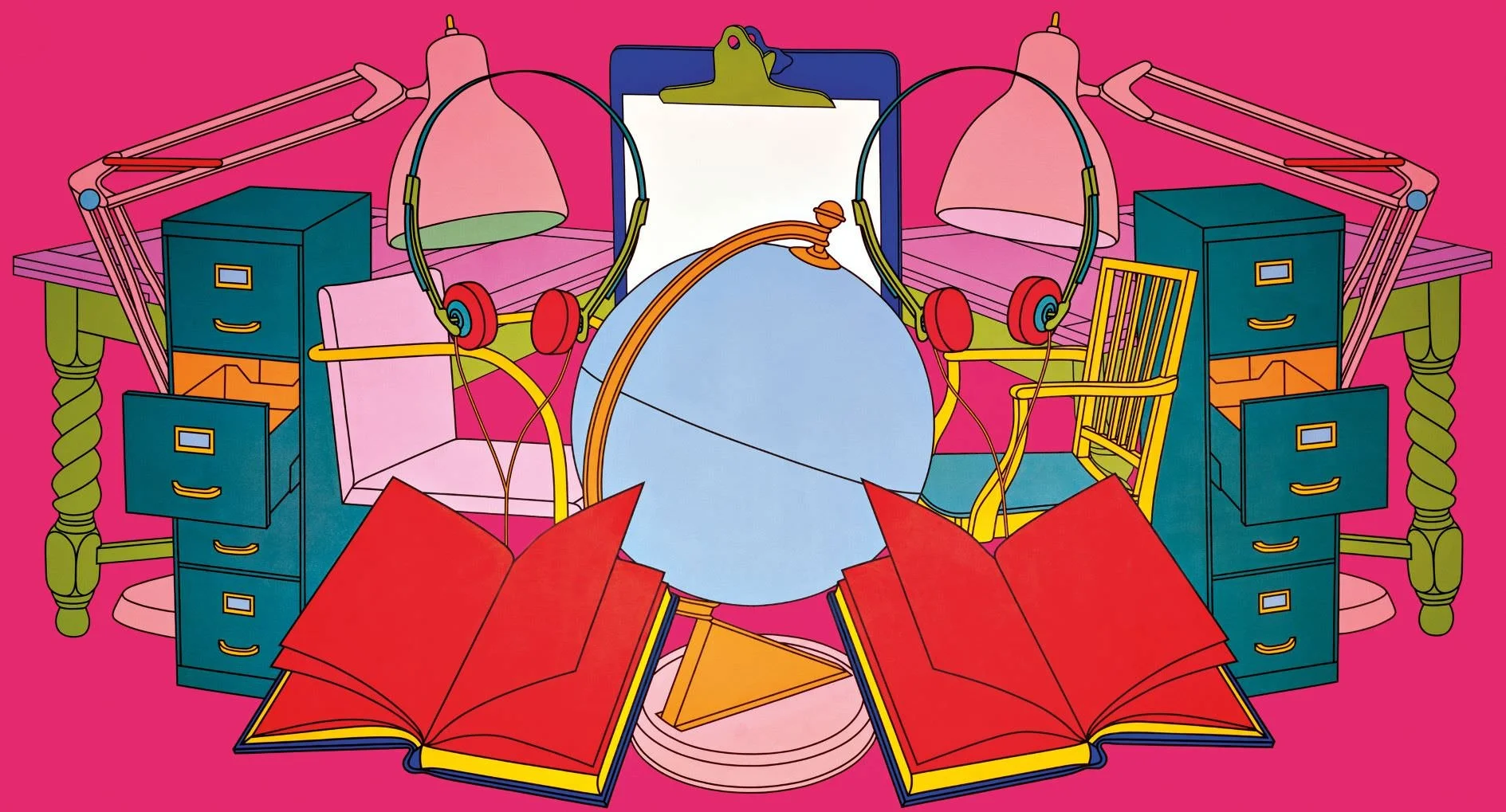

Michael Craig-Martin, Common History: Conference, 1999. Acrylic on aluminium, 274 x 508 cm. Courtesy Gagosian. © Michael Craig-Martin. Image courtesy of Gagosian

Adesso che ha 83 anni l’origine irlandese di Michael Craig-Martin, appare molto più chiara nei suoi tratti di quando frequentava la scuola d’arte negli Stati Uniti, a testimonianza di quegli anni oltre oceano invece, pare conservi un accento americano che non riesce a cancellare nonostante abiti a Londra dal ’66. Ed è strano visto che il signor Craig-Martin dichiara di amare la città in cui vive. Senza contare che in Inghilterra, le sue gioiose e coloratissime immagini che effigiano oggetti della vita quotidiana hanno da tempo sfondato i muri delle gallerie d’arte per raggiungere il grande pubblico sotto forma di francobolli della Royal Mail, o borse della spesa della catena di supermercati Sainsbury's e lui è famosissimo per essere stato l’insegnate di Damien Hirst, Sarah Lucas, Gary Hume, Michael Landy e altri (cioè l’intero gruppo degli YBA, gli Young British Artists). Sull’onda del successo di quell’esperienza ha anche scritto un libro utile ad aiutare i giovani artisti a trovare la loro strada (“On Being an Artist”).

Tuttavia il suo nome non è conosciuto quanto quello di molti dei suoi ex-studenti. E questo nonostante Michael Craig-Martin sia stato nominato Comandante dell’Ordine dell’Impero Britannico nel 2001 e la sua attività espositiva si sia fatta più intensa e prestigiosa già da alcuni anni a questa parte. Adesso la Royal Academy of Arts gli dedica una retrospettiva che copre sessant’anni della sua carriera e dovrebbe consegnarlo alla storia dell’arte. Con 120 importanti opere ideate dagli anni'60 a oggi, tra cui sculture, installazioni, dipinti e disegni, comprende anche dei nuovi lavori concepiti per l’occasione.

In merito il signor Craig-Martin ha detto in un’intervista: “Pensavo che la possibilità di fare una mostra retrospettiva di questa portata nel Regno Unito fosse andata perduta, ma eccola qui. Difficilmente potrebbe essere più tardi, ma, in un altro modo, sta accadendo esattamente al momento giusto".

Michael Craig-Martin, An Oak Tree, 1973. Glass, water, metal and printed text on paper, 15 x 46 x 14 cm. Artist’s proof, shown with permission of the National Gallery of Australia. © Michael Craig-Martin. Image courtesy of Gagosian

La mostra comincia dal periodo concettuale dell’artista irlandese in cui spicca “An Oak Tree” (“Una Quercia”) del 1973. Un’opera unanimamente apprezzata dalla critica e di cui, chiunque si sia interessato della storia dell’arte più recente, ha sentito parlare almeno una volta. Composta da un bicchiere d’acqua appoggiato su una mensola a parete, a cui è affiancato un testo che spiega in che modo tutto ciò è in realtà un albero (“Quello che ho fatto è trasformare un bicchiere d'acqua in una quercia adulta senza alterare gli accidenti del bicchiere d'acqua”), l’opera è stata definita dal critico britannico Jonathan Jones (che non ha l’abitudine di essere particolarmente clemente con gli artisti cui dedica una recensione): “Un incontro tra Tommaso d'Aquino e Monty Python”. Secondo lui, infatti, la questione avrebbe a che fare con la religione cattolica del signor Craig- Martin e con l’eucarestia, per spiegare la quale d’Aquino avrebbe fatto ricorso alla filosofia di Aristotele (“mentre gli ‘accidenti’- le apparenze superficiali- del pane e del vino sono immutati, l'’essenza’ si trasforma nella santa presenza del corpo di Cristo”). C’entrano poi i ready made (oggetti prelevati tali e quali dalla vita quotidiana e collocati nel museo) di Marcel Duchamp e il dipinto che rappresenta una pipa di René Magritte e che si intitola “Questa non è una pipa”. Il risultato è un lavoro affasciante, frizzante d’ironia, ma che pone questioni serie. Talmente serie che, quando “An Oak Tree” volò in Australia per una mostra al museo di Auckland, venne fermato dal dipartimento agricolo della dogana, ben deciso a non permettere a una specie vegetale non autoctona di entrare nel Paese. Qui il signor Craig-Martin fu costretto ad ammettere che, com’era evidente a tutti, il bicchiere d’acqua non era una quercia ma un bicchiere d’acqua.

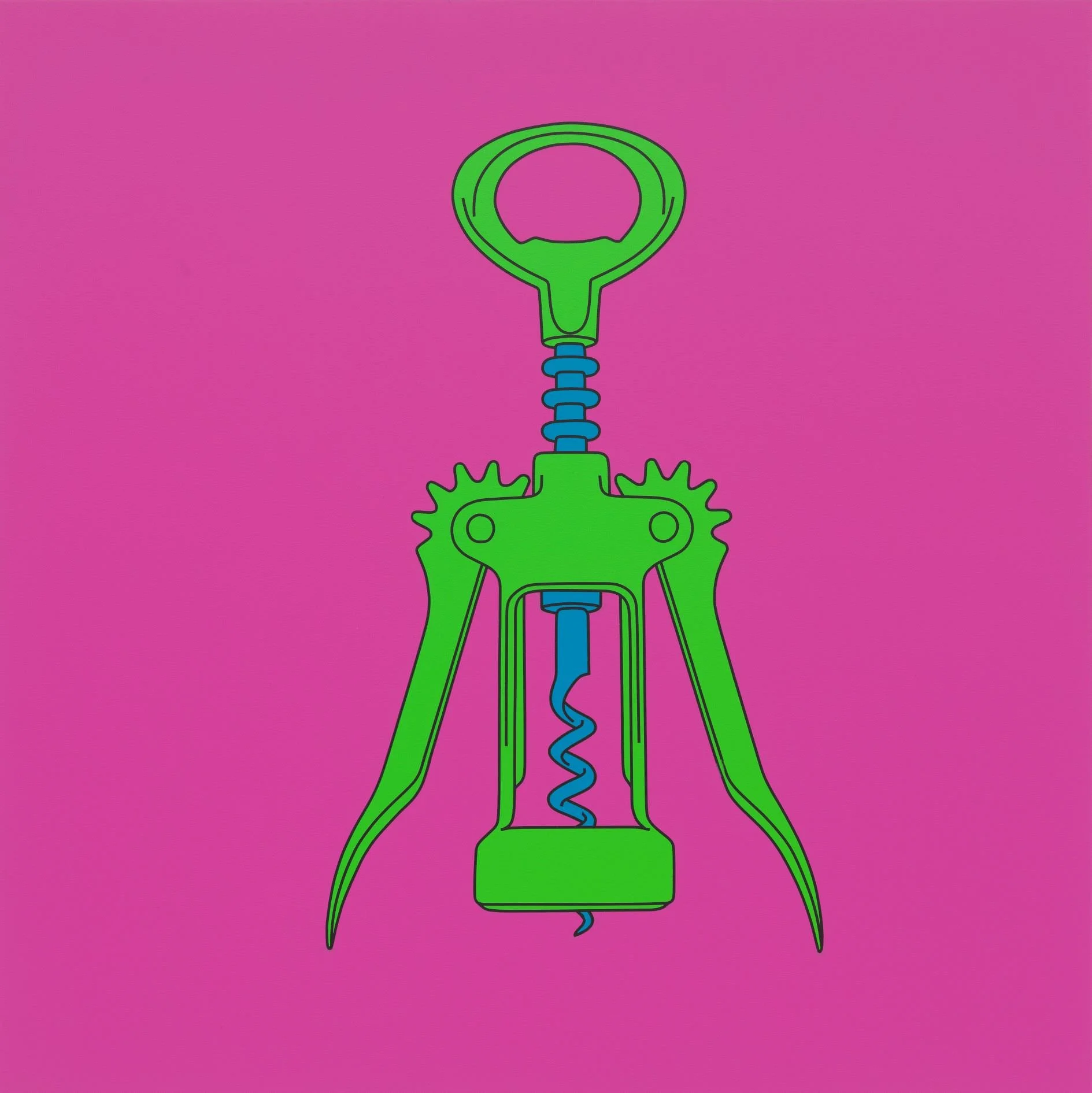

Michael Craig-Martin, Untitled (corkscrew), 2014. Acrylic on aluminium, 122 x 122 cm. Private col-lection. © Michael Craig-Martin. Photo: Mike Bruce. Image courtesy of Gagosian

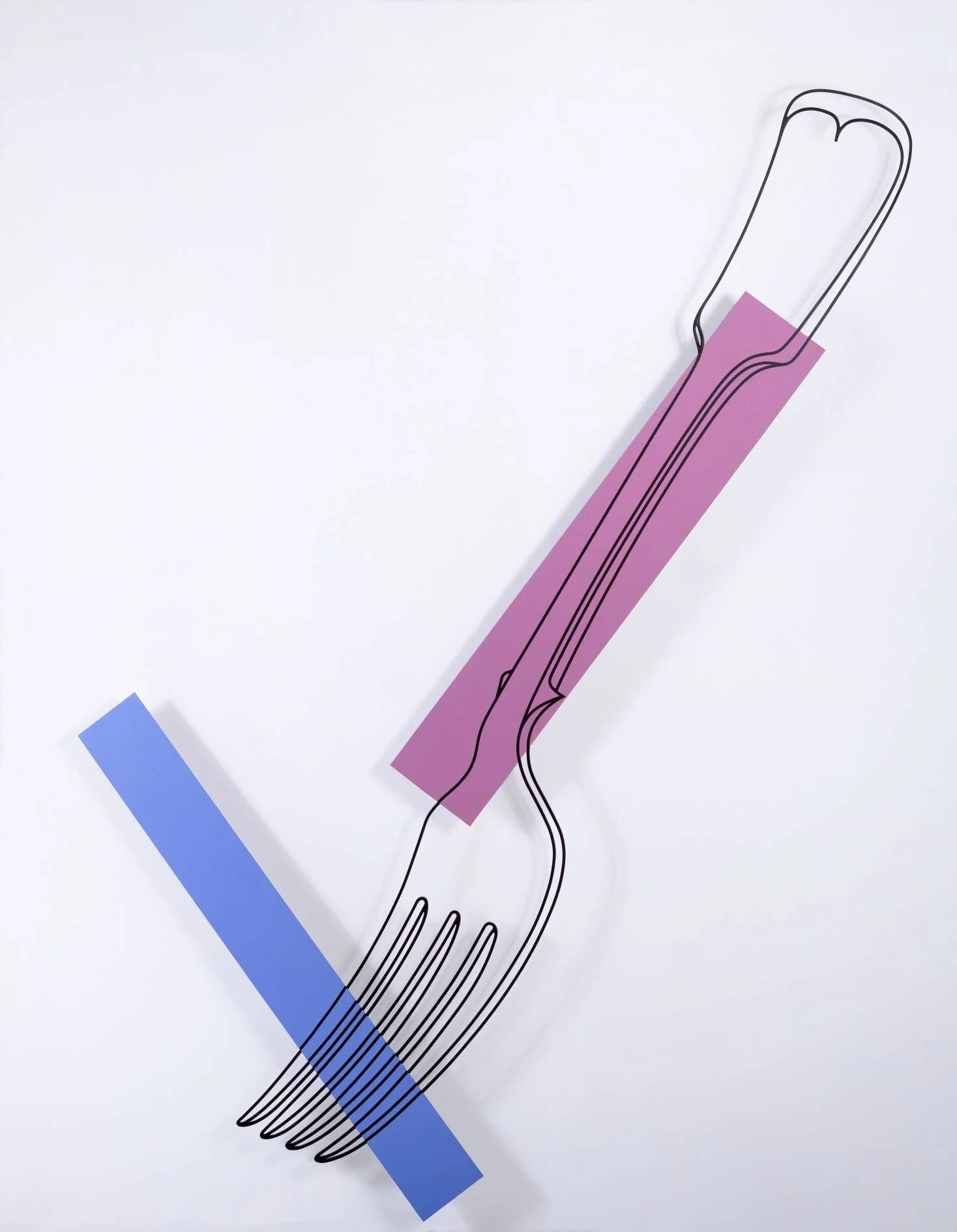

Non sarà su questa giovanile passione per il linguaggio concettuale, tuttavia, che si concentrerà la carriera di Michael Craig-Martin ma sorprendentemente sulla pittura: acrilici su alluminio declinati in una tavolozza splendente di gioiosi toni accesi e murales. La sua opera, infatti, effigia oggetti della vita quotidiana il più possibile attuali e duraturi (un biberon, una spilla da balia, un bicchiere take-away ecc.), disegnati con un tratto semplificato e lineare, per creare un vocabolario rassicurante di immagini onnipresenti e sottovalutate: “Pensavo- ha detto- che gli oggetti a cui diamo meno valore perché sono onnipresenti fossero in realtà i più straordinari”. Ma soprattutto per riflettere sullo spazio che separa la rappresentazione dal soggetto: “Il mio soggetto- ha spiegato- è ovvio: oggetti creati dall'uomo, cose utili. Ma non è questo il mio lavoro. Si tratta di un'esplorazione del miracolo delle immagini bidimensionali”.

Michael Craig-Martin, Untitled (painting), 2010. Acrylic on aluminium, 200 x 350 cm. Courtesy Gagosian. © Michael Craig-Martin. Photo: Dave Morgan. Image courtesy of Gagosian

Nato nel 1941 a Dublino, Michael Craig-Martin, si è trasferito ancora bambino a Washington DC. Di quel periodo ha raccontato:” Sono cresciuto nell'America degli anni '50. Era l'età dell'oro dell'auto americana, con pinne e verniciatura bicolore, così glamour”. Ma il suo immaginario visivo infantile è stato segnato anche da suggestioni più antiche: "Sono cresciuto come cattolico in un mondo di immagini. In chiesa c'erano vetrate colorate e i preti indossavano abiti elaborati per la messa; c'erano accessori decorativi di ogni tipo. Era un ambiente molto visivo e mi ha incantato fin da piccolo”. In effetti i colori vivi e il cloisonne netto che separa le campiture nelle vetrate nelle chiese, restano riferimenti moto evidenti in tutta la sua opera.

Frequenta una scuola elementare cattolica gestita da suore e una scuola benedettina inglese (un sacerdote era un’artista e anche lui comincia ad interessarsi all’arte; in quel periodo in oltre vede i dipinti di MarK Rotko). Poi il padre, che era un economista della Banca Mondiale, viene trasferito in Colombia e il giovane Michael inizia il Lycée Français di Bogotà dove segue le lezioni di disegno dell’artista colombiano Antonio Roda (pure lui un riferimento importante per la sua formazione). Nel ’59 è di nuovo negli Stati Uniti e si iscrive alla Fordham University di New York, comincia a dipingere e l’estate del ’61 la trascorre alla Académie de la Grande Chaumière di Parigi (come tutti gli aspiranti artisti dell’epoca). Nell’autunno dello stesso anno, Craig-Martin, frequenterà il corso di pittura della prestigiosa Yale University, insieme a lui Richard Serra e altri giovani che si sarebbero affermati negli anni immediatamente successivi. Lui dovrà aspettare più a lungo.

Nel frattempo le teorie minimaliste e processuali di uno degli insegnanti, Josef Albers (uno dei nomi più noti del movimento Bauhaus) lasciano il segno (a dire il vero non solo su di lui: il cambiamento culturale era già in atto, la pittura cominciava a sembrare obsoleta).

Pur avendo sempre trovato Washington provinciale, il Signor Craig Martin sarebbe rimasto oltre oceano se avesse visto la possibilità di fare qualcosa di ben remunerato negli Stati Uniti, ma non crede ci siano chance e si trasferisce a Londra (lì insegnerà fino all’88). Durante il periodo di Yale si era sposato e aveva avuto una figlia ma nel ’76 si dichiara apertamente gay. Il suo lavoro, tuttavia, non viene influenzato più di tanto da questi scombussolamenti della vita privata.

Michael Craig-Martin, Untitled (papercup), 2014. Acrylic on aluminium, 122 x 122 cm. Courtesy Gagosian. © Michael Craig-Martin. Photo: Mike Bruce. Image courtesy of Gagosian

Passato il periodo concettuale l’artista irlandese comincia a riprodurre oggetti della quotidianità, più spesso sui muri, ma con il nastro adesivo e senza nessun colore. Per vedere il suo stile definitivo dovremo aspettare gli anni 90 quando lui era intorno alla cinquantina d’anni. Da allora grandi formati, linee nere che delimitano in maniera semplice e lineare i disegni, grandi campiture di colori accesi che non hanno niente a che vedere con quelli del soggetto originale (dice di usarli per suggerire la consistenza delle varie parti). Fa ancora enormi opere murarie ma più spesso dipinge con rulli intrisi di vernici industriali su alluminio. Nel tempo, tuttavia, il suo vocabolario di oggetti d’uso quotidiano si è modificato, e le forme costose ma onnipresenti degli smartphone o dei computer portatili meno ingombranti, hanno fatto la loro comparsa.

Oggi la sua opera è considerata un momento di sintesi tra Pop Art, Minimalismo e Arte Concettuale. Ed è piacevole, davvero piacevole da vedere. Ma questo non lo ha protetto dalle recensioni feroci (anche in occasione di quest’ultima importate mostra i critici inglesi si sono sbizzarriti), tanto che una volta il curatore britannico Brian Sewell si è spinto a dire: “Come artista Craig-Martin merita solo derisione”. Il signor Craig-Martin ha così commentato la questione in un’intervista: “Quando una persona molto istruita si imbatte in un'arte che le sfugge, ne è così sconvolta che deve liquidarla come fraudolenta o falsa”.

La retrospettiva di Michael Craig-Martin alla Royal Academy of Arts di Londra, curata dal segretario e amministratore delegato del museo Axel Rüger, con le curatrici assistenti Sylvie Broussine e e Colm Guo-Lin Peare, si chiuderà il 10 dicembre 2024.

Michael Craig-Martin, Eye of the Storm, 2003. Acrylic on canvas, 335.3 x 279.4 cm. Collection Irish Museum of Modern Art, Purchase, 2005. © Michael Craig-Martin. Photo: Prudence Cuming Associates Ltd. Image courtesy of Gagosian

Michael Craig Martin, Untitled (four laptops blue), 2024. Acrylic on aluminium, 250 x 240, Gagosian, London. © Michael Craig-Martin. Photo: Lucy Dawkins. Image courtesy of Gagosian

Michael Craig Martin, Sea Food, 1984. Steel rod and oil paint on aluminium, 228.6 x 172.7, Waddington Custot, London. © Michael Craig-Martin