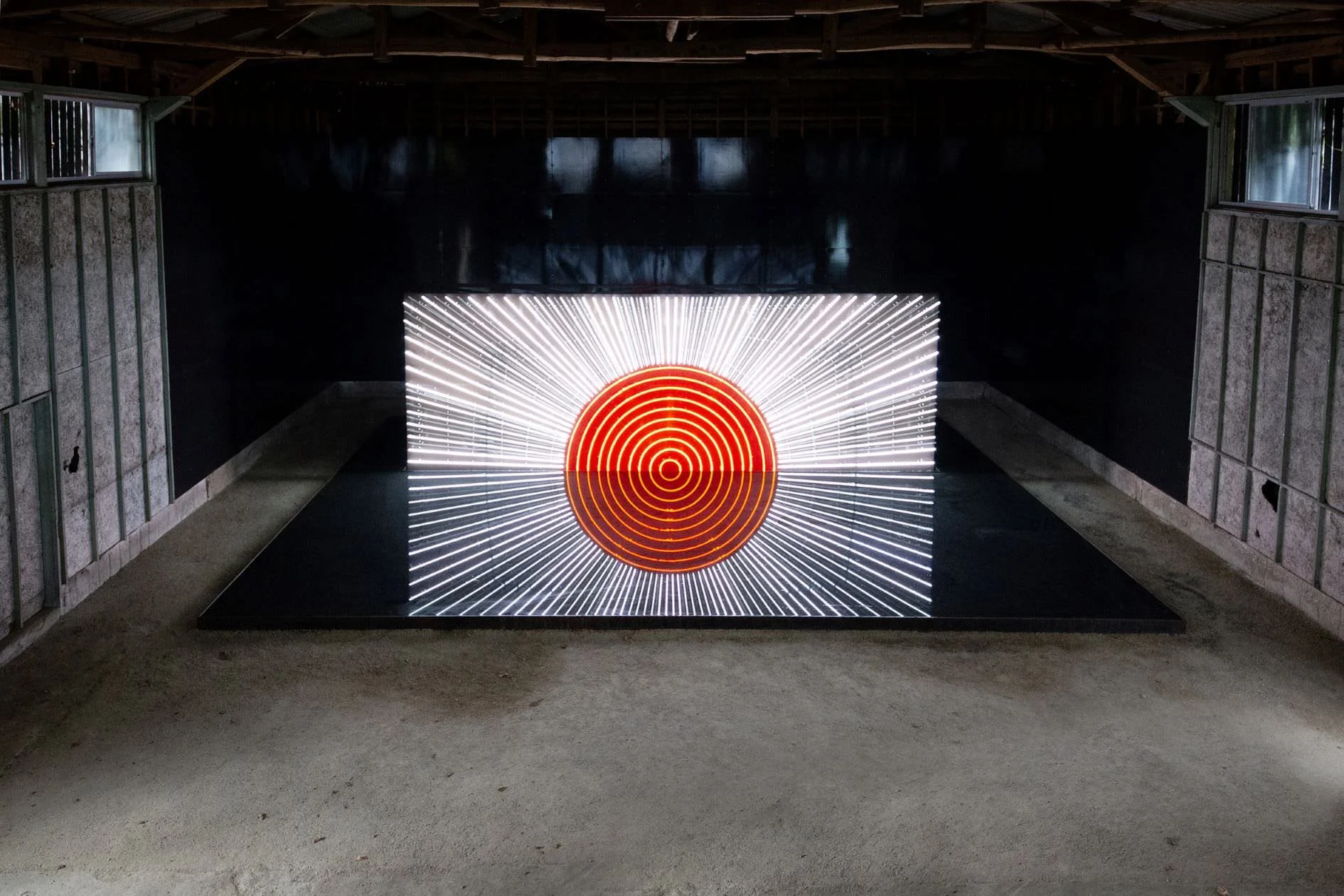

Yukinori Yanagi Hinomaru Illumination, 2010 Neon, neon transformer, programming circuit, painted steel, mirror, water 220 x 450 x 660 cm Permanent installation, ART BASE MOMOSHIMA, Hiroshima Photo Road Izumiyama

All’apice della fama tra gli anni ’90 e i primi del 2000 (non a caso, proprio nel momento di prima maturità della globalizzazione), Yukinori Yanagi sta tornando ad esporre a livello internazionale dopo aver passato un lungo periodo della sua vita su isole asiatiche remote (in cui ha costruito musei ridando slancio ad architettura, economia, turismo e demografia, oltre a consegnare ai posteri la sua opera).

E una delle tappe più importante di questa ripartenza sarà proprio in Italia il mese prossimo, quando si inaugurerà “Icarus”. La mostra, che si terrà al Pirelli Hangar Bicocca di Milano, infatti, sarà la prima antologica mai dedicata in Europa al sessantacinquenne giapponese.

Originario della prefettura di Fukuoka, nel Giappone meridionale, il signor Yanagi, con le sue opere concettuali ma visivamente accattivanti, esplora temi complessi come globalizzazione, tecnologia, nazionalismo, dinamiche governative e paradossi delle società attuali. Senza dimenticare materie particolarmente sensibili (in Giappone) come il sistema imperiale e la costituzione dell’arcipelago nipponico (non nacque spontaneamente ma venne imposta dagli americani alla fine della guerra). Per questo è considerato uno dei primi artisti contemporanei ad essere stati apertamente critici nei confronti della società e della politica governativa giapponese.

A regalargli il successo internazionale però furono le formiche.

Yukinori Yanagi The World Flag Ant Farm, 1990 Ants, colored sand, plastic boxes, plastic tubes, plastic pipes, monitors 180 boxes, 24 x 30 cm (each) Installation view, Benesse House Museum, Naoshima, Kagawa, Japan, 2008 Photo YANAGI STUDIO Collection of Benesse Holdings, Inc., Okayama

Intenti a scavare gallerie nelle bandiere di sabbia, erodendole e portando granelli dell’una in quelli dell’altra, i minuscoli insetti, protagonisti della serie “Ant Farm”, gli permisero di aggiudicarsi il premio Aperto (allora Aperto era la sezione dedicata agli artisti più attuali) alla Biennale di Venezia del ’93. Da quel momento in avanti il signor Yanagi si era guadagnato un posto sul palco globale dell’arte contemporanea; da cui avrebbe affrontato gli argomenti che gli stavano a cuore, attraverso un linguaggio capace di fondere cultura alta e bassa (sono frequenti i riferimenti ad insegne, personaggi di fantasia e anime). Tuttavia questa posizione privilegiata gli avrebbe portato anche delle grane (a cominciare dalla resistenza in patria verso alcune sue opere che toccavano nervi scoperti della rappresentazione dell’identità giapponese).

Ai tempi Yukinori Yanagi abitava negli Stati Uniti, dove aveva affrontato parte dei suoi studi (è stato borsista d’arte a Yale con Vito Acconci e Frank Gehry) e dove si era trasferito stabilmente dopo aver vinto Aperto alla Biennale. Del resto non avrebbe potuto fare altrimenti, visto che al principio della sua carriera aveva la sensazione di “essere intrappolato in una gigantesca bandiera giapponese, in una gabbia, inghiottito dall'identità nazionale”. In quel periodo le sue opere furono acquisite dal Moma di New York, dal Virginia Art Museum e della Tate di Londra. Ma quel ciclo era destinato a concludersi e se ne tornò in Giappone.

In un’intervista ha detto: "In un certo senso, avevo raggiunto un certo livello di successo in Occidente, ma sono sfuggito dalle 'restrizioni' che derivavano dalla fama che avevo acquisito lì e sono finito su un'isola in Giappone”.

Inujima Seirensho Art Museum, Japan, 2008 Photo YANAGI STUDIO

Prima c’è stata Inujima, un'isola nel Mare interno di Seto (al largo della costa della città di Okayama nel Giappone centro-meridionale) che nel 2017 contava una popolazione di 47 abitanti, dove c’erano i resti di una raffineria di rame abbandonata all’inizio del ‘900 e che “veniva utilizzata per depositare rifiuti”. Il signor Yanagi lì ha costruito un museo innovativo e completamente ecosostenibile (mantiene la stessa temperatura tutto l’anno attraverso l’energia di terra, vento e sole che lo illuminano pure). Al Inujima Smelter Museum è seguito il Momoshima Art Base sulla minuscola isola di Momoshima (al largo della città di Onomichi nella prefettura di Hiroshima) e poi un altro sull’isola di Anjwa in Corea del Sud (probabilmente si chiamerà Museo Galleggiante e dovrebbe essere inaugurato nella primavera di quest’anno).

Riguardo il suo impegno verso delle isolette sperdute ha spiegato: “Ho sempre amato le navi e sono il tipo di persona che non riesce a creare arte se non è vicino al mare. Penso che le isole siano come una versione in miniatura del Giappone”.

Se lo spirito provocatorio e la predilezione per temi politici del signor Yanagi, si possono leggere come dirette conseguenze della sua storia famigliare (il padre si arruolò volontario come pilota kamikaze durante la seconda guerra mondiale), l’interesse per i confini si deve alla posizione geografica della loro casa (vista la vicinanza della costa di Fukuoka alla Corea, il piccolo Yukinori raccoglieva oggetti trasportati dal mare da un Paese straniero). Nipote dell’artista d’avanguardia Miyazaki Junnosuke, fin da bambino era abituato all’arte contemporanea e, spesso, si inventava giochi che includevano la partecipazione delle formiche e di altri insetti.

A Milano oltre a dipinti in cui lui ha seguito con il pennello il percorso di una formica, ci sarà una grande versione di Ant Farm: “The World Flag Ant Farm 2025” (composta da duecento bandiere di sabbia in scatole di plexiglass che rappresentano i 193 Stati riconosciuti dalle Nazioni Unite e 7 stati che non sono membri delle Nazioni Unite come Taiwan, Tibet e Palestina. Le bandiere saranno collegate da tubi in cui si muoveranno migliaia di formiche). Altre installazioni fondamentali nel percorso dell’artista giapponese ma soprattutto un gruppo di opere completamente nuove completeranno l’importante antologica.

La mostra “Icarus” (il nome, ispirato al mito greco, fa riferimento ai pericoli della tecnologia) di Yukinori Yanagi sarà al Pirelli Hangar Bicocca di Milano dal 27 marzo al 27 luglio 2025. Un periodo particolarmente azzeccato, se si pensa che solo da poco il mondo è entrato in una nuova era post-globale.

Yukinori Yanagi Icarus Cell, 2008 Iron corridor, mirrors, frosted glass, video, sound Permanent installation, “Hero Dry Cell,” Inujima Seirensho Art Museum, Okayama, Japan, 2008 Photo Road Izumiyama Collection of Fukutake Foundation, Naoshima

Yukinori Yanagi Wandering Position, 1997 Ant, steel angle, wax-crayon, monitor 520 x 520 cm Installation view, Chisenhale Gallery, London, 1997 Photo YANAGI STUDIO

Yukinori Yanagi Article 9, 1994 Neon, plastic box, print on transparency sheet, acrylic frame Dimensions variable Installation view, 8. Busan Biennale, 2016 Photo Road Izumiyama

Yukinori Yanagi Absolute Dud, 2007 Iron 305 x ⌀ 76 cm Installation view, BankART Studio NYK, Yokohama, Kanagawa, Japan, 2016 Photo Road Izumiyama

Yukinori Yanagi Project God-Zilla Onomichi U3, 2017 Mixed media, scraps from a demolished house, mirrors, acrylic, video, sound Installation view, Nishigosho Prefectural Warehouse No.3, Hiroshima, Japan, 2017 Photo YANAGI STUDIO

Yukinori Yanagi Banzai Corner, 1991 Plastic toys, mirror 112 x 239 x 241 cm Permanent installation, ART BASE MOMOSHIMA, Hiroshima, Japan Photo Road Izumiyama

Yukinori Yanagi The World Flag Ant Farm, 1990 Ants, colored sand, plastic boxes, plastic tubes, plastic pipes, monitors 180 boxes, 24 x 30 cm (each) Installation view, Benesse House Museum, Naoshima, Kagawa, Japan, 2008 Photo YANAGI STUDIO Collection of Benesse Holdings, Inc., Okayama

Yukinori Yanagi Portrait Photo Hideyo Fukuda