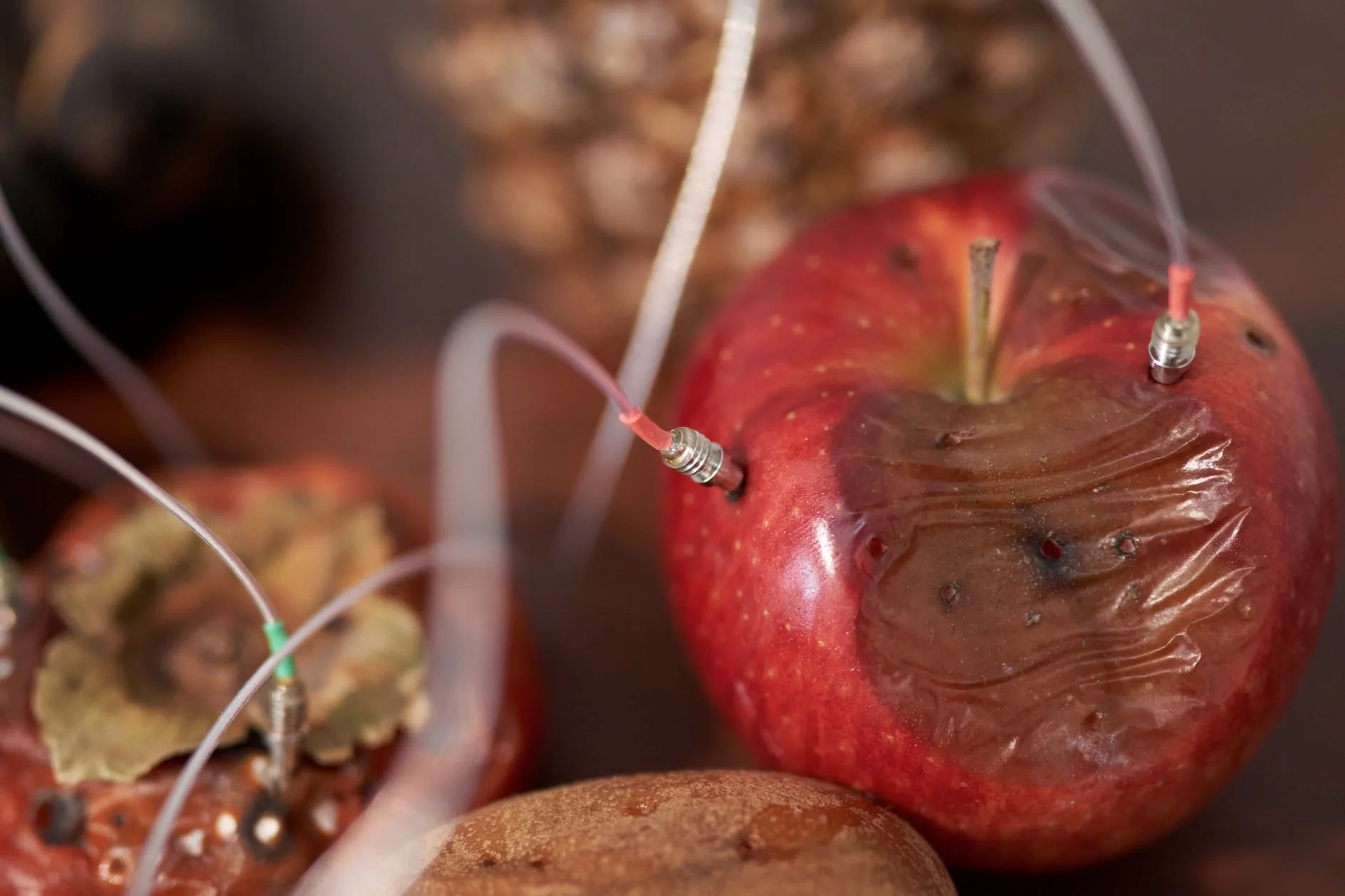

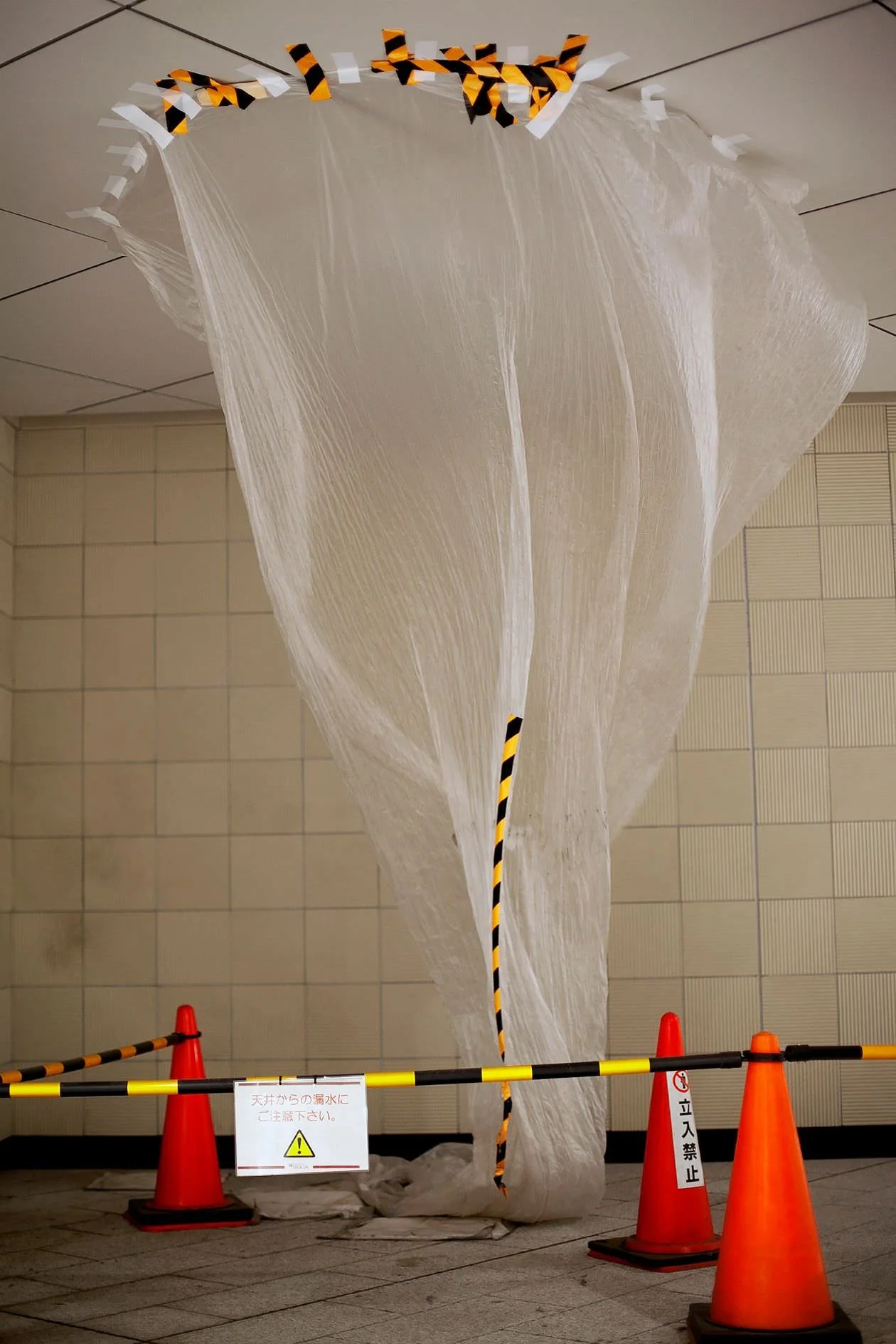

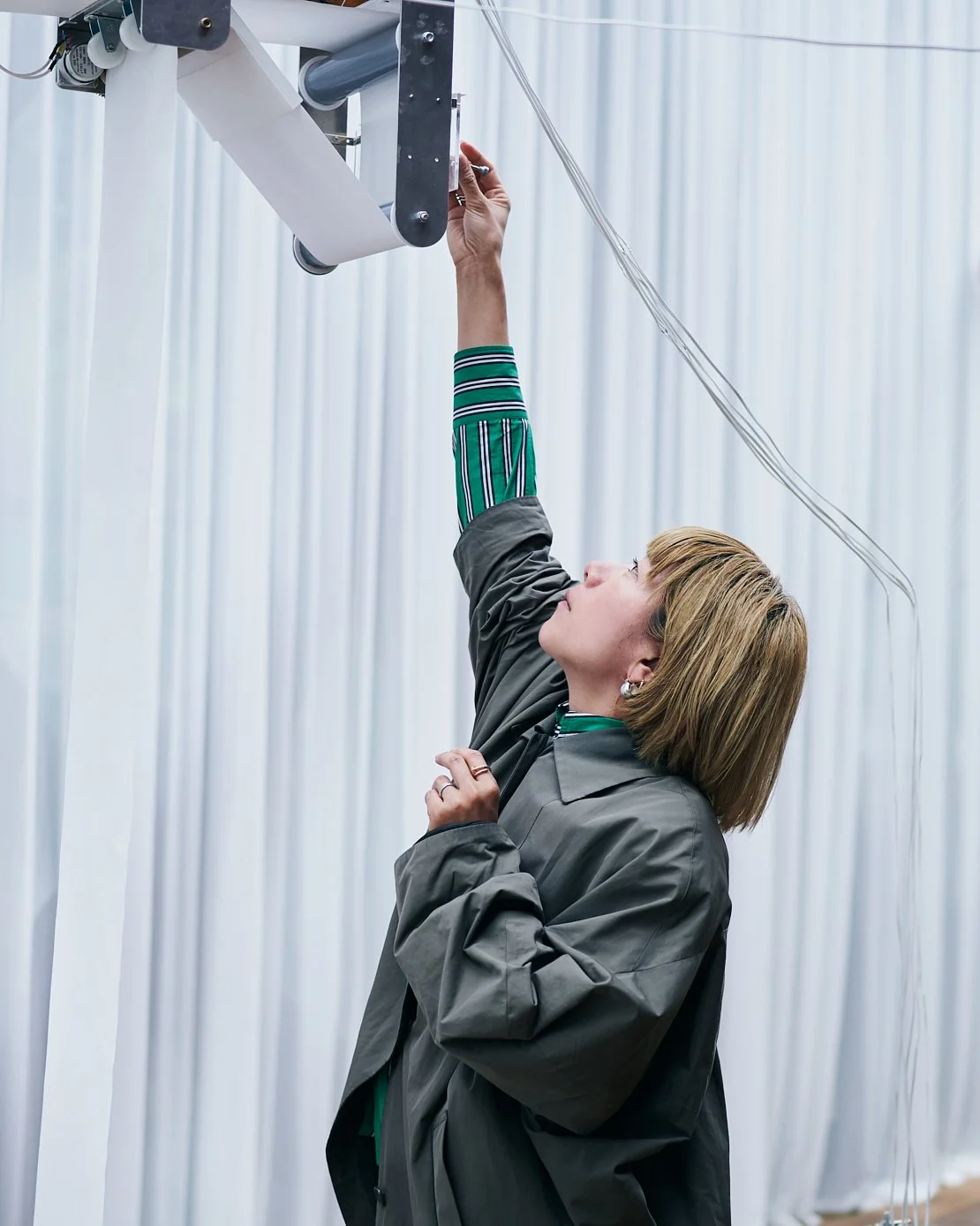

KOO JEONG A - ODORAMA CITIES, Korean Pavilion 2024, La Biennale di Venezia, Installation view, Courtesy of Pilar Corrias, London, and PKM Gallery, Seoul, Photo Mark Blower

Chi entra impreparato nel Padiglione Corea della 60esima Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, potrebbe sentirsi spiazzato. Intorno a lui niente o quasi da guardare. C’è la statua di una figura immaginaria in bronzo che sembra stia spiccando un salto e facendo strani esercizi ginnici contemporaneamente, oltre a una sorta di seduta in legno chiaro e qualche incisione nel pavimento dello stesso materiale e nelle pensiline all’esterno dell’edificio (in vero, sia i motivi incavati che le forme lignee sono simboli dell’infinito). Solo il bel punto di verde-azzurro (a un soffio dal verde Tiffany) che ricopre la metà inferiore delle pareti sembra ridare brio a uno spazio spoglio, minimale, altrimenti fatto apposta per meditare.

In realtà “Odorama Cities” di Koo Jeong A è un progetto ambizioso e se vogliamo persino audace: si propone di portare in laguna l’intera penisola coreana (nord e sud riunite per l’occasione), attraverso i suoi odori più caratteristici. Per questo è invisibile.

Koo, nata nel ’67 a Seoul, dagli anni ’90 vive in Europa, prima studentessa all’Ecole des Beaux-Arts abitava a Parigi, poi, diventata la compagna del famoso curatore svizzero Hans Ulrich Obrist, si è spostata verso nord (adesso la coppia vive tra Londra e Berlino). A farla conoscere al grande pubblico sono state le piste da skatebord scultoree dipinte con vernice fotoluminescente che alla sera si illuminano. Ha operato con vari media ma il pallino per i profumi ce l’ha fin dagli esordi: “Nel 1996- ha detto in un’intervista- ho realizzato una mostra di 3 giorni nel mio studio di casa a Parigi, Pullover's Wardrobe , perché stavo cambiando studio e volevo celebrare quel cambiamento. Ho invitato tutti quelli che conoscevo a Parigi ad entrare nello spazio individualmente e ad annusare un'installazione di naftalina, e loro ricordano ancora oggi quello spettacolo. (…) mi resi conto che potevo usare il profumo come un modo per collegare la memoria (…)”

“Odorama Cities”, curata da Seolhui Lee (che attualmente lavora alla Kunsthal Aarhus in Danimarca) e dal critico danese Jacob Fabricius, ha richiesto una lunga preparazione. L’artista e gli organizzatori, infatti, hanno fatto circolare il più possibile la domanda: “Qual è il tuo ricordo di un profumo della Corea?” Il pubblico (prevalentemente coreano d’origine ma non solo) ha fornito 600 risposte (che si possono consultare sul sito del Padiglione Corea di quest’anno) da cui Koo ha tratto degli elementi ricorrenti. Sulla base di questi ultimi, ha infine chiesto ad alcuni profumieri (soprattutto francesi ma c’è anche un’azienda irlandese, una giapponese e una coreana) di sviluppare delle fragranze. Ne sono nate 16 sperimentali più una commerciale, che adesso si diffondono in punti diversi dell’edificio in cui il Paese asiatico ha sede ai Giardini della Biennale.

Sono effluvi apparentemente bizzarri come: profumo di città, di persone, di Seoul, della magnolia di Siebold, di salato, di nebbia, di luce del sole, d’albero coreano, di jangdokdae (tradizionali vasi di terracotta che si usano, ad esempio, per fare fermentare il kimchi), di riso, di legna da ardere, della casa dei nonni, del mercato del pesce, di bagno pubblico e di vecchi elettrodomestici. Per non parlare degli odori che confluiscono in “Odorama Cities” (la fragranza principale che prende il nome dal progetto e contiene: odore di mare, di montagna, di luce solare, di polvere, di fiume, d’inverno, di acqua marcia e ammuffita, di foglie cadute, di riso, di erbe medicinali coreane, di incenso, di legno laccato, di costruzione in legno, di gas di scarico, di ferro, di pavimento Ondol, di stabilimento balneare pubblico, di serbatoi delle acque reflue).

D’altra parte, le risposte fornite dal pubblico erano altrettanto variegate e precise. L’artista in merito ha spiegato: “Una persona ha scritto dell'odore di un fiore che aveva visto su una montagna in Corea e ha ricordato quando è andata, come è arrivata lì, con chi ha viaggiato e l'atmosfera di quel giorno. Qualcun altro ha descritto di ricordare questi piccoli dolci (…). Alcune persone ricordavano i pasti cucinati e consumati con le loro famiglie; i profumi degli ingredienti e lo stare insieme. C'erano anche memorie industriali. Un uomo ha ricordato l'odore del carbone della miniera che suo padre dirigeva nella Corea del Nord durante la seconda guerra mondiale. Questi ricordi creano una rete di associazioni incredibilmente estesa”.

Alcune persone, da tempo distanti dal loro paese d’origine, hanno persino rievocato odori sentiti decine di anni prima

Attraverso questi tasselli olfattivi lontani nel tempo e nello spazio l’uno dall’altro, Koo Jeong A, ha ricostruito il suo Paese d’origine. Restituendolo perciò come un luogo mitico, sfaccettato e raccontato in maniera corale. Trasformato in un’entità senza corpo, che in mostra viene modificata costantemente, per quanto in maniera impercettibile (dall’odore delle altre persone in visita, da quello della natura del parco in cui hanno sede i padiglioni nazionali, dalle stagioni, dal meteo). Interessante anche il fatto che il pubblico, da parte sua, possa adattare la narrazione di “Odorama Cities” alla propria esperienza personale, ridefinendo cronologicamente, geograficamente o emotivamente l’installazione (per esempio, l’odore del mercato del pesce di Seul ad un italiano può far venire in mente quello di Venezia; un vegetariano associarlo a sentimenti negativi, un pescatore positivi; e ognuno di loro legarlo a memorie precedenti di fatti avvenuti in momenti diversi della propria vita). Arrivando fino ad interessare il futuro, attraverso un gioco di ricordi ritrovati e creati che si incrociano e sovrappongono durante la visita ai Giardini.

L’opera, profondamente consonante con il tema della Biennale di quest’anno (“Stranieri Ovunque”), celebra il sessantesimo compleanno dell’Esposizione Internazionale d’Arte insieme al trentesimo anniversario del Padiglione Corea.

“Ho voluto creare- ha detto Koo - una visione transnazionale di ciò che la Biennale di Venezia potrebbe essere come uno spazio poroso e sconfinato, dove le persone possono immaginare insieme futuri comuni”.

Proprio perché fatta di profumi, “Odorama Cities”, tuttavia, suscita risposte profondamente personali e con ogni probabilità colpisce più facilmente i coreani o chi ha almeno visitato il Paese asiatico. Gli altri si potrebbero ritrovare a vagare per gli spazi espositivi senza riferimenti visivi adatti a individuare i punti da cui si propagano i singoli aromi (solo la scultura in bronzo è un diffusore efficiente e ben visibile). Oppure semplicemente non trovare la nota olfattiva capace di innescare la risposta a catena di ricordi e emozioni da cui l’installazione trae la propria forza.

Ad ogni modo “Odorama Cities”, il Padiglione Corea di Koo Jeong A per la Biennale di Venezia “Stranieri Ovunque- Foreigners Everywere”, è per sua natura un’installazione che non si può raccontare e di cui il pubblico deve fare esperienza personalmente per poter decidere se valeva la pena o no dedicarle parte del proprio tempo in laguna.

KOO JEONG A - ODORAMA CITIES, Korean Pavilion 2024, La Biennale di Venezia, Installation view, Courtesy of Pilar Corrias, London, and PKM Gallery, Seoul, Photo Mark Blower

KOO JEONG A - ODORAMA CITIES, Korean Pavilion 2024, La Biennale di Venezia, Installation view, Courtesy of Pilar Corrias, London, and PKM Gallery, Seoul, Photo Mark Blower

KOO JEONG A - ODORAMA CITIES, Korean Pavilion 2024, La Biennale di Venezia, Installation view, Courtesy of Pilar Corrias, London, and PKM Gallery, Seoul, Photo Mark Blower

KOO JEONG A - ODORAMA CITIES, Korean Pavilion 2024, La Biennale di Venezia, Installation view, Courtesy of Pilar Corrias, London, and PKM Gallery, Seoul, Photo Mark Blower

KOO JEONG A - ODORAMA CITIES, Korean Pavilion 2024, La Biennale di Venezia, Installation view, Courtesy of Pilar Corrias, London, and PKM Gallery, Seoul, Photo Mark Blower

KOO JEONG A - ODORAMA CITIES, Korean Pavilion 2024, La Biennale di Venezia, Installation view, Courtesy of Pilar Corrias, London, and PKM Gallery, Seoul, Photo Mark Blower