Quando nel 2020, in piena pandemia, all’artista inglese Tracey Emin venne diagnosticato un tumore alla vescica, lei pensò che non voleva morire come una “mediocre Young British Artist (YBA) degli anni ‘90” e si mise a dipingere. Nel suo passato aveva fatto installazioni, ricamato, applicato tessuti, fotografato, scritto, usato neon e oggetti trovati (spesso emotivamente carichi e inconsueti, come il pacchetto di sigarette che stringeva in mano suo zio quando morì in un incidente d’auto), girato video, scolpito e si, anche dipinto, ma mai con questa continuità e soprattutto con un tale senso di bisogno.

Adesso, dopo un intervento chirurgico radicale (recentemente ha dichiarato: “Mi hanno rimosso l'uretra, un'isterectomia completa, i linfonodi, parte dell'intestino, della vescica, del tratto urinario e metà della vagina”), l’impianto di uno stoma nell’addome e cicli di cure periodici per tenere sotto controllo la malattia, il tumore è in remissione e la signora Emin è diventata una pittrice straordinaria.

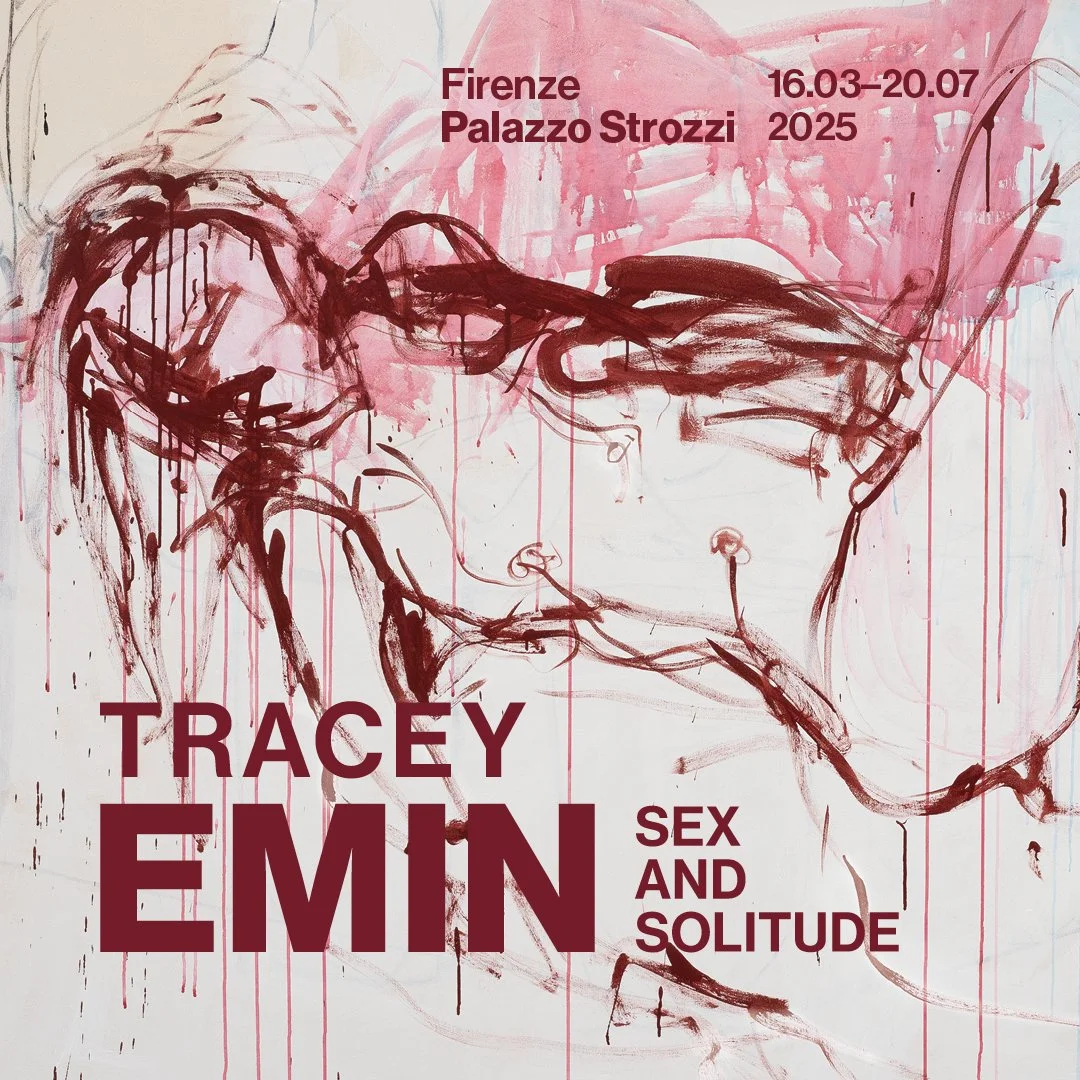

Dipinge quasi sempre nudi femminili con un mix del tutto personale e istintivo di pennellate sicure, dirette, quasi brutali, colature e tratti disancorati e veloci che si agitano un solo istante per poi sembrare levitare e che richiamano più la calligrafia orientale dell’Espressionismo europeo di Schiele e Munch a cui lei fa sovente riferimento (Munch in particolare è da sempre un suo idolo). La tavolozza a volte è delicata ma con note stridenti. Poi c’è il rosso; e spesso un’esplosione di tratti volti a cancellare l’immagine, a rendere caotica e drammatica la composizione. Parlano di intimità, quiete, identità, dolore e sesso. Del resto sono sempre i dipinti di Tracey Emin.

E dal prossimo marzo saranno in Italia insieme a molte altre opere (60 in totale) per rappresentare il percorso dell’artista dagli anni ’90 fino ad oggi. La mostra, che si intitolerà “Tracey Emin. Sex and Solitude” e si terrà a Palazzo Strozzi di Firenze, sarà: “un intenso viaggio sui temi del corpo e del desiderio, dell’amore e del sacrificio”.

Sarà anche una prima nazionale perché è la più grande esposizione mai progettata in Italia dedicata alla signora Emin e presenterà lavori (in diversi media) realizzati in esclusiva per l’evento oltre ad altri mai esibiti nel nostro Paese.

Anche se a decretare la definitiva affermazione di Tracey Emin fu “My Bed”, che mostrò al Turner Price (famoso e prestigiosissimo premio britannico) nel ’99 e venne poi comprata dal noto uomo d’affari e collezionista Charles Saatchi per 250mila sterline (in seguito l’opera sarebbe stata battuta in asta per oltre 2milioni e mezzo di dollari), la prima avvisaglia del successo in arrivo glielo aveva già regalato “Everyone I Have Ever Slept With 1963–1995” (una tenda con applicazioni di tessuto ricamate, in cui comparivano i nomi di tutte le persone con cui aveva dormito fino ad allora: partner sessuali, ma anche familiari come il fratello gemello, e i due bambini che aveva abortito). Un’opera all’apparenza provocatoria ma in realtà sincera, delicata e struggente, che venne spesso travisata e che avrebbe ben esemplificato il futuro rapporto tra l’opera della signora Emin e la sua rappresentazione pubblica. Di più: il futuro rapporto tra la signora Emin in carne e ossa e la sua rappresentazione pubblica. Del resto, che sia per natura, per una concatenazione di eventi, o per calcolo, lei ha sempre fatto il possibile per suscitare clamore.

E’ cominciato tutto nel ’97 quando venne invitata insieme ad altri a partecipare al programma ”Is painting dead?” della rete televisiva Channel 4, in cui si sarebbe dovuto parlare del Turner Price. La trasmissione era in diretta e vi comparve una giovane e sconosciuta Emin completamente ubriaca che si mangiava le parole, barcollava e inveiva: diventò famosa in un baleno. Recentemente avrebbe così commentato l’episodio: “Io ho detto: 'Ho bevuto, non posso farlo', e qualcuno ribatte: 'Dalle una tazza di caffè, starà bene', e poi, mentre sono ubriaca, mi fa firmare una liberatoria. Oggi ai produttori non sarebbe mai permesso di farlo (…) essere lanciata così all'improvviso nel mondo come 'uno dei momenti più ubriachi della televisione nel XX secolo' non era proprio ciò per cui avrei voluto essere conosciuta.” Mettici qualche fidanzamento burrascoso, qualche caduta dal taxi per i troppi drink di una festa. Aggiungi un linguaggio diretto, i soldi (tanti e arrivati in fretta), oltre a una certa misoginia pre-MeToo, E i tabloid britannici andarono in sollucchero: Emin la YBA tutta feste e sbronze.

La verità però è molto più complicata.

Nata nel ’63 da una madre inglese e un padre turco-cipriota (ha raccontato in un’autobiografia che alcune persone quando la madre era incinta le sputavano addosso chiamandola “amante dei neri”), sarebbe cresciuta nella città costiera di Margate (Kent) in un contesto di estrema povertà ed esclusione sociale. Da bambina fu vittima di abusi e di una violenza sessuale non denunciata (aveva soltanto 13 anni). Tutto quello che è venuto dopo non può prescindere da questi stralci tragici della sua biografia. Nemmeno l’arte. “My Bed”(un letto sfatto con lenzuola macchiate, biancheria intima sporca di sangue mestruale e poi posa cenere pieni di mozziconi di sigarette, preservativi usati e bottiglie di vodka vuote), ad esempio, non era una trovata per attirare l’attenzione (com’è stata liquidata da qualcuno) ma la storia di una donna sull’orlo del suicidio.

Lo capì Saatchi che incluse “My Bed” nella mostra “Sensation” che sarebbe stata una delle piu’ importanti tappe di affermazione internazionale degli YBA di cui la signora Emin insieme a Damien Hirst, Sarah Lucas, Gary Hume e altri faceva parte.

Ma adesso quei tempi sono lontani, dipingere non è più un peccato mortale (lo fa persino Hirst, si dice con incerti risultati). La signora Emin invece ha smesso di bere, fumare e andare alle feste, nel frattempo ha rappresentato la Gran Bretagna alla Biennale di Venezia (nel 2007, è stata la seconda donna a farlo dopo Rachel Whiteread nel 1997), tra i suoi appassionati collezionisti sono comparsi nomi famosissimi come quelli di Naomi Campbel, Elton John e Madonna. Senza contare che è diventata Accademico Reale (è insegnante di disegno al Royal College of Arts: una delle prime donne nella storia pluricentenaria dell’istituzione); prima di entrare ufficialmente nella RCA aveva partecipato a varie Summer Exhibition di quest’ultima e nell’edizione del 2004 era stata scelta dal collega David Hockney.