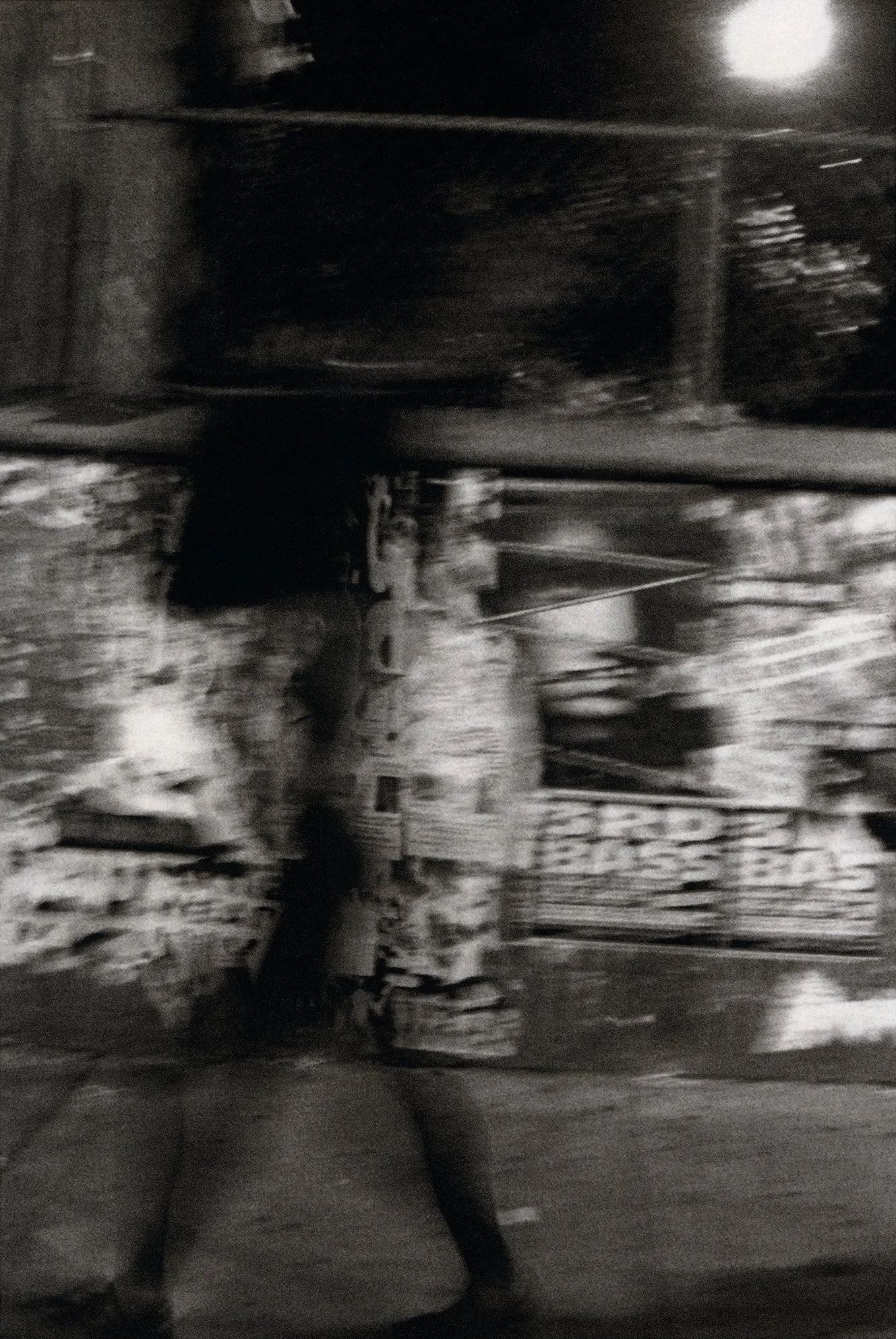

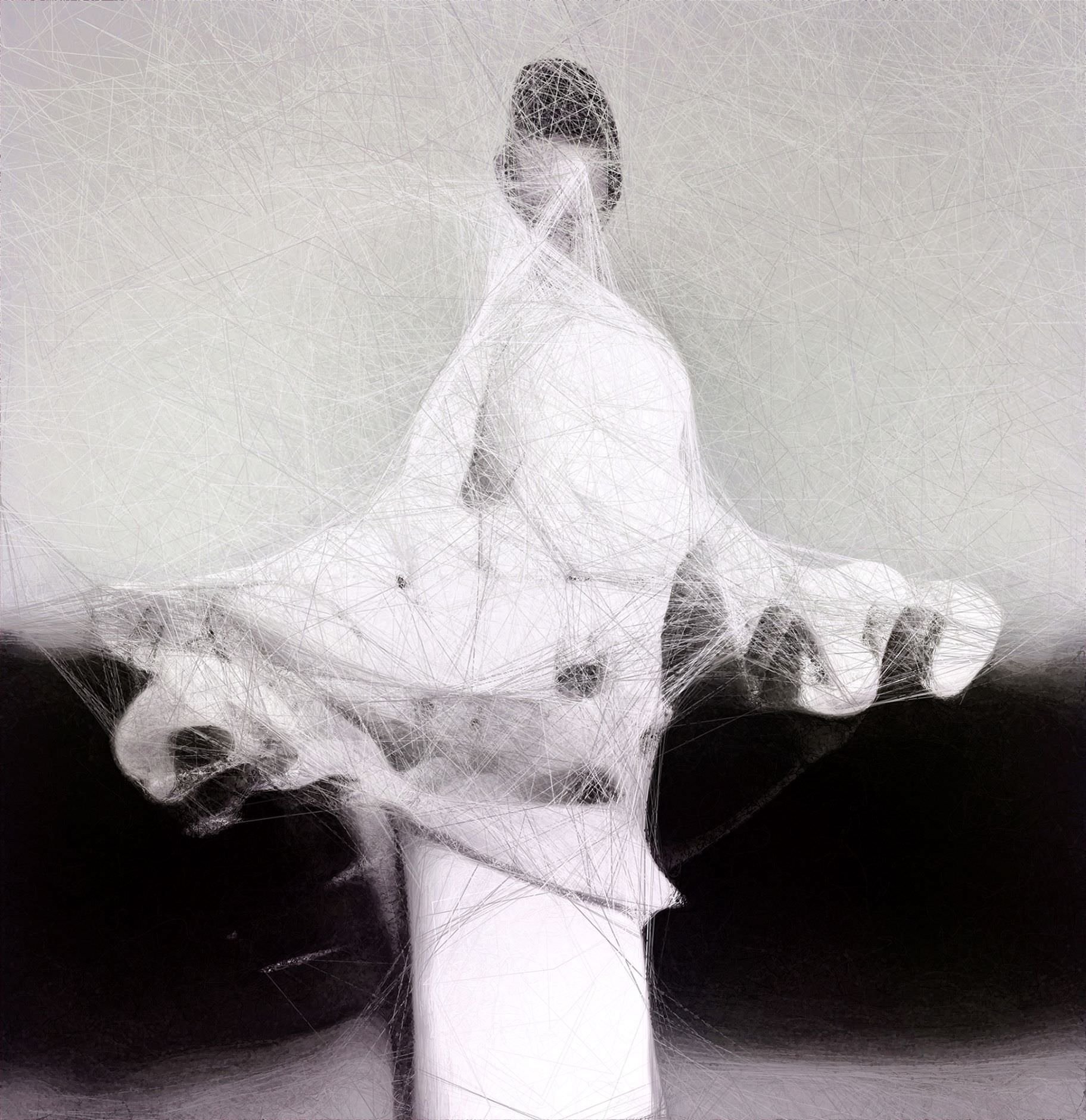

Ming Smith. Womb, 1992. Courtesy of the artist. © Ming Smith

Artista afroamericana che ha usato la fotografia come mezzo espressivo principale, Ming Smith, ha dovuto percorrere un cammino lunghissimo per arrivare a veder riconosciuto il suo talento rivoluzionario. A febbraio il Museum of Modern Art di New York (il famosissimo Moma), le dedica una personale ("Projects: Ming Smith") ma è già da qualche anno che il valore dell’artista nata a Detroit è stato rivalutato. E persino la The Women's National Basketball Association (WNBA) ha voluto che fosse il suo obbiettivo a immortalare le atlete.

D’altra parte, Smith, arrivata a New York agli inizi degli anni ‘70 per lavorare come modella, è stata la prima fotografo donna afroamericana ad essere acquisita dal Moma (già nel ‘79), la prima donna ad unirsi allo storico collettivo fotografico degli anni ‘60 Kamoinge (talmente iconico in un certo contesto culturale da esistere ancora adesso). Ed ha ritratto tutte le celebrità nere di quel periodo, da Nina Simone a Grace Jones fino ad Alice Coltrane (erano, tra l’altro, tutte del suo quartiere).

Senza per questo essere diventata in men che non si dica, un’artista famosa. Anzi.

Ed è strano, perchè il suo lavoro, rivoluzionario e onirico, a tratti pervaso da una carica mistica laica, è vibrante e virtuso al tempo stesso. Appare fresco anche a distanza di decenni. E terribilmente complicato da realizzare dal punto di vista tecnico.

Smith, infatti, fotografava quello che vedeva per le strade dove viveva la sua comunità. Ma non le interessava la documentazione dei fatti. A starle a cuore era il fissare in modo indelebile l’esperienza della realtà. Per questo oggi, quando si parla della sua opera, si fa spesso ricorso all’aggettivo “surreale”.

"Si tratta di cercare energia, respiro e luce- ha spiegato l'artista- L'immagine è sempre in movimento, anche se sei fermo".

Più facile a dirsi che a farsi. Soprattutto quando la fotografia era su pellicola. Smith per riuscirci ha usato un imprecisato numero di tecniche ed espedienti diversi. Talvolta contemporaneamente. Si va dal fotografare i suoi soggetti da prospettive oblique, fino a giochi di messa a fuoco o alla doppia esposizione. Ma anche collage e pittura su stampe.

Ricca di chiaroscuri, la sua opera, mette in discussione il concetto di individuo. Che talvolta scompare, parzialmente o del tutto, mentre si muove verso una direzione imprecisata o compie azioni sul posto. A dominare è il quadro generale.

Lo scenario in cui le figure si inseriscono e che le avvolge fino a farle a pezzi o tramutarle in ombre.

In proposito, tempo fa, ha osservato il curatore e storico dell’arte Maurice Berger (mancato nel 2020): “I soggetti di Smith sono spesso sospesi tra visibilità e invisibilità: volti girati dall'altra parte, sfocati o avvolti nell'ombra, nella nebbia o nell'oscurità, una potente metafora della lotta per la visibilità afroamericana in una cultura in cui uomini e donne di colore erano denigrati, cancellati o ignorati”. Soprattutto le donne.

Lei in merito, infatti, è stata ancora più diretta: "Essere un fotografo donna di colore era come non essere nessuno, eravamo solo io e la mia macchina fotografica".

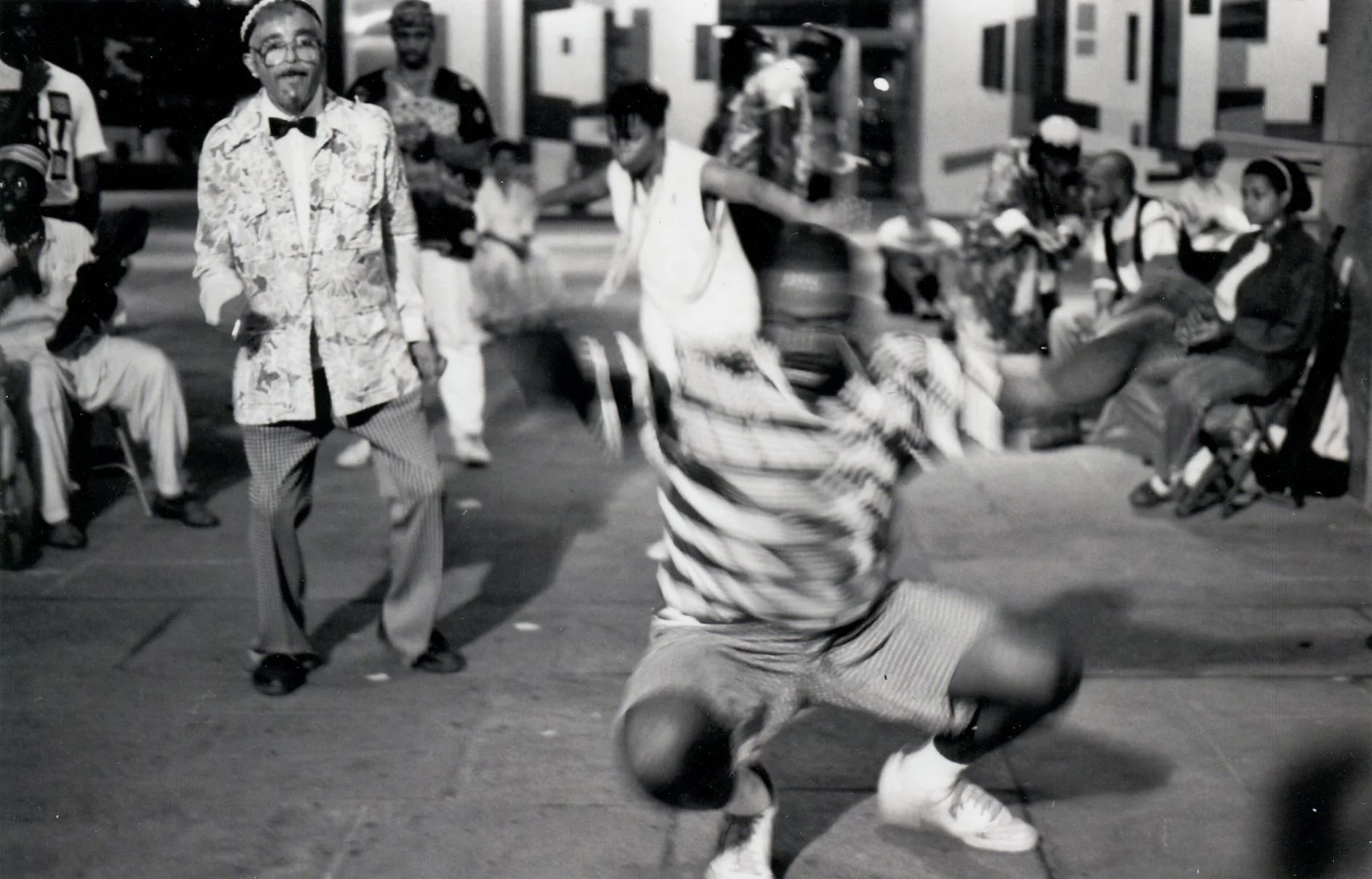

Ma il lavoro di Smith, è ricco di sfacettature. A tratti pensieroso, demoralizzato o semplicemente poetico, a momenti reattivo, ritmico. O ancora, animato da uno slancio vitale irrefrenabile. Che l’artista ha paragonato alla musica e al blues, in particolare.

La mostra "Projects: Ming Smith", realizzata dal Moma in collaborazione con The Studio Museum di Harlem, si inugurerà il prossimo 4 febbraio (fino al 29 maggio 2023), nelle gallerie livello strada del museo statunitense. Per farsi un’idea più chiara del lavoro cinquantennale di Ming Smith, tuttavia, è pure possibile semplicemente consultare il sito internet dell’artista o l’account instagram

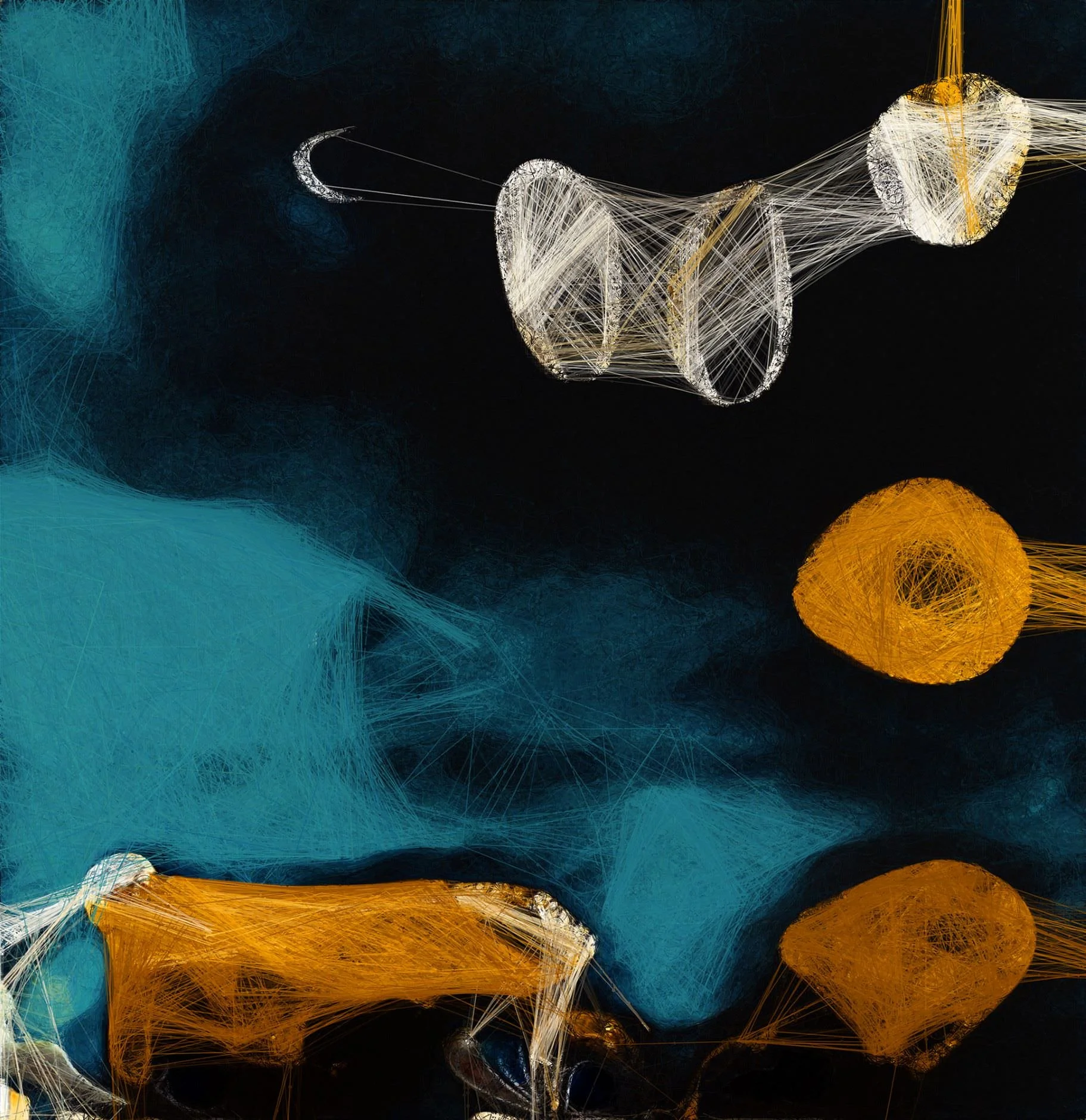

Ming Smith, August Blues, from “Invisible Man.” 1991. Courtesy of the artist. © Ming Smith

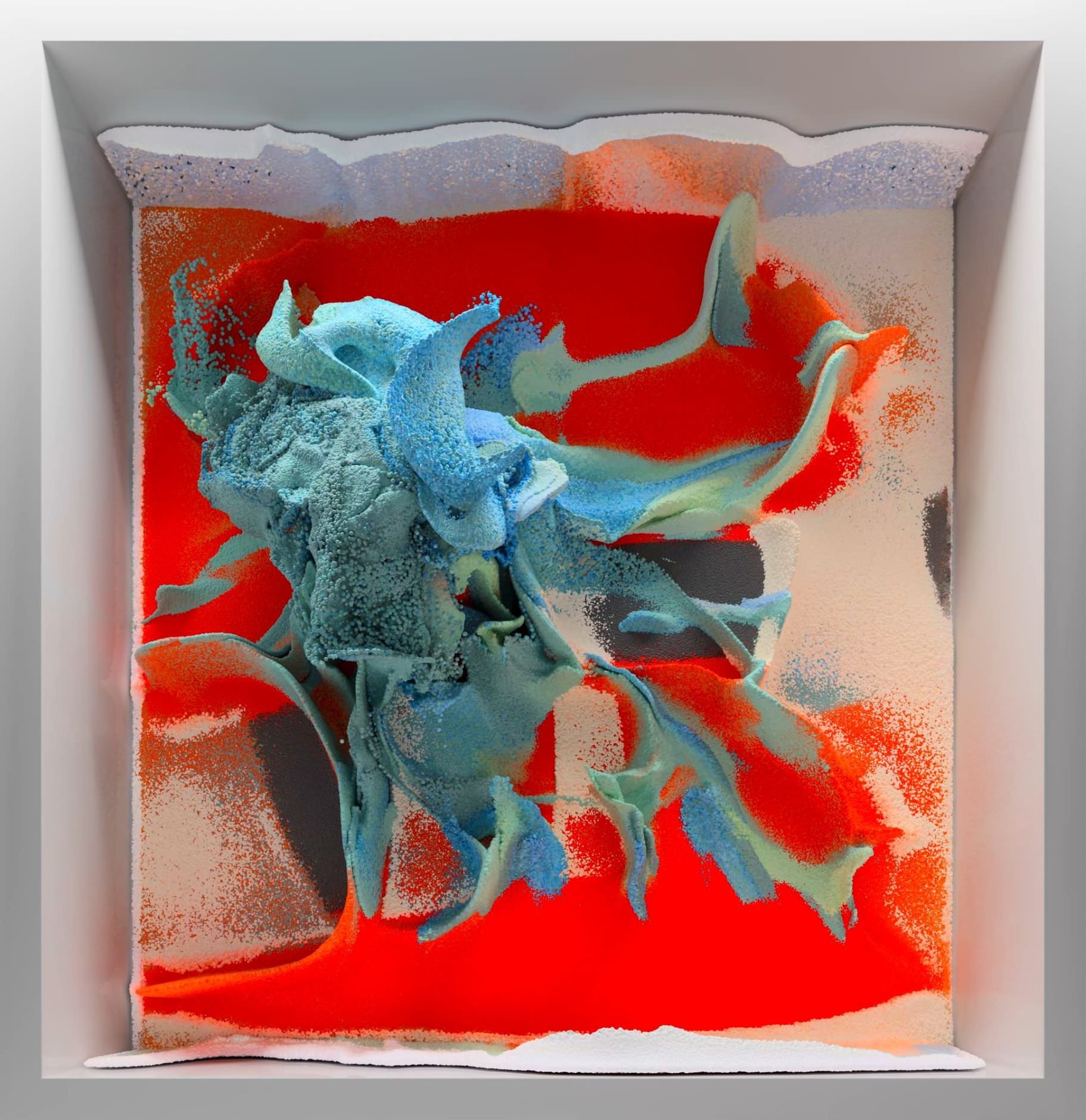

Ming Smith, African Burial Ground, Sacred Space, from “Invisible Man.” 1991. Courtesy of the artist. © Ming Smith

Ming Smith, The Window Overlooking Wheatland Street Was My First Dreaming Place. 1979. Courtesy of the artist. © Ming Smith

Ming Smith, Sun Ra Space II. 1978. Courtesy of the artist. © Ming Smith