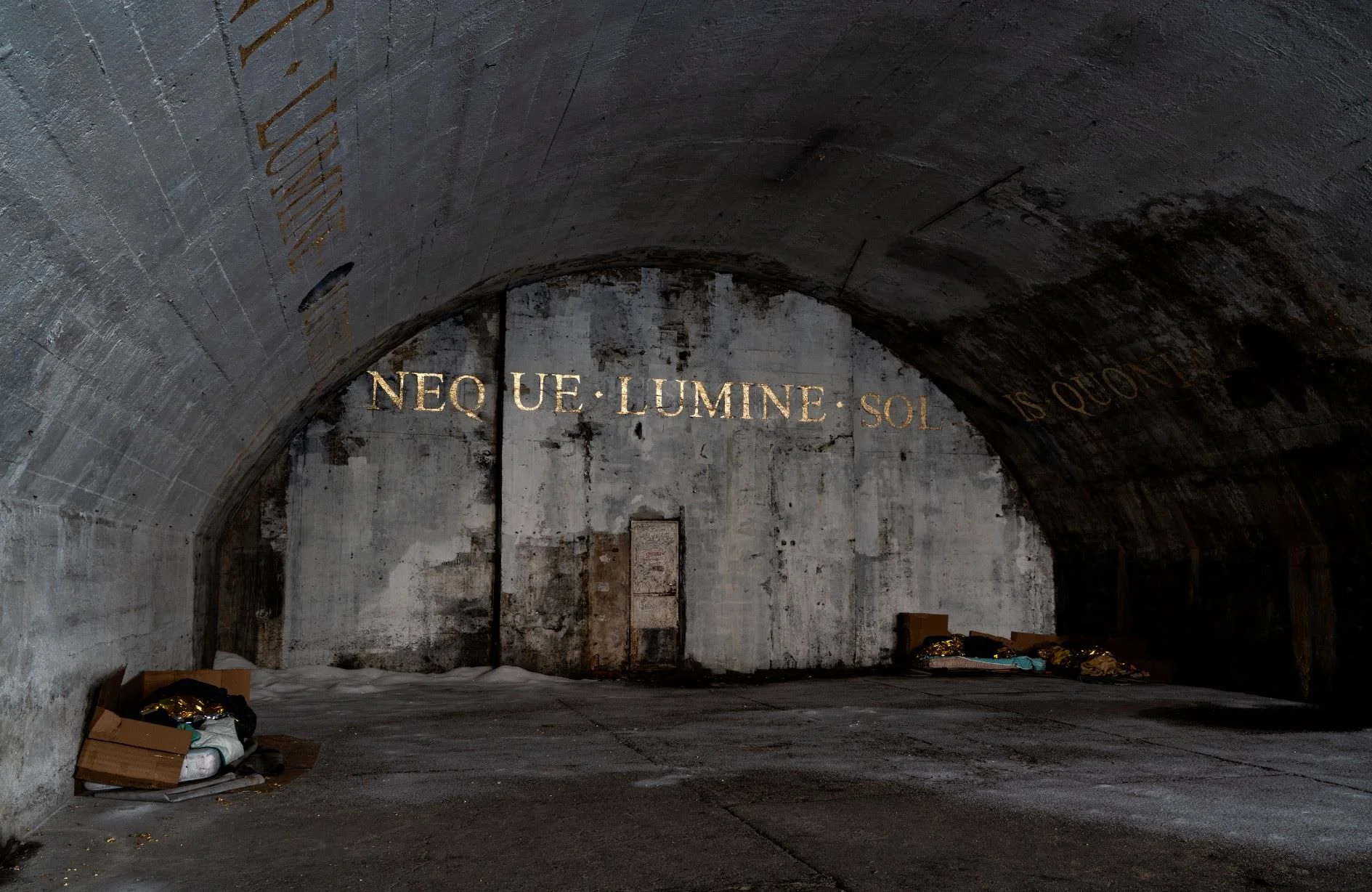

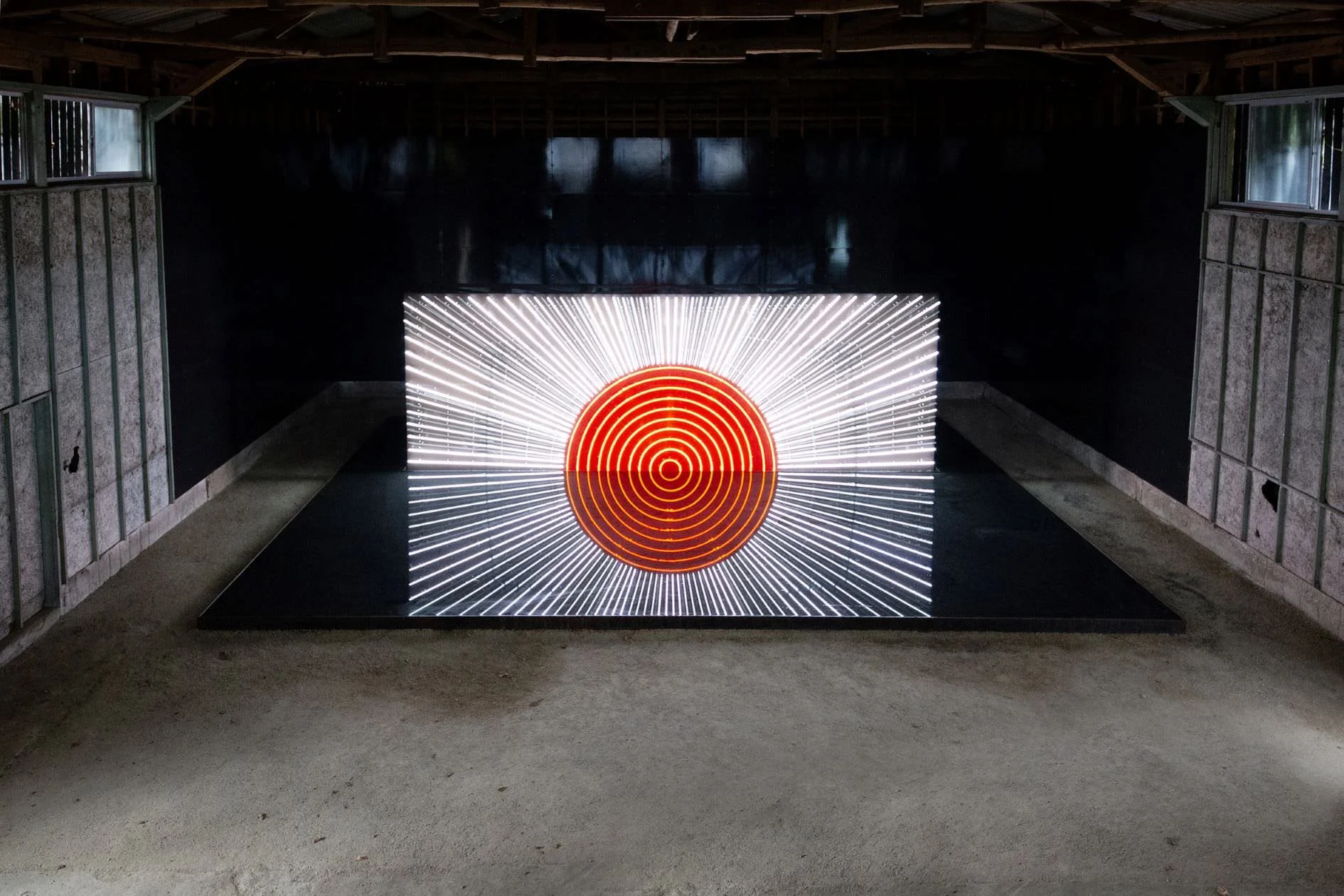

Gian Maria Tosatti, Paradiso 2025, ex Magazzini Raccordati (Stazione Centrale, Milano). Installation view. Courtesy the artist

A due anni di distanza dalla sua personale presso gli spazi del Pirelli Hangar Bicocca l’artista e saggista Gian Maria Tosatti torna a Milano per presentare un progetto visionario che si articola e sviluppa tra due diverse sedi espositive complementari che si riflettono l’una nell’altra.

Lo show principale si intitola “Paradiso” ed è un intervento monumentale dal forte impatto simbolico, un’installazione ambientale site-specific appositamente concepita per essere ospitata presso gli spazi degli ex Magazzini Raccordati della Stazione Centrale di Milano. A cui è stata affiancata la mostra “Es brent!” (il titolo significa “Brucia!” ed è ispirato a una canzone yiddish del ‘38) alla galleria privata Lia Rumma (la sede milanese) incentrata principalmente sulla produzione pittorica di Gian Maria Tosatti.

Gli ex Magazzini Raccordati sono un’area storica della città sottoposta al vincolo della Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, che mediante la collaborazione tra istituzioni come l’Accademia di Brera e il Politecnico di Milano, aziende e studenti, viene riqualificata e valorizzata attraverso un approccio culturale, foriero di rigenerazione urbana e rinnovata attenzione. L’Arte è in questo caso più che mai strumento universale di consapevolezza e Memoria.

Gian Maria Tosatti, Paradiso 2025, ex Magazzini Raccordati (Stazione Centrale, Milano). Installation view. Courtesy the artist

L’artista predilige il medium dell’installazione ambientale nella sua pratica artistica, a cui si dedica da diversi anni e a cui ha lavorato lungamente per la creazione di ambienti che danno vita a un’esperienza estetica immersiva e autentica che coinvolge attivamente il visitatore. Questo approccio mira a stimolare i sensi, la percezione e il pensiero di chi fa esperienza dell’opera e non si limita ad osservarla, ma ne è coinvolto e la attraversa affrontando un processo trasformativo. Per l’artista è fondamentale che l’esperienza estetica sia compiuta pienamente, in equilibrio tra percezione e riflessione.

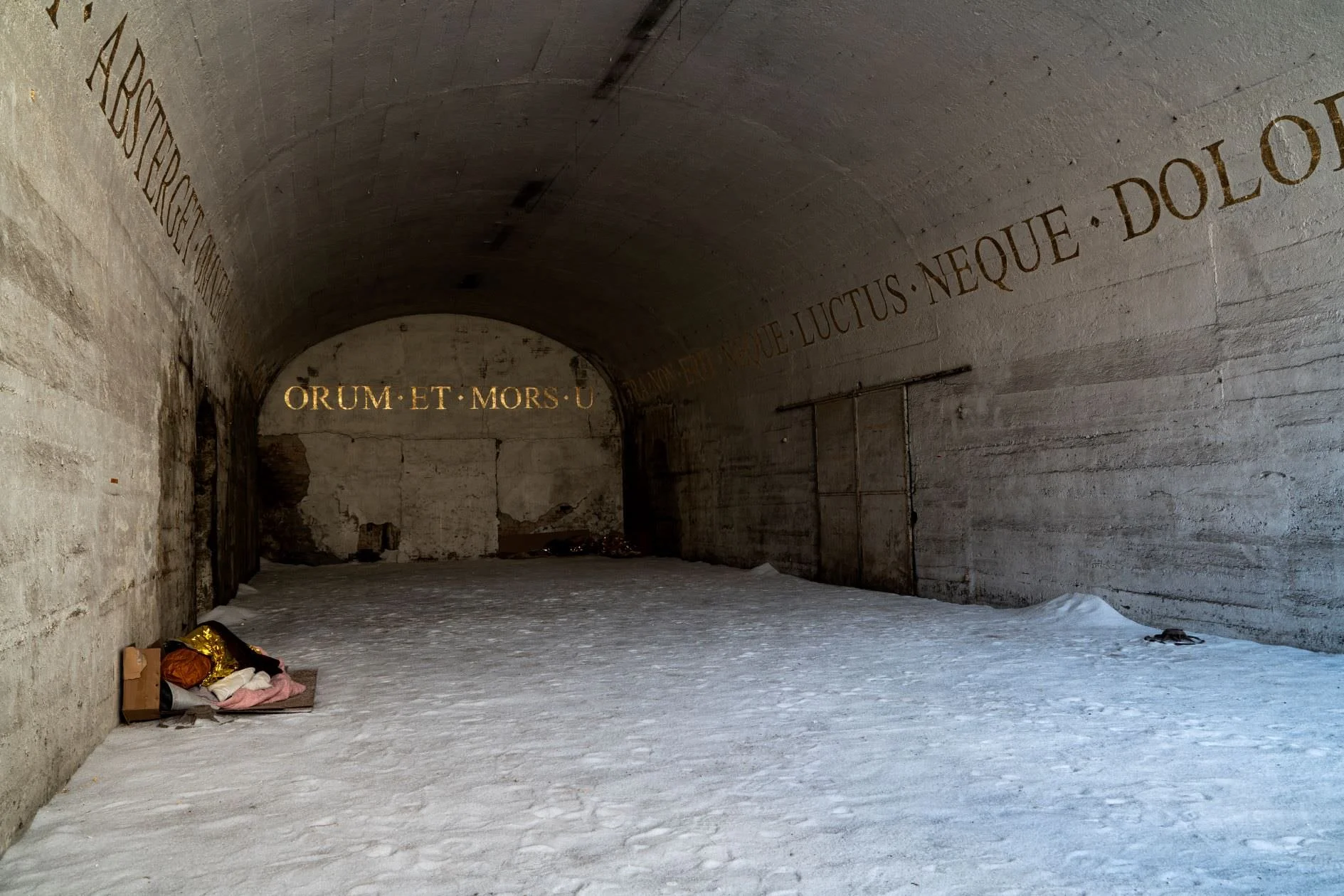

Gian Maria Tosatti, Paradiso 2025, ex Magazzini Raccordati (Stazione Centrale, Milano). Installation view. Courtesy the artist

“Paradiso” è una profonda metafora della condizione umana contemporanea, dominata dall’indifferenza, e nasce dall’urgenza di comunicare la mancanza di valori e moralità che investe il nostro tempo, ormai assuefatto e anestetizzato dalla violenza e dal male.

Il percorso si sviluppa su una superficie di 3000 metri quadrati, attraverso sette ambienti che mostrano un’immagine distopica di un cielo devastato, crollato, svuotato di ogni prospettiva ideale. Come afferma l’artista stesso: “Paradiso è una visione crudele e disincantata di un mondo che non crede più a sé stesso, né ad un orizzonte ideale, e abita una terra oscura, desolata, su cui il cielo é caduto in pezzi”.

Il paradiso di Tosatti è una dimensione decadente, dominata dal vuoto, desolata e abbandonata, ridotta al proprio scheletro, la cui sacralità è stata avvelenata. Le sette volte celesti sono crollate, infiltrate dall’umidità, dall’acqua, in un stato di abbandono generale. Sono ambienti in cui domina un senso di rovina, di incuria, di distruzione, tra lampadari a candelabro illuminati dalle fiammelle delle candele appesi o caduti a terra e grandi citazioni in foglia d’oro alle pareti tratte dall’Apocalisse che ci invitano a riflettere, mettendoci in discussione.

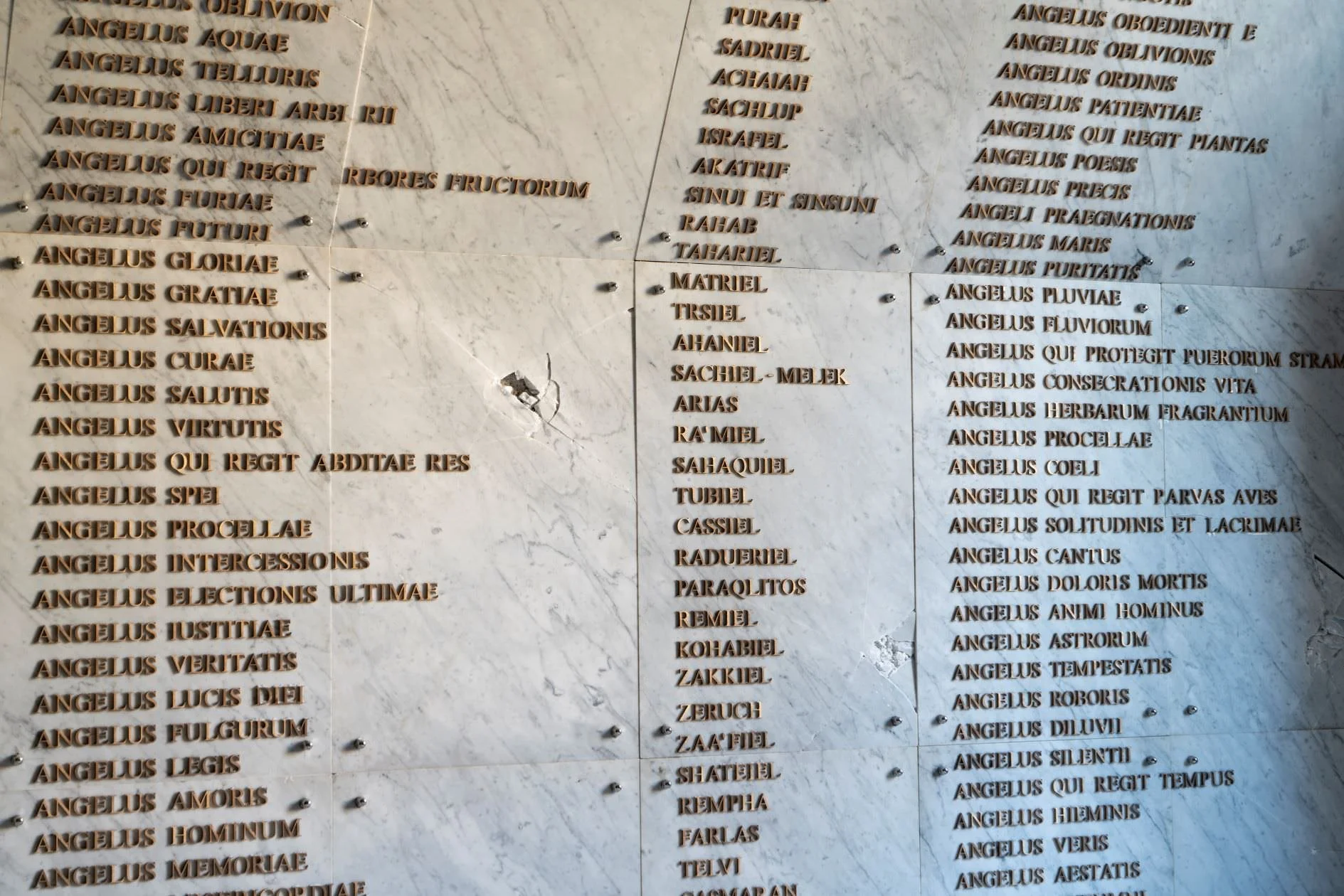

È un paradiso disabitato in cui le gerarchie angeliche non esistono più, evocate soltanto da una parete in marmo in frantumi, su cui sono classificati e incisi tutti i loro nomi. L’atmosfera è resa ancora più drammatica da angoli abitati da clochard avvolti nelle loro coperte termiche argentate, da qualche latrina sudicia, da qualche pozzanghera che si alterna a cumuli di neve di sale lungo tutto il percorso.

Gian Maria Tosatti, Paradiso 2025, ex Magazzini Raccordati (Stazione Centrale, Milano). Installation view. Courtesy the artist

L’ottavo ambiente è dominato dal buio, illuminato soltanto da una piccola lampada su un tavolo accanto ad una radio che trasmette le note del El Mole Rahamim. Questi elementi si rivolgono direttamente in direzione di un portale in ferro serrato che si apre sul tristemente noto binario 21 da cui partirono le deportazioni nei campi di sterminio. Questa è l’immagine più evocativa del percorso in cui il potere universale dell’Arte incontra il valore della Memoria, a cui non possiamo in alcun modo sottrarci.

"Paradiso" di Gian Maria Tosatti resterà agli ex Magazzini Raccordati della Stazione Centrale di Milano solo fino all’11 Aprile 2025. “Es brent!” da Lia Rumma proseguirà invece fino all’8 maggio.

Gian Maria Tosatti, Paradiso 2025, ex Magazzini Raccordati (Stazione Centrale, Milano). Installation view. Courtesy the artist

Gian Maria Tosatti, Paradiso 2025, ex Magazzini Raccordati (Stazione Centrale, Milano). Installation view. Courtesy the artist

Gian Maria Tosatti, Paradiso 2025, ex Magazzini Raccordati (Stazione Centrale, Milano). Installation view. Courtesy the artist

Gian Maria Tosatti, Paradiso 2025, ex Magazzini Raccordati (Stazione Centrale, Milano). Installation view. Courtesy the artist

Gian Maria Tosatti, Paradiso 2025, ex Magazzini Raccordati (Stazione Centrale, Milano). Installation view. Courtesy the artist