Hyundai Commission: El Anatsui: Behind the Red Moon, Installation View, Photo © Tate (Joe Humphrys)

A 81 anni l’artista ghanese El Anatsui ha trasformato la Turbine Hall della Tate Modern di Londra in un vascello, parlato della rotta degli schiavi, di passato, di futuro, oltre che di tratte commerciali e preoccupazioni ambientali del presente, attraverso un’arte ineffabile e concreta, monumentale ed apparentemente fragile, dove l’astrattismo e la scultura convivono. Africa e Occidente ritrovano un equilibrio, dialogando in modo franco, attraverso migliaia di tappi di liquore usati e cuciti insieme fino a diventare arazzi bellissimi e preziosi.

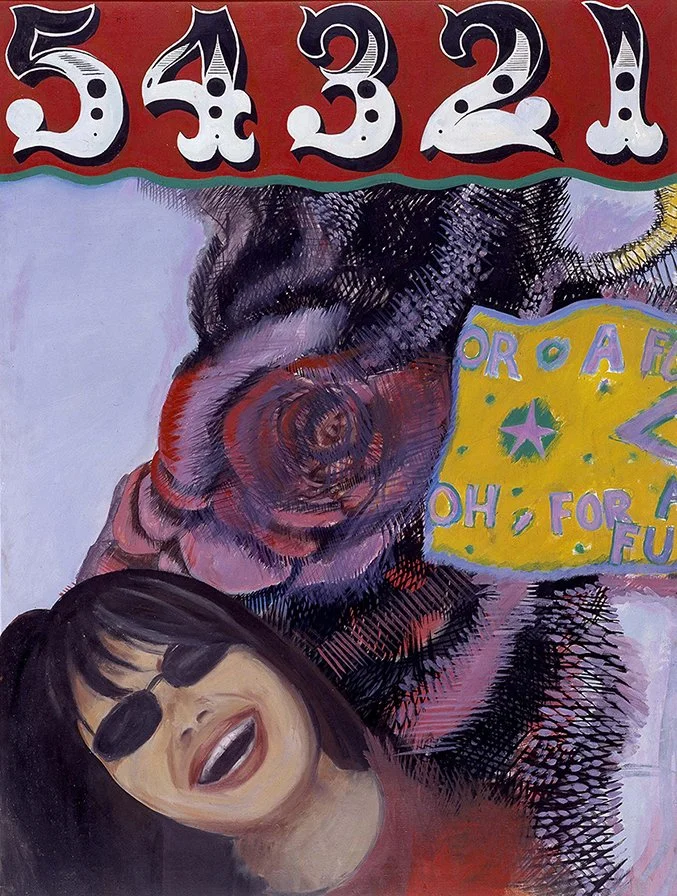

“Behind the Red Moon”, commissione finanziata da Hyundai inaugurata a novembre dello scorso anno e visitabile ancora per un mese circa, infatti, è la straordinaria successione di tre enormi arazzi (“The Red Moon”, “The World”, e “The Wall”) fatti per progredire nella narrazione e fondersi, carichi di valenze simboliche ma astratti, con cui El Anatsui si è confrontato con la Turbine Hall.

“Questo spazio colossale- ha scritto nella sua recensione della mostra il critico d’arte britannico Jonathan Jones su The Guardian- ha sempre avuto la capacità di essere una cattedrale moderna, ma pochi artisti incaricati di lavorare qui hanno osato trattarlo in modo così romantico ed estatico. El Anatsui lo fa. I suoi tendaggi mistici traslucidi danno finalmente a questo vuoto grigio le vetrate colorate di cui ha bisogno (…)”.

Le sculture installate a Londra sono realizzate con la tecnica che ha reso famoso l’artista e che lui aveva ideato venticinque anni fa passeggiando per Nsukka in Nigeria, dopo aver impresso i segni Adinkra (che esprimono concetti astratti e proverbi) su vassoi tradizionali, aver lavorato con legno, ceramica e incisione. Poi El Anatsui ha avuto, appunto, l’intuizione di usare i tappi d’alluminio che raccoglie nelle stazioni di riciclaggio locali, accartoccia, piega, buca e cuce utilizzando filo di rame. Nel tempo, ha incorporato etichette, sovrapposto più strati, reso più elaborata, animata e ricca la tessitura. Adesso impiega quasi 100 persone per riuscire a portarli a termine, tra il suo studio in Ghana (dov’è recentemente tornato a vivere) e quello più grande in Nigeria.

Nato nel 44 ad Anyako, era il più giovane di 32 fratelli, il padre faceva il pescatore ma finita la stagione si dedicava alla tessitura, mentre la madre sapeva tagliare e cucire abiti da donna. Lui, tuttavia, è cresciuto con lo zio e i cugini, dopo aver perso la madre quando era ancora piccolo. Ha studiato al College of Art dell’Università di Scienza e Tecnologia di Kumasi, ma si è presto trasferito in Nigeria per insegnare alla University of Nigeria. Non si è mai stabilito in Europa o negli Stati Uniti, anche se ha esposto nei musei di tutto il mondo e nel 2015 è stato premiato con il Leone d’oro alla carriera dalla Biennale di Venezia (a cui aveva già più volte partecipato).

Questo però, ha probabilmente rallentato la sua completa affermazione. In una recente intervista ha detto: “(…) Ad esempio, avevo solo tre mesi meno di 80 anni quando sono stato invitato a prendere parte alla Turbine Hall. E ci sono artisti sui 30, 40, 50 anni – europei o occidentali – che lo hanno fatto molto, molto, molto prima di me. E non è che io non stessi lavorando (…)”. Nonostante ciò, El Anatsui, è stato uno dei primi artisti africani ad imporsi sul mercato fino a sfondare il tetto del milione. Oggi anche le sue opere più piccole valgono centinaia di migliaia di euro.

Al momento della nascita dell’artista, in Ghana, si trovava solo zucchero Tate & Lyle. Questo ricordo, unito alla consapevolezza che il commercio triangolare transatlantico di schiavi e prodotti delle piantagioni (come lo zucchero, appunto) ha creato la ricchezza di Henry Tate (a cui il museo inglese deve parte della sua collezione e la sua stessa fondazione), è servito a El Anatsui come base per progettare la commissione alla Turbine Hall. Anzi, all’inizio voleva usare il grande spazio espositivo per piantare direttamente canne da zucchero (non se ne è fatto niente, perché un altro prima di lui aveva installato qualcosa di simile), poi aveva deciso di ricostruire con castello di schiavi (in Ghana ce ne sono molti, uno è vicino a casa dell’artista) ma la sede della mostra era inadatta. Alla fine, El Anatsui, ha dato vita a “Behind the Red Moon”, che conduce i visitatori, partendo da una vela gonfiata dal vento al cui interno si può notare una luna rossa (luna di sangue), fino ad una composizione eterea, apparentemente di figure danzanti, che ricorda vagamente le sculture di Calder e che, guardata da un determinato punto di vista, si tramuta in un globo (qui l’artista usa l’anamorfosi), per poi far naufragare il loro sguardo su un monumentale muro nero, alla cui base si agitano volumi simili alle onde del mare o alle montagne. Dietro quest’ultimo arazzo si scopre una struttura lieve, quasi una rete da pesca, ricoperta di luccicanti elementi multicolore.

Il tema marinaresco, scelto dall’artista per questo progetto, tra le altre cose, ben si adatta al fatto che le sue opere si possano trasportare così facilmente e al fatalismo di cui lui ha sempre dato prova (è famoso per inviare gli arazzi senza nessun tipo di indicazione su come installarli).

“Behind the Red Moon” di El Anatsui rimarrà alla Turbine Hall della Tate Modern di Londra fino al prossimo 14 aprile. Dopo questa data bisognerà attendere l’8 ottobre 2024 quando sarà il turno della giovane coreana Mire Lee realizzare la prossima commissione Hyundai nel museo britannico.

Hyundai Commission: El Anatsui: Behind the Red Moon, Installation View, Photo © Tate (Lucy Green

Hyundai Commission: El Anatsui: Behind the Red Moon, Installation View, Photo © Tate (Lucy Green

Hyundai Commission: El Anatsui: Behind the Red Moon, Installation View, Photo © Tate (Lucy Green

Hyundai Commission: El Anatsui: Behind the Red Moon, Installation View, Photo © Tate (Joe Humphrys)

Hyundai Commission: El Anatsui: Behind the Red Moon, Installation View, Photo © Tate (Joe Humphrys)

Hyundai Commission: El Anatsui: Behind the Red Moon, Installation View, Photo © Tate (Joe Humphrys)

Hyundai Commission: El Anatsui: Behind the Red Moon, Installation View, Photo © Tate (Lucy Green

Hyundai Commission: El Anatsui: Behind the Red Moon, Installation View, Photo © Tate (Lucy Green

El Anatsui di fronte a una delle sue sculture alla Turbine Hall

Hyundai Commission: El Anatsui: Behind the Red Moon, Installation View, Photo © Tate (Lucy Green