Arpita Singh, My Lollipop City: Gemini Rising, 2005. Vadehra Art Gallery © Arpita Singh.

Sebbene Arpita Singh nel 1976 dipingesse già da parecchi anni e avesse individuato nella figurazione il suo linguaggio espressivo, un giorno decise di rinunciarvi e da quel momento in avanti, per quasi sei anni, tracciò solo linee e punti. Ripetutamente, quasi ossessivamente, centinaia e centinaia di volte, usando carta, matite, penne e inchiostri, a volte pastelli e vernice spray, altre coloranti vegetali e shampoo shikakai. Generalmente lavorava in bianco e nero, e pure se Paul Klee fosse uno dei suoi eroi non era all’astrazione che pensava in quel periodo ma a fare esercizio: sentiva di “non muoversi naturalmente sulla tela”. Visti adesso, anche questi suoi tentativi di automiglioramento hanno la dignità della grande arte.

Del resto Arpita Singh, cui dal 20 marzo scorso le prestigiose Serpentine Galleries di Londra dedicano la mostra “Remembering”, a 88 anni è una dei pionieri dell’arte contemporanea indiana e un’artista di grande talento il cui nome resta ad oggi però sconosciuto alla maggior parte del pubblico internazioale. Lo stesso direttore artistico di Serpentine (nonchè famoso critico di lungo corso) Hans Ulrich Obrist, ha detto di aver conosciuto l’opera della signora Singh solo alla fine del primo decennio del 2000 quasi per caso: l’“abbiamo incontrata- ha dichiarato Obrist insieme all’amministratrice di Serpentine Bettina Korek- per la prima volta durante la ricerca per la mostra del 2008/2009 alla Serpentine South intitolata Indian Highway (…) Questa mostra storica si basa sulla riconosciuta capacità della Serpentine di mettere in luce artisti pionieri che devono ancora ricevere un riconoscimento globale per il loro lavoro, come Luchita Hurtado, Faith Ringgold, Hervé Télémaque, James Barnor, Kamala Ibrahim Ishag e Barbara Chase-Riboud”.

Difatti, con un numero impressionante di lavori che documentano ben sei decenni di attività artistica di Arpita Singh, quella alle Serpentine Galleries è la prima personale della signora Singh in uno spazio istituzionale non indiano. Lei in merito ha detto: “Remembering attinge a vecchi ricordi da cui sono emerse queste opere. Che io ne sia consapevole o meno, c'è qualcosa che accade nel mio profondo. È il modo in cui scorre la mia vita. La Serpentine è un museo noto e affermato. Avere una mostra personale lì è un piacere, un onore e una sorpresa per me".

Arpita Singh, Remembering, Serpentine North © Photo: Jo Underhill. Courtesy Arpita Singh and Serpentine.

In India invece la signora Singh è piuttosto nota. Ha anche fatto parlare di sé per aver cavalcato con successo le aste d’arte contemporanea tra la fine degli anni ’90 in poi (un dipinto nel’99 valutato poco più di 570 dollari è stato poi venduto per oltre un milione e trecentomila; mentre nel 2010 un lavoro ha sfondato il tetto dei 2 milioni).

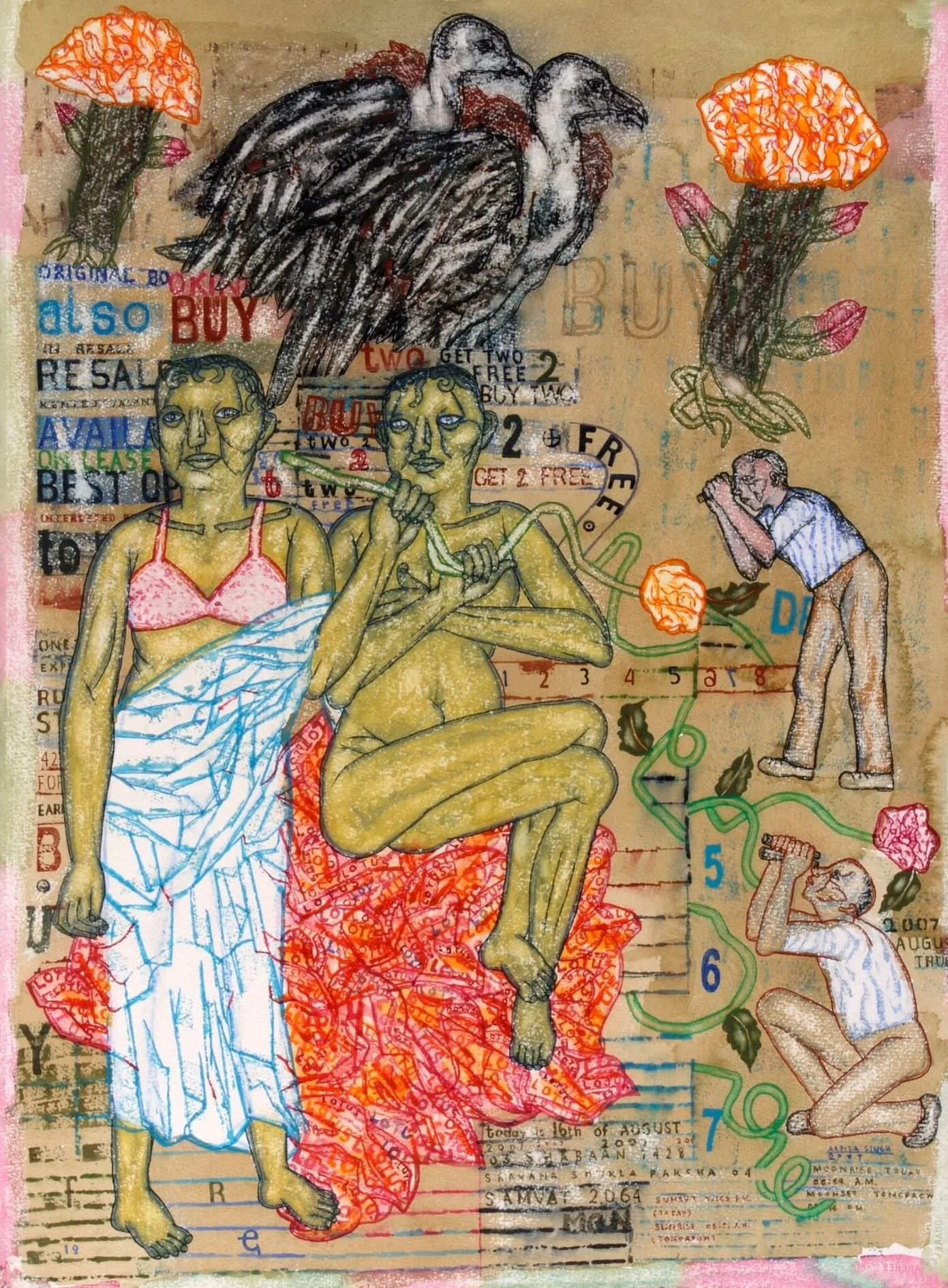

La sua opera mixa un approccio onirico e profondamente personale agli sconvolgimenti politici e sociali che hanno scosso l’India dalla sua indipendenza (avvenuta il 15 agosto 1947) in avanti. Stilisticamente unisce riferimenti al Surrealismo e in genere a vari modernisti europei, alla pittura di corte bengalese, alle miniature, ai tessuti e alle rappresentazioni folcloristiche del subcontinente indiano.

In merito Obrist e Korek hanno spiegato: “Attraverso una pratica che fonde l'arte popolare bengalese con esplorazioni moderniste dell'identità, Singh ritrae vividamente scene di vita e immaginazione, storie e simboli, unendo il personale e l'universale (…)”.

Arpita Singh, The Tamarind Tree, 2022. Courtesy of Vadehra Family Collection. © Arpita Singh

Nata nel 1937 a Baranagar in quello che oggi è il Bengala Occidentale, Arpita Dutta (in seguito avrebbe scelto di firmare il proprio lavoro col cognome del marito), che aveva già perso il padre fu costretta a scappare dalla sua città natale insieme alla madre e al fratello quando aveva 9 anni (malgrado gli stupri, il sangue e la violenza sarebbero esplosi solo l’anno successivo con l’indipendenza e la partizione del territorio che ne sarebbe seguita, ad Arpita quel momento rimase talmente impresso che lo ha dipinto più e più volte). Da allora vive a Nuova Delhi. Si è laureata in belle arti al Politecnico di Delhi e poi ha lavorato al Weavers' Service Centre (una cooperativa governativa nata nel ’56 sempre a Delhi per preservare e promuovere le tradizioni tessili dell'India) imparando a conoscere i tessuti tradizionali di tutto il Paese. Si è sposata con il collega artista Paramjit Singh da cui ha avuto una figlia (Anjum Singh, a sua volta artista talentuosa, morta prematuramente di cancro nel 2020). Ancora oggi dipinge tutti i giorni dalle nove di mattina fino al primo pomeriggio.

Malgrado l’arte della signora Singh nel tempo si sia evoluta, passando dall’acquerello a una pittura ad olio stesa con crescente maestria ed abilità (spesso appiattisce l'olio in modo tale che le campiture sembrino pezzi di carta colorati applicati sulla tela; a volte riesce persino a stupire utilizzando la pittura inversa); da una dimensione prevalentemente intima a una più apertamente politica e di denuncia sociale; da composizioni tutto sommato raccolte a grandi lavori simili a mappe animate da un respiro epico. Nonostante ciò, la componente narrativa nella sua opera si ritrova inalterata dagli esordi fino ad oggi, ed è per questo che l’inesplicabilità dei suoi racconti sembra tutto sommato strana. Ad alcuni simboli ricorrenti (come gli omini vestiti di nero che rappresentano la kafkiana burocrazia del subcontinente) è facile trovare una spiegazione ma in linea di massima il significato più profondo delle sue storie resta avvolto nel mistero. In un’intervista lei ha detto: "Tutte le opere d'arte, che si tratti di un libro, una canzone o un dipinto, sono specchi, In un certo senso, l'artista ti mostra lo specchio e tu ci vedi te stesso".

Arpita Singh, Devi Pistol Wali, 1990. Courtesy of Museum of Art & Photography, Bengaluru, India. © Arpita Singh

Punteggiate da elementi che ricordano una natura lussureggiante e benevola (come manghi e fiori), uno spazio domestico altrettanto rassicurante (cuscini colorati ecc.) e riccamente incorniciate, le opere della signora Singh, mettono al centro figure femminili che affrontano con quieto coraggio una società in subbuglio dove ordinaria follia e violenza vanno di pari passo “In particolare- spiega Serpentine- l'artista si è occupata dell'impatto distintivo di eventi locali, nazionali e globali sulla psicologia delle donne, in particolare quelle all'interno della sua rete sociale”.

Grande lettrice, lei fa spesso ricorso a lettere e parole (sia in alfabeto devanagari che in quello latino) nella costruzione delle sue grandi tele. Un’abitudine che ha preso però quando al principio della sua carriera, per risparmiare, dipingeva su fogli di giornali e riviste.

Tra le sue opere una delle più famose (e ai tempi in cui venne presentata pubblicamente, in India, anche la più discussa) è “Devi Pistol Wali” (1990). In cui la dea indù dalle molte braccia solleva gli angoli del sari (bianco da lutto) con due mani, mentre con le altre regge un mango, una pianta in fiore e una pistola; sopra di lei volteggiano aerei militari.

“Remembering” di Arpita Singh (curata da a Tamsin Hong in collaborazione con Liz Stumpf) rimarrà alla galleria nord delle Serpentine Galleries di Londra fino al 27 luglio 2025.

Arpita Singh, Remembering, Serpentine North © Photo: Jo Underhill. Courtesy Arpita Singh and Serpentine.

Arpita Singh, Buy Two, Get Two Free, 2007. Private Collection. © Arpita Singh

Arpita Singh, Remembering, Serpentine North © Photo: Jo Underhill. Courtesy Arpita Singh and Serpentine.

Arpita Singh, Lesser Myth, 2006. Courtesy of Vadehra Family Collection. © Arpita Singh

Arpita Singh, Remembering, Serpentine North © Photo: Jo Underhill. Courtesy Arpita Singh and Serpentine.

Arpita Singh, Remembering, Serpentine North © Photo: Jo Underhill. Courtesy Arpita Singh and Serpentine.

Arpita Singh © Vadehra Gallery